技術資料

EC-Labにおけるノイズの周波数の調べ方

1. 概要

測定器を用いた計測では、ノイズがしばしばデータに影響を与えることがあります。そのため、必要な信号を適切に分離するための対策が重要です。多くの場合、ノイズの発生源を特定するのは容易ではなく、対策後に一定期間データの安定性を確認することで、その効果を評価します。

一方で、ノイズには周波数成分があるため、その特性を分析することで原因の推定が可能になる場合があります。ノイズの周波数を把握することは、問題解決のための重要な手がかりとなります。

2. 高速フーリエ変換(FFT)

ここでは、BioLogic社電気化学測定システムに付属のEC-Labソフトウェアによる高速フーリエ変換(FFT)を用いたノイズ周波数の解析方法についてご紹介します。 FFT(Fast Fourier Transform)は、フーリエ変換を高速に計算するアルゴリズムで、時間領域の信号を周波数領域へと変換する手法として広く活用されています。 たとえば、測定中のデータに突発的なノイズが重畳している場合、その波形に含まれる周波数成分を調べることで、ノイズの原因を推定できることがあります。 まず、ノイズが重畳している範囲のデータを選択し、その区間に対してFFTを適用します(図1)。

図1. ノイズを含む波形を選択した状態の例

次に、グラフウィンドウ上部のグラフメニューから[Math] – [Fourier Transform…]を実行します(図2)。

図2. EC-Labソフトウェアの画面

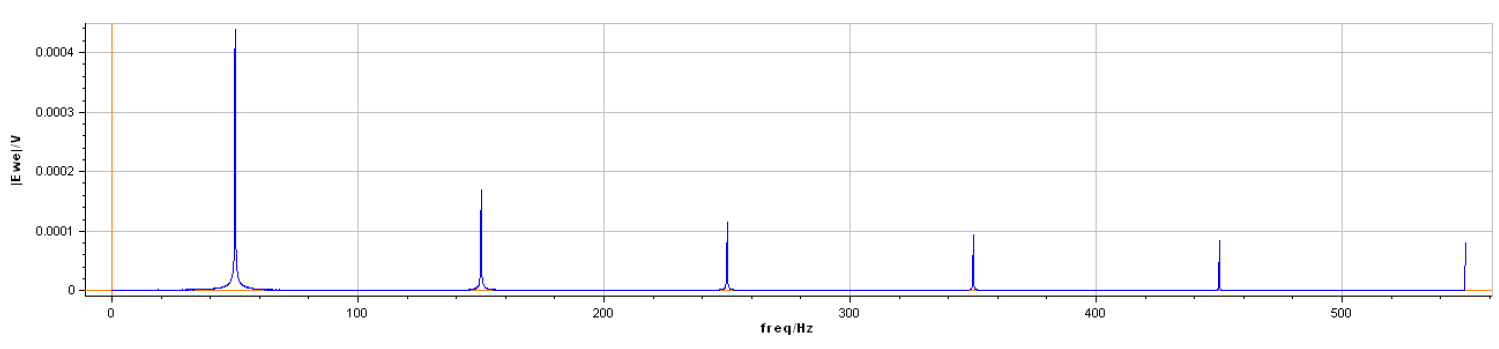

窓関数や周波数範囲を指定後、を押すとフーリエ変換の結果が表示されます(図3)。

図3. フーリエ変換後の結果

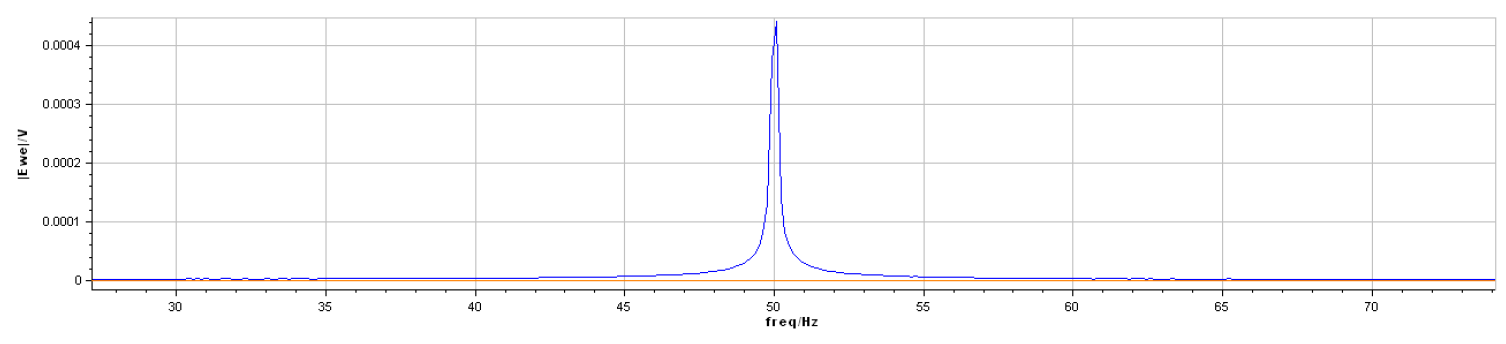

周期的なノイズの場合、基本波とその高調波がピークとして見られます。基本波(最も低い周波数のピーク)の部分の拡大を図4に示します。

図4. 基本波の拡大図

図4から、50Hzを中心としてピークが存在していることが分かります。つまり、今回の例では、東日本であれば電源に起因したノイズであることが考えられます(電源周波数は東日本:50Hz、西日本:60Hz)。

一方、FFT結果に明確なピークが見られない場合、観測されているノイズはホワイトノイズ(ランダムノイズ)であると判断できます(図5)。

図5. ホワイトノイズ(ランダムノイズ)の例

3. まとめ

本稿では、EC-Labソフトウェアによる高速フーリエ変換(FFT)を用いたノイズ周波数の解析方法を説明しました。ノイズに関するお悩みなどがある場合は、当社までお気軽にお問合せ下さい。

- Bio-Logic社電気化学測定システム

- ・ハードウェア

- ・EC-Lab

- ・トラブルシューティング

- ソフトウェア

- ・Zviewおよび東陽テクニカ製ソフトウェア

- 電気化学測定

- ・基礎電気化学

- ・インピーダンス

- ・バッテリー

- ・腐食

- ・その他

- 燃料電池

- ・燃料電池評価