技術資料

バイポテンショスタットの適用と回転リング-ディスク電極(RRDE)を用いた実験

本内容はBiologic社が発行するApplication note #7を2025年8月時点で翻訳したものです。今後、原文が改訂され内容が変更された場合には、改訂後の原文の内容を優先いたします。

1. はじめに

この文書の目的は、回転リングディスク電極システムを用いた実験において、マルチチャンネルポテンショスタット(VSP-300、BP-300(現在は販売終了)、VMP-3e、VMP-300)が提供する機能を示すことです。

SP-300、SP-150eは、バイポテンショスタットとして動作するように特別に設計された2スロットのポテンショスタット/ガルバノスタットです。バイポテンショスタットは、明確に定義された流体力学的領域において、2つの作用電極を用いた電気化学実験に主に用いられます。この流体力学的領域は、回転電源装置によって駆動される回転電極によって確保されます。電気化学セル内の作用電極は、通常、単一のディスク電極またはリングディスク電極のいずれかで構成されます。回転リング-ディスク電極(以後:RRDE)は、1959年にFrumkinとNekrasovによって開発されました。RRDEにおける電気化学的反応速度論の理論的記述は、1971年に確立されました[1]。 RRDEは電気化学分析分野、特に反応機構研究において幅広い用途を有しています。回転電極は、短寿命の反応中間体種の検出によく用いられます。

2. 説明と原理

リングディスク電極は、電気的に絶縁された2つの電極面から構成されます。各電極は、白金、金、銀、銅またはグラッシーカーボンなどの導電性材料から作製されます。また、リング及びディスク電極の材料は、異なる材料を使用することができ、PTFEまたはPEEKなどの絶縁材料によって分離されています。

電極表面近くの電気化学溶液の流れは、電極表面の中央から外周に向けらせんを描きます。そのため、電気化学的な活性種はディスクからリング電極に流れます。

リング-ディスク電極で使用される場合、リング及びディスク電極は、通常、バイポテンショスタットの両方のチャンネルを使用して、異なる電位(ER及びED)に分極されます。例えば、EDは酸化電位、ERは還元電位です。印加電位に従って電極表面上で起こり得る電気化学反応は、以下のように定義することができます。

ディスク電極上で生成されたY化合物は、拡散と対流によってリング電極へと移動し、そこで電気化学的に検出・分析されます。一つの実験例としては、ディスク電極の電位を還元電位から酸化電位まで掃引し、リング電極の還元電位を固定することで、ディスク電極上で生成された種を電流測定(アンペロメトリ―)によって検出することが挙げられます。

この種の実験では、電気化学セルには、両方の作用電極に共通の参照電極と対電極も含まれています。考慮すべき特性値は、リング電極の捕集率 N = – IR/ID です。

この捕集率はRRDEの各作用電極のサイズによって特性づけられる値です。

3. 実験パート

電気化学セルは、作用電極(回転リング-ディスク電極)2個、対極(Pt)、参照電極(銀/塩化銀)1個からなる4電極系で構成されています。

実験に使用した溶液は、[Fe(CN)6]4-(5.10-3 mol/L)と支持電解質(KCl)0.5 mol/Lを用いて調製しました。使用した装置は、EC-Labソフトウェア バージョン11.21を搭載したVMP-3です。接続は「CE to Ground」モードで、参照電極と対極は共通です。

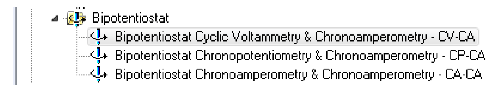

次の図には、3種類のバイポテンショスタットのテクニックが示されています。

図1:バイポテンショスタットテクニック(ウィンドウ「Insert Techniques」)。

この実験では、サイクリックボルタンメトリーおよびクロノアンペロメトリーのテクニック(CV-CA)が使用されています。バイポテンショスタットのテクニックは、ディスク型とリング型の2つの作用電極に1つずつ、計2つのチャンネルが必要です。

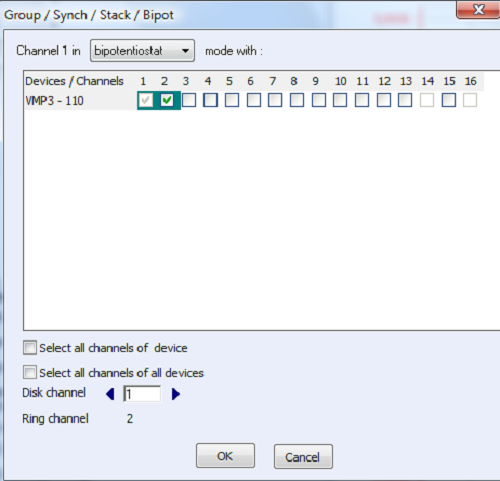

「Edit」->「Group/Synch/Stack/Bipot」(図2)に進むことで、どのチャンネルをどの電極にリンクするかを選択することができます。

図2:「Group/Synch/Stack/Bipot」ウィンドウ

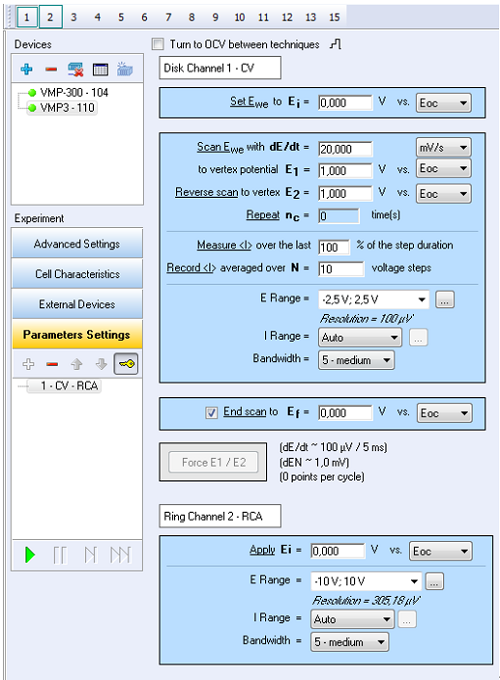

実験のパラメータを次の図3に示します。

図3:実験のパラメータ

4. 結果

VMP-3は、バイポテンショスタットとして使用されます。Fe(II)をFe(III)に酸化するために、ディスク電極を0V/ Eocから1V/Eocまで電位スキャンします(2000 rpmにて)。ディスク電極上で生成したFe(III)を還元するために、リング電極に接続したチャンネルは、0V/Eocを定電位モードで印加します。得られたボルタモグラムを次の図4に示します。

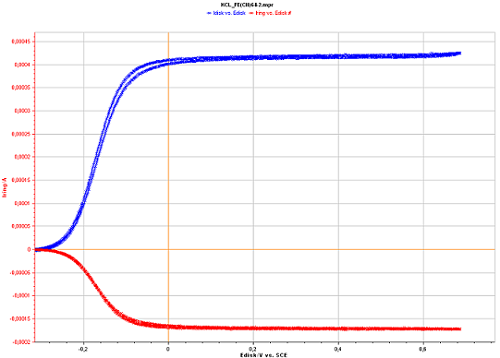

図4:ディスク(青色)とリング(赤色)電極上で同時に得られた、ボルタモグラムの重ね書き。(I vs. Edisk (V / REF))

ディスク電極上で電位掃引が開始されたと同時に、リング電極上に一定電位を印加するため、2つのデータを重ね書き表示しています。2つのボルタモグラムは、ディスク電極の酸化過程に生成されたFe(III)がリング電極上で部分的に還元されることを明確に示しています。Fe(III)の生成と共にリング電極上ではその還元反応により電流が増加している事が分かります。

前述のボルタモグラム(図4)によって、ディスク電極およびリング電極上の拡散限界電流が得られ、捕集率を得ることができます。

N = -IRing / IDisk = 0.405

ボルタモグラムから得られる捕集効率は40.5%でした。

理論的な捕集率は、参考文献[2]に与えられた式を使用して計算され、42.5%となります。これは、ボルタモグラムから計算されたものよりもわずかに高いですが、近似しています。

5. 結論

回転リング-ディスク電極は、バイポテンショスタットと共に使用することで、溶液の電気化学メカニズムを効果的に研究できる強力なツールです。回転電極システムでの2電極同時測定の有用性は、このアプリケーションノートで明確に実証されました。また、2つの作用電極(リング+ディスク)を使用した本実験では、参考文献によって定義されるのと同様の捕集率を得られました。

※【EC-Lab®ユーザー向け】本アプリケーションノートのデータファイルは下記フォルダに保存しています。

C:\Users\xxx\Documents\ECLab\Data\Samples\Fundamental Electrochemistry\AN7_KCl_Fe(CN)64-2

参考文献

- W.J.Albery and M.L.Hitchman,Clarendon press Oxford,(1971).

- W.J.Albery and S.Bruckenstein,Trans.Faraday Soc.,62(1966)1920.

2025年8月改訂

- Bio-Logic社電気化学測定システム

- ・ハードウェア

- ・EC-Lab

- ・トラブルシューティング

- ソフトウェア

- ・Zviewおよび東陽テクニカ製ソフトウェア

- 電気化学測定

- ・基礎電気化学

- ・インピーダンス

- ・バッテリー

- ・腐食

- ・その他

- 燃料電池

- ・燃料電池評価