FAQ検索結果

検索キーワード:

Q[IM5/CS] BCI(車載)モードにて4倍電力制限付き閉ループ法の試験を実施しています。試験中に表示される「進行波が許容範囲外です(相対値)」というメッセージの表示時間を短くすることはできますか?

この場合、下記設定変更手順をお試し下さい。

設定変更手順

1. ソフトウェアIM5/CSが起動していないことをご確認下さい。

2. ご使用のIM5C.ini ファイルをメモ帳等のデキストエディタで開いて下さい。

デフォルトでは、C:\Users\Public\Documents\TOYO Corporation\IM5C フォルダーにあります。フォルダー名を変更している場合は、ご使用されているフォルダーのファイルをご確認願います。

*フォルダー名を変更して使用する手順は[イミュニティ測定ソフトウェアにおいて複数の設定を切り替える方法]を参照下さい。

3. ファイル内の [ImuMesCtrl-MesOption] セクションの下にあるPowCheckMessageTime[s]の記述をご確認ください。これがメッセージを表示する秒数です。

既定では2(秒)となっています。これを0.5(秒)等、ご希望の時間へ変更下さい。なお、0(秒)に変更するとメッセージは表示されなくなります。

4. 値を変更して上書き保存して下さい。

QKeysight社製EMIテストレシーバー使用時、最終測定時にMeter2, 3が表示されない

復調モードをAMなどに設定して、Meter2, 3を使用しようとした場合、機器上にSetting conflict: Option not availableのエラーメッセージが表示され、Meter2,3が表示されません。

2検波以上の同時測定を行う場合は、復調モード(Demod Type)は[OFF]の設定でご使用ください。

東陽テクニカソフトウェア(ES10, EPX)をご使用の場合、上記の復調モード設定は、[条件編集]-[妨害レベル測定]-[最終測定]タブ-[レシーバー]タブ-[復調モード]にて設定できます。

Q[IM5/CS] BCIの校正測定を実施しました。測定結果の入力レベル[dB(μA)]は何を意味していますか?

例えば、以下の計算の通り、入力レベル54.45[dB(μA)]は、信号発生器レベル88.43[dB(μV)]に相当します。

54.45[dB(μA)] = 88.43[dB(μV)] - 33.98[dB(Ω)]

Q[IM5/CS] 印加バーの色を変更できますか?

なお、各変調に対応する色は以下の通りです。

・ AM変調:青

・ FM変調:緑

・ パルス変調:黄

・ ONOFFON変調:マジェンダ

・ 変調無し:赤

Q[IM5/CS] 磁界イミュニティ試験モードで、磁界センサーループアンテナの電圧-磁界変換ファクタはどのように設定しますか

IM5/CS上で、磁界の単位として、dB(pT)以外の単位を使用した場合には、ソフトウェア内部で、dB(pT)単位の磁界値を、表示する単位の磁界値に変換して表示します。

詳細は、IM5/CS取扱説明書を参照してください。

例

FESP 5134-40型Field Monitoring Coilの[Conversion dBuV to dBpT]は0.005 kHzにおいて115.53 dBです。

IM5/CSでは、レベル測定装置の読み値[dBuV]からファクタを引き算しますので、IM5/CSでは -115.53 [dB]のように符号を反転させて入力してください。

Q[IM5/CS] BCI試験時に[置換法(進行波)]を選択しているのに、測定データに記録される進行波の値がキャリブレーションパワーの約3分1となります

計算例

キャリブレーションパワー:50 W

進行波:16 W

5.1dB低い電力値は、以下の計算の通り、0.31倍です。

-5.1 dB = 10^(-5.1/10) = 0.31

キャリブレーションパワー50Wの0.31倍は15.5Wとなり。

進行波の測定結果16Wは、この15.5Wとほぼ一致します。

オプション

もし、上記の表記がわかりにくいなどの理由がありましたら、以下のオプションをお試しください。

[測定]-[オプション]より表示される測定オプションウィンドウ内の[AM変調試験で包絡線上のピークのレベルとして表示する]

本オプション動作の詳細についてはIM5/CS取扱説明書の記述もあわせて参照ください。

なお上記オプションはIM5/CS Ver.8.0.400以降にてご使用いただけます。

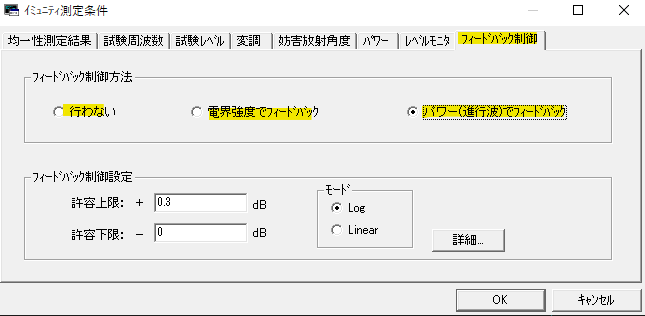

Q[IM5/RS] フィードバック制御方法の使い分け

パワー(進行波)でフィードバック

「パワー(進行波)でフィードバック」を選択した場合は、均一性測定で測定した進行波電力に一致するよう信号発生器の出力レベルを調整してフィードバックを行います。

(均一性測定と試験レベルが異なるときは、その差分を補正します。)

温度変化等によるアンプのゲイン変動等に対しても、フィードバックを行うことにより一定の出力を維持して試験を行うことができます。

行わない

「行わない」を選択したときは、均一性測定結果を使用し、試験レベルの電界になるためにはどの程度補正すればよいかソフトウェアが計算し、補正したレベルを信号発生器に設定します。

(均一性測定の時と試験レベルが同一なら、そのまま信号発生器のレベルを設定します。)

フィードバックを行わないため試験時間が短いのが特徴です。

電界強度でフィードバック

「電界強度でフィードバック」を選択すると、イミュニティ試験時に、暗室内に設置した電界センサが試験レベル(3V/m等)になるように信号発生器のレベルを調整します。このとき、均一性測定結果は使用せず、あくまで電界センサの測定値だけを目標にフィードバックします。

規格測定ではなく、実力試験などの目的で使用します。

Q[IM5/RS] 電界均一性測定の行や列を増やす方法

例えば、IEC61000-4-3規格に沿って、床上0.8mの位置に1.5m x 1.5mの合計16ポジションの電界均一面を構築した場合に、床上0.4mの位置の電界強度も記録する場合、[最大行数]を5へと変更することで測定ポジション数を増やすことが可能です。

Q[IM5/CS] NSG4070型複合イミュニティ試験機を使用しています。イミュニティ測定開始後、「通信エラーです。」というエラーメッセージが表示されます

この場合、下記手順に沿って確認をお願いします。

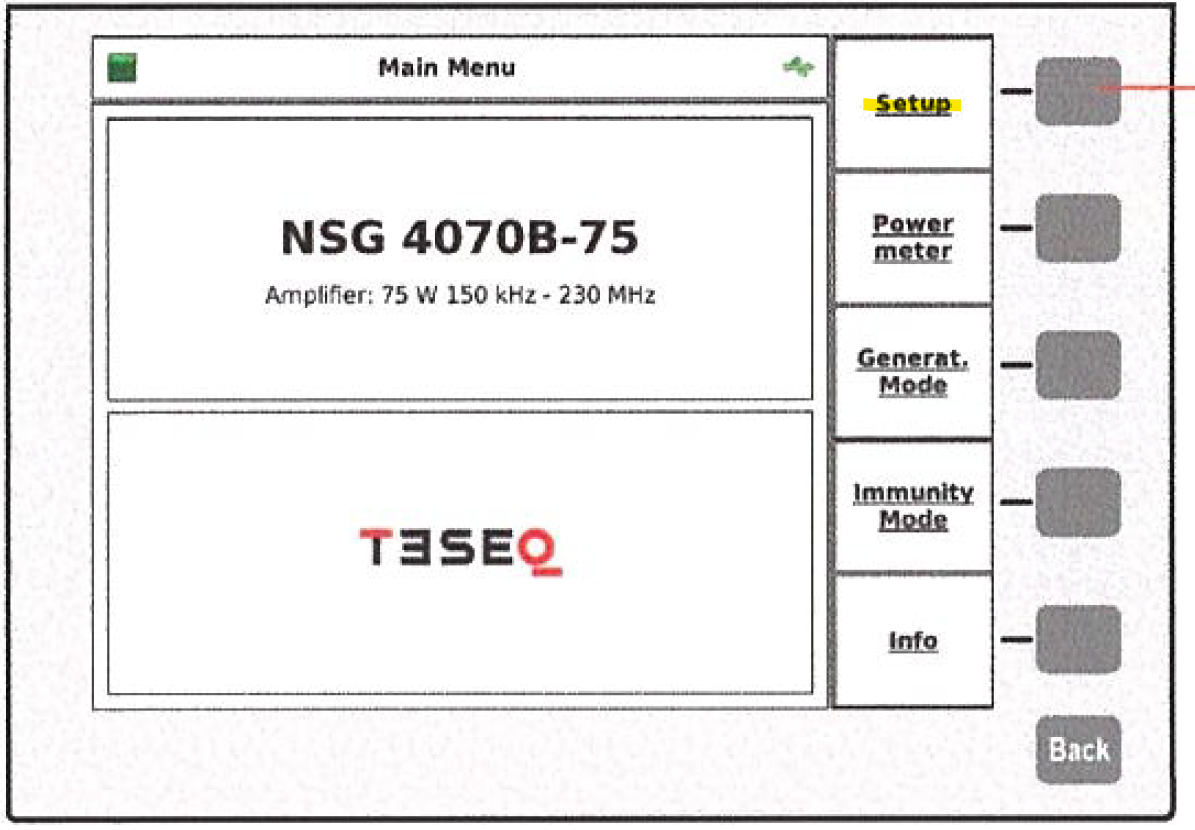

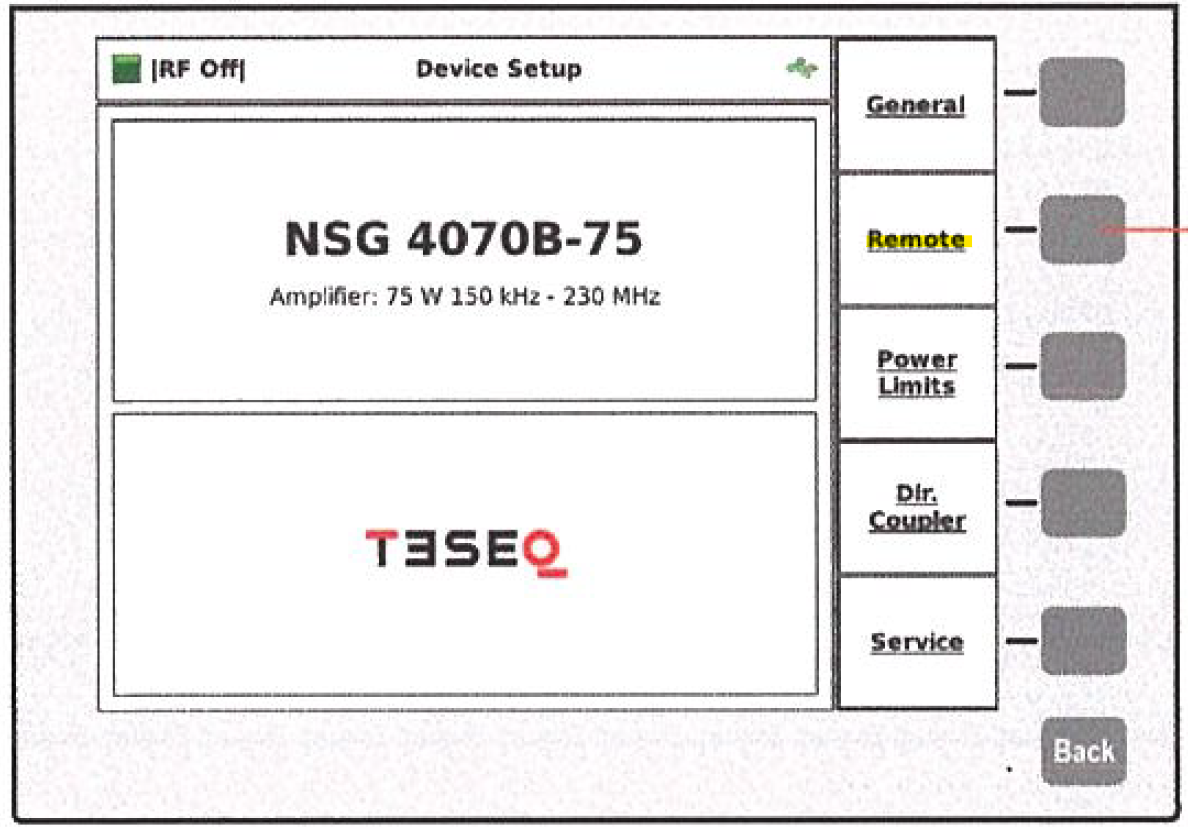

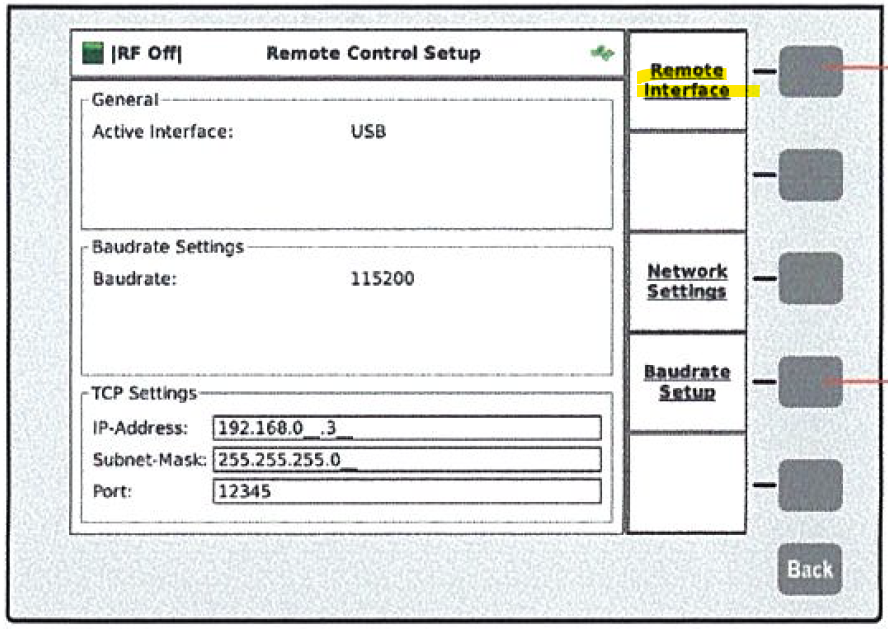

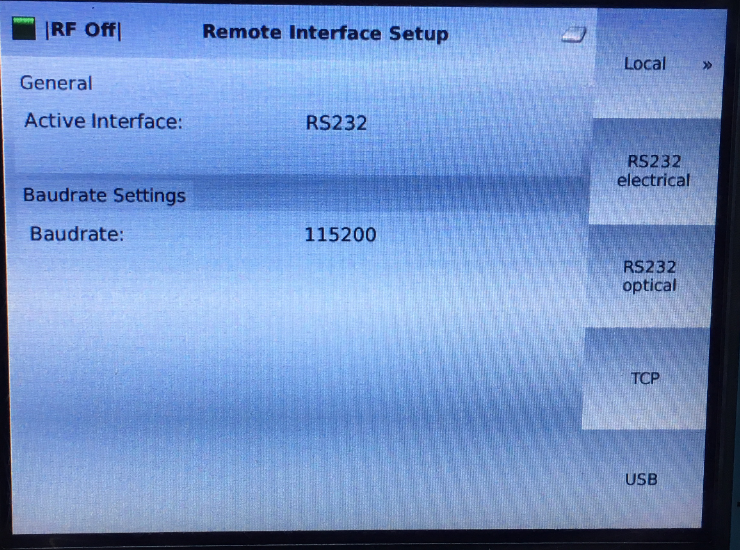

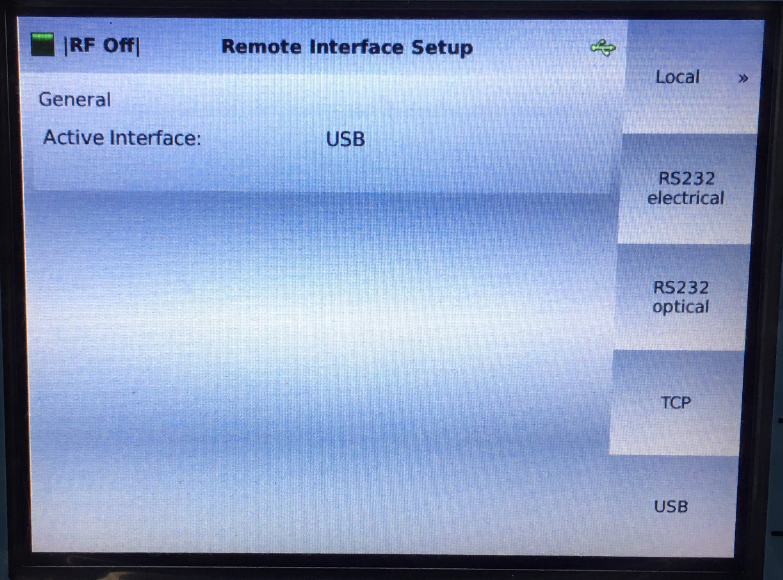

NSG4070型複合イミュニティ試験機本体のRemote Interface Settingの確認

NSG4070とPCとのRemote Interface SettingがRS232 electrical, RS232 optical, USBのどの設定になっているかを確認します。- 本体の[Setup]を押す

- [Remote]を選択

- [Remote Interface]を選択し、表示される画面でActive Interfaceを確認

なお、NSG4070のRemote Interface SettingでTCPも選択できますが、このTPCでの通信については、IM5/CSで対応しておりません。

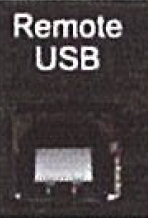

NSG4070型複合イミュニティ試験機本体の通信ポートの確認

次に、NSG4070型本体背面で実際に通信線が接続されているポートと、本体のRemote Interface Settingが一致していることを確認して下さい- Active interfaceがRS232の場合は、本体背面のRS 232ポートにケーブルが接続されています

- Active interfaceがOpticalの場合は、本体背面のRS 232 optical ポートにケーブルが接続されています

- Active interfaceがUSBの場合は、本体背面のRemote USB ポートにケーブルが接続されています

ただし、NSG4070の本体バージョンによっては、RS232 electricalとRS232 opticalの区別なく、どちらもRS232となっている場合があります。

NSG4070型複合イミュニティ試験機本体のBaudrate Settingsの確認(RS232の場合)

Active InterfaceがRS232 electricalまたはRS232 opticalの場合、上記のRemote Interface Setting画面内のBaudrate Settingsを確認して下さい。(例:115200 等)PCで使用されているCOMポート番号の確認

下記URLの[シリアルポート(COMポート)の設定方法]を参照してPCで使用されているCOMポート番号を確認して下さい。TIPS、使い方のコツ-イミュニティソフトウェア(IM5、VI5)に関するFAQ| 東陽テクニカ | “はかる”技術で未来を創る | EMC/大型アンテナ (toyo.co.jp)

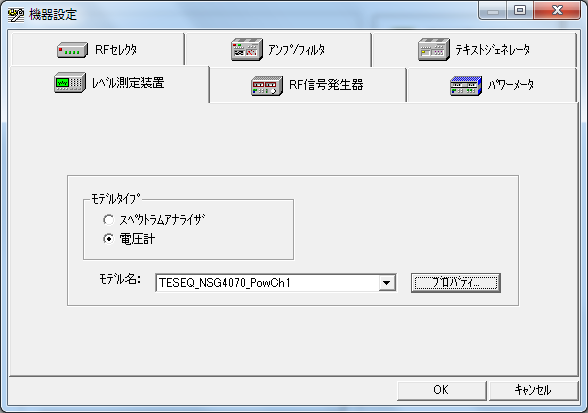

イミュニティソフトウェアIM5/CSでのRS-232設定

上記で確認した通信設定を含め、IM5/CSでのRS-232設定を確認します。なお、複合イミュニティ試験器NSG4070とPCとの接続をUSBとした場合でも、IM5/CSでの設定はRS-232として行います。

- IM5/CSを起動します。

- [環境設定]→[機器]より機器設定画面を開きます。

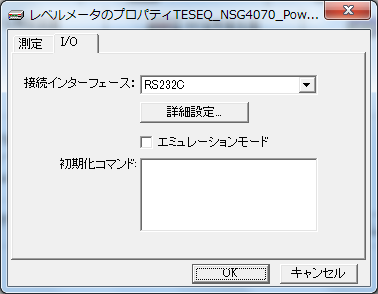

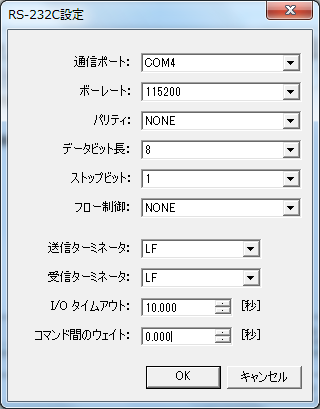

- [レベル測定装置]タブ→[プロパティ]でプロパティ設定画面を開きます。

- [I/O]タブ→[詳細設定]でRS-232C設定画面を開きます。

- ”通信ポート”を上記手順で確認したPC側のCOMポート番号と合わせます。

“通信ポート”はテキストボックス右側の▼よりプルダウンで選択することができます。 - ”ボーレート”を上記手順で確認したNSG4070型本体のBaudrateと合わせます。

- その他の下記設定が以下の通りであることを確認します。

パリティ :NONE

データビット長 :8

ストップビット :1

フロー制御 :NONE

送信ターミネータ :LF

受信ターミネータ :LF - [OK]で設定を保存し、設定画面を閉じます。

- 機器設定画面に戻り、[RF信号発生器]タブ、[パワーメータ]タブ、[アンプ/フィルタ]タブそれぞれについて上記2~8と同様にしてRS-232C設定の確認を行います。

NSG4070は信号発生器、パワーアンプ、パワーメータを1つの筐体に集約した複合型試験機です。IM5/CS上ではそれぞれの装置に対して個別に通信設定を行う必要があります。

電源再起動

上記設定後にも通信エラーとなる場合、NSG4070の本体を再起動して下さい。NSG4070はいわゆるプラグアンドプレイには対応しておりません。

通信ケーブルが抜ける等して一旦通信が途絶えた場合は、NSG4070の本体を再起動していただく必要があります。

QEP9シリーズソフトウェアにおいて、コメント欄への測定日時に不正な文字が自動挿入されてしまう

EP9シリーズソフトウェアにおいて、コメント欄への測定日時の自動挿入が「19 15,2019 02:nn」などの不正な文字になることがあります。

メモ帳などで(アプリケーション名).iniファイルを開いて、中の記述を確認していただけないでしょうか。

(アプリケーション名).iniファイルはC:\Users\Public\Documents\Toyo Corporation\(アプリケーション名)フォルダーにあります。

たとえば、EP9/CEならば、EP9CE.iniファイルはC:\Users\Public\Documents\Toyo Corporation\EP9CEフォルダーにあります。

■確認していただきたい内容

<DateFormat>d MMMM,yyyy</DateFormat>

<TimeFormat>HH:mm</TimeFormat>

<DateTimeCulture>en-US</DateTimeCulture>

もし上記と異なる記述になっている場合、上記の記述に書き換えて、動作が改善するか試していただけないでしょうか。

もし動作が改善したならば、(ご使用いただいていれば)テンプレートファイル(*.(アプリケーション名)template、EP9/CEならば*.ep9cetemplateファイル)も同様に変更をお願いします。

Q[IM5/CS] NSG4070型複合イミュニティ試験機を使用しています。イミュニティ測定開始後、「パワーメータからの値の取得に失敗しました。GPIBコマンドが設定されていません」というエラーメッセージが表示されます

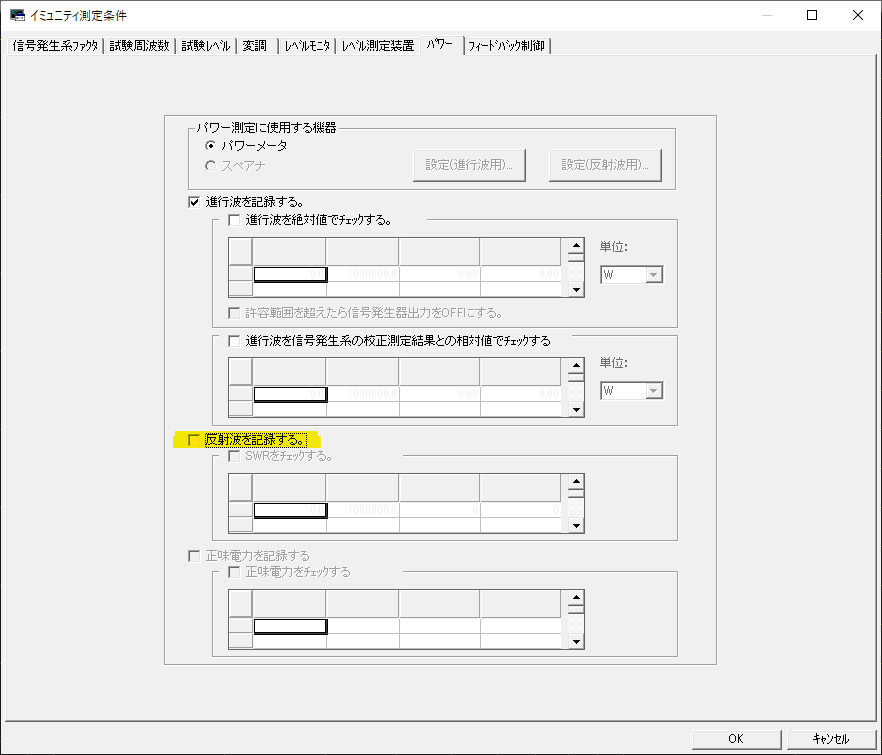

イミュニティ測定条件の[パワー]タブの[反射波を記録する]のチェックを外して頂き、動作が改善するかご確認をお願いします。

本エラーメッセージは、IM5/CS Version 8.1.120以降で発生します。 NSG4070型複合イミュニティ試験機には反射波を測定する機能はありませんので、このVersion 8.1.120以前のバージョンをご使用される場合においても、イミュニティ測定条件の[パワー]タブの[反射波を記録する]のチェックを外して頂きますようお願いします。

本エラーメッセージは、IM5/CS Version 8.1.120以降で発生します。 NSG4070型複合イミュニティ試験機には反射波を測定する機能はありませんので、このVersion 8.1.120以前のバージョンをご使用される場合においても、イミュニティ測定条件の[パワー]タブの[反射波を記録する]のチェックを外して頂きますようお願いします。Q[IM5, VI5] イミュニティ測定時にテキストジェネレータ TG-150との通信でエラーが発生します

接続の確認

以下2点を確認下さい- TG-150の電源がONであること

- RS232CのケーブルがTG150からパソコンへ接続されていること

COMポートの確認

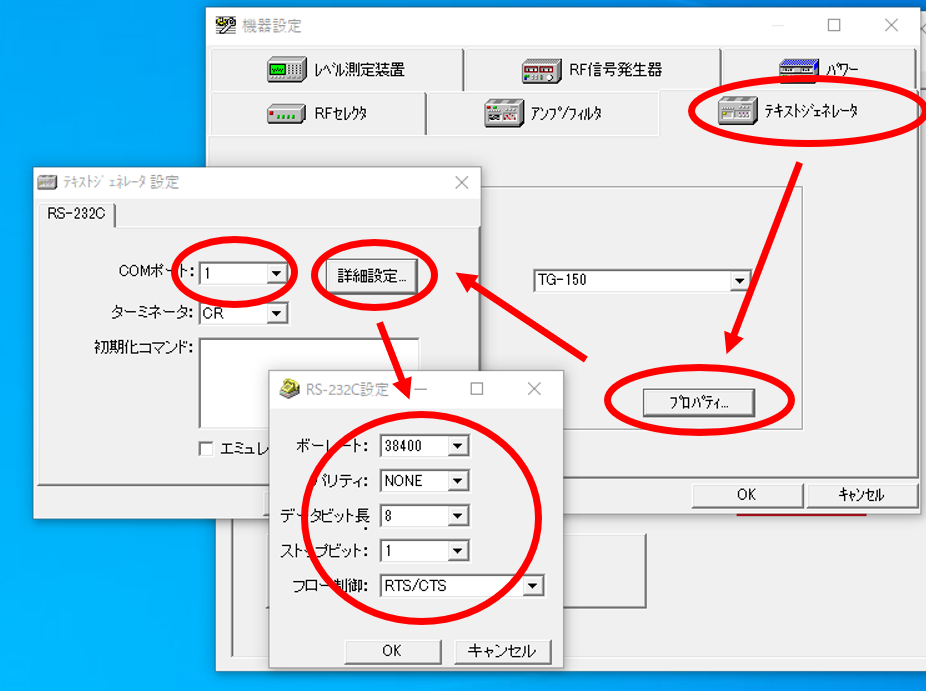

「[通信エラーが発生した時]-[COMポート番号の確認 (RS-232C)]」の項目にて、TG-150と接続されているCOMポート番号を確認下さい。また、RS-232C通信の設定が以下であることを確認下さい。

[テキストジェネレータ設定]ウィンドウの[RS-232C]タブ内

- ターミネータ:CR (TG-150) / CRLF (HTG-35U, LTG-50HS)

[RS-232C設定]ウィンドウ内

- ボーレート:38400

- パリティ:NONE

- データビット長:8

- ストップビット:1

- フロー制御:RTS/CTS (TG-150) / NONE (HTG-35U, LTG-50HS)

ログファイルの取得

上記確認後においても症状が改善しない場合は、以下の手順にてログファイルの取得をお願いします。まず、テキストジェネレータとのシリアル通信ログ(RSCtrl.log)を取得する設定へ変更をお願いします。

以下、例としてソフトウェアIM5/CSの場合で説明致します。

IM5/RSやVI5/RSをご使用の場合は、以下の"IM5C"を"IM5R"や"VI5R"へ読み替えてください。

シリアル通信ログ取得の設定変更方法

- ソフトウェアIM5/CSを終了してください。

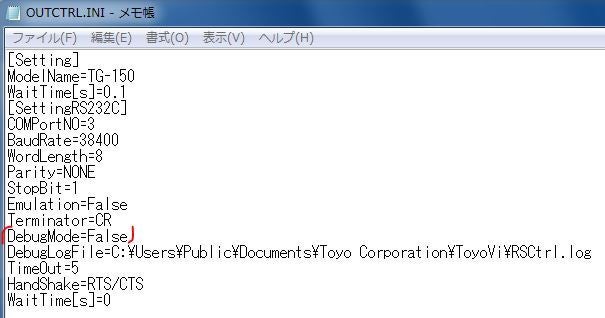

- 以下のIM5/CSのインストールフォルダ内のOUTCTRL.INIをメモ帳等で開いてください。

C:\Users\Public\Documents\Toyo Corporation\IM5C - 以下の記述を変更して上書きしてください。(FalseをTrueに変える変更です)

(変更前)

DebugMode=False

DebugLogFile=C:\Users\Public\Documents\Toyo Corporation\ToyoVi\RSCtrl.log

(変更後)

DebugMode=True

DebugLogFile=C:\Users\Public\Documents\Toyo Corporation\ToyoVi\RSCtrl.log

変更後、OUTCTRL.INIを保存してください。

上記設定変更後、イミュニティ測定を行いますと、下記ファイルパスにテキストジェネレータとのシリアル通信ログ(RSCtrl.log)ファイルが生成されます。

C:\Users\Public\Documents\TOYO Corporation\ToyoVi

この状態でエラーを再現させていただき、上記の通信ログ(RSCtrl.log)と、ソフトウェアのエラー画面(エラー画面だけではなくIM5/CS全体画面)をキャプチャーして送付下さい。

症状が改善した場合

テキストジェネレータが正常に動作した場合、[シリアル通信ログ取得の設定変更方法]にて変更したOUTCTRL.INI内のDebugMode=True をDebugMode=Falseに戻して下さい。(Trueでも測定には問題ありませんが、測定のたびにログファイルに通信内容を出力してしまい、ログファイルのファイルサイズが大きくなってしまいます)

Q[VI5/RS] レーダーパルス試験時に「RF信号発生器の上限レベル以上を出そうとしました」というエラーが表示される

■機器のエラー確認

まず試験システム構成品(RF信号発生器、ピークパワーメーター、ファンクションジェネレータ、パワーアンプ、バンドセレクタ等)にエラーメッセージが表示されていないことをご確認下さい。

特に、バンドセレクタ等のInterlock機能をご使用されている場合、Interlock有効状態(電波照射が停止する状態)になっていないことをご確認下さい。暗室扉の開放や、非常停止ボタンの押下等でInterlock有効状態となる場合があります。

[イミュニティ測定時に「RF信号発生器の上限レベル以上を出そうとしました」とエラーメッセージが表示される]の確認項目も合わせてご参照下さい。

■機器制御状態の確認

次に、信号発生器の出力レベルが上がるのに比例して、パワーメーター(進行波)の値が増加しているかをご確認下さい。

信号発生器の出力レベルが上がるのに比例して、パワーメーター(進行波)の値が増加していない場合、以下をご確認下さい。

■ハードウェアに関する確認項目

- パワーメーターがピークパワーを測定できるモデルであること

- パルスのトリガー信号による同期のため、RF信号発生器、パワーメーター、ファンクションジェネレータ(パルス波形作成のために外部ファンクションジェネレータをご使用されている場合)のPULSE端子やTrigger端子へ適切にケーブルが接続されていること

■ソフトウェアに関する確認項目

- フィードバック制御制御の制御ステップ時間が、パルスOFF時間(バースト間隔)よりも長く設定されていること。パルスOFF時間は、試験規格にもよりますが、1秒や0.5秒等の場合が多いかと存じます。

[イミュニティ測定条件]-[フィードバック制御]タブ-[フィードバック制御方法]の[詳細]ボタン- [フィードバック制御の詳細]ウィンドウ内の[制御ステップ時間]にて確認できます。

信号発生器の出力レベルが上がるのに比例して、パワーメーター(進行波)の値が増加している場合、以下をご確認下さい。

ハードウェアに関する確認項目

- ご使用されているパワーアンプの定格出力電力が試験に必要な進行波電力を供給できる能力のあること

Q[IM5/CS] NRVD型パワーメーターを使用して自動測定すると進行波または反射波を正常に取得できない

NRVD本体のモードまたはソフトウェアの設定を確認し、同じモードを使用しているかどうかご確認ください。

NRVD本体の測定モード

- Single Channelモード:NRVD上にCh.AまたはCh.Bのどちらかの値を表示

- Dual Channelモード:NRVD上にCh.AとCh.B両方の値を表示する

図. NRVD本体のSingle Channelモードの場合の表示例

図. NRVD本体のSingle Channelモードの場合の表示例NRVD本体の測定モード変更方法

1. [DISPL]ハードキーを選択

2. [more]ソフトキーを2回選択

3. [DUAL]または[SGL]ソフトキーを選択

図. NRVD Operating Manualの測定モード変更手順

図. NRVD Operating Manualの測定モード変更手順IM5/CSの機器設定確認方法

1. 上部メニューの[環境設定]-[機器]を選択する。

2. [機器設定]ウィンドウの[パワー]タブにて[パワーメータモデル名]が以下のどちらであるか確認する

- [NRVD-Z51_2Channel]:Single Channelモードで測定

- [NRVD-Z51_Dual]:Dual Channelモードで測定

図. IM5/CSでNRVD-Z51_2Channelを選択した画面

なお、IM10ソフトウェアのドライバーであるNRVD_with_NRV5-Z3xはSingle Channnelモードを使用しています。

(IM10ではDual Channnelモードは使用しません)

Q[IM5,VI5] 測定中に[誤動作検知データ]画面(小さい画面)が表示されない。

まずは下記2点をご確認下さい

・ 測定画面の上部メニュー[測定]-[誤動作検知データ]を選択しているか

・ メイン測定画面の後ろに[誤動作検知データ]画面が配置されていないか

上記2点でも症状が改善されない場合、下記手順をお試し下さい。

[誤動作検知データ]画面の表示設定位置が、ご使用されているウィンドウの画面外になっている可能性があります。

■ [誤動作検知データ]画面の表示設定位置の初期化手順

1. ソフトウェア(IM5/RS、IM5/CS等)を終了してください。

2. 誤動作検知用機器設定ファイルをメモ帳などで開き、以下の4箇所の数字を削除して上書き保存してください。

■ 誤動作検知用機器設定ファイル

アプリケーションによって以下のフォルダに設定ファイルがあります。また各ソフトのサブフォルダーにある場合もありますのでご注意ください。

C:\Users\Public\Documents\TOYO Corporation\IM5C

C:\Users\Public\Documents\TOYO Corporation\IM5R

C:\Users\Public\Documents\TOYO Corporation\VI5R

ErrDtct_SoundPressure.ini (音圧誤動作検知の場合)

ErrDtctC_SN.ini (SN誤動作検知の場合)

■ 値を削除する箇所

[ErrDtctProp]

DataFormTop=

DataFormLeft=

DataFormHeight=

DataFormWidth=

*上記画像の状態で上書き保存してください。

3. ソフトウェア(IM5/RS、IM5/CS等)を起動して動作をご確認ください。

上記の値は、前回ソフトウェア終了時の[誤動作検知データ]画面の位置を記録しています。次回起動時には、こちらから位置を復元します。上記の数値を削除した場合、既定の位置(デスクトップの左上になるはずです)で表示されま

す。

ディスプレイを2台使用したり、1台に戻したりするような運用をされる場合、[誤動作検知データ]画面の位置が画面外になる事象が発生する場合があります。

QMicrosoft Officeはインターネットに接続してご使用ください

インターネットに接続された環境でご使用ください。

昔のOfficeはプロダクトキー版がありオフライン運用が可能でした。現在、プロダクトキー版は終売し、デジタルアタッチ版になっています。

Mirosoft Office デジタルアタッチ版は、初回セットアップ時にインターネット経由での認証が必要となり、さらに一定期間経過後に定期的にインターネット経由での認証が必要となります。

インターネット経由で適宜セキュリティーアップデートを行い安全な環境でご使用いただくためにもインターネットへの接続環境のご用意をお願いいたします。

また、法人向け(ビジネス向け)PCにプリインストールされているMirosoft Officeの使用にマイクロソフトアカウントは不要ですが、個人向けPCにプリインストールされているMirosoft Officeではマイクロソフトアカウントが必要になるのであわせてご留意ください。

Qソフトウェアのマニュアル

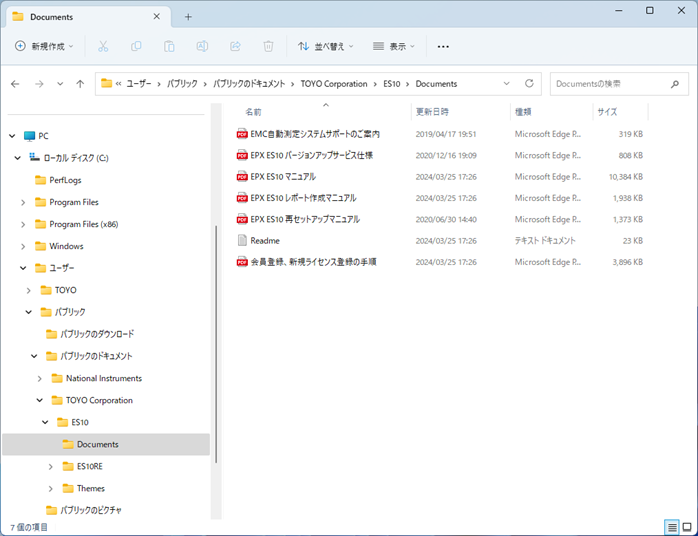

■EPX、ES10

EPXの場合

C:\Users\Public\Documents\TOYO Corporation\EPX\Documents

ES10の場合

C:\Users\Public\Documents\TOYO Corporation\ES10\Documents

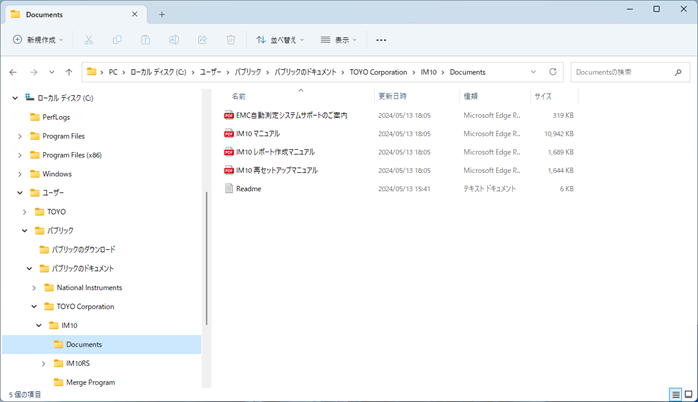

■IM10

C:\Users\Public\Documents\TOYO Corporation\IM10\Documents

QPMM社電界プローブEP60xシリーズ

起動方法

下図の2番のボタンを一度押してください。電源が入っている間は、1番のLEDが赤色の点滅となります。

起動後の注意

本プローブはバッテリー駆動となっており、バッテリー節約のため、オートスリープ機能がついています。パソコンと電界プローブ間で180秒間通信をしない状態が続くと、オートスリープ機能が働き、電源が切れます。必ず起動後180秒以内にパソコンと通信をしてください。

なお当社ソフトウェアをご使用の場合、一度ソフトウェアで制御をかけると、オートスリープ時間が3時間に変更されます。

終了方法

物理ボタンはなく、ソフトウェアを用いて終了させることとなります。

スタートメニューより、[すべてのプログラム]-[WinEP600]-[WinEP600]を選択し、WinEP600を起動します。使用しているCOMポートを選択し、RS-232Cボタンを押してください。

※使用しているCOMポートが不明な場合、下記の方法でポート番号を確認してください。

https://www.toyo.co.jp/emc/faq/detail/id=12694

上図が表示されるので、右下のExitボタンを押してください。電界プローブの電源を終了するかどうかの確認メッセージ(下図)が表示されるので、Yesを選択してください。電界プローブの電源が切れ、ソフトウェアが終了します。

QIM10/CSとIM5/CSにおいて、電圧Vemfの時のファクターについて

・IM5/CS: 信号発生器リファレンスファクター[dB] = 出力レベル[dB(μV)] - SGレベル[dB(μV)]

・IM10: 信号発生器リファレンスファクター[dB] = 出力レベル[dB(μVemf)] - SGレベル[dB(μV)]

よって、IM5/CSとIM10/CSではemfの有無が異なりますので、リファレンスファクターに6.02dBの差異があります。

(IM10/CSのリファレンスファクターのほうが6.02dB大きい値になります)

QEPX,ES10の数値の小数点以下桁数の変更方法

EPX、ES10ソフトウェアでは数値はデフォルトで小数点以下1桁まで表示されています。

ファイルをカスタマイズすることにより、小数点以下桁数をカスタマイズすることが可能です。ただし、あまりに桁数を増やすと表示が切れてしまうことがあるのでご注意ください。

EPX/REを例に説明しますので、他のソフトウェアは適宜読み替えてご適用ください。

・C:\Users\Public\Documents\Toyo Corporation\EPX\EPXREフォルダーにある、

EPX.INIファイルを、メモ帳などで開いてください。

・[LevelDecimals]で検索を行うと、以下の記述があります。

<FreqDecimals>3</FreqDecimals>

<LevelDecimals>1</LevelDecimals>

<LimitDecimals>1</LimitDecimals>

<HeightDecimals>1</HeightDecimals>

<AngleDecimals>1</AngleDecimals>

<TimeDecimals>3</TimeDecimals>

このLevelDecimalsの数値を変更し、ファイルを上書き保存してください。小数点以下2桁にする場合は2とします。他の項目も同様に小数点以下の桁数を変更可能です。

EPX.INIファイルを編集すると、次回以降の測定にこの設定が反映されます。

なおこの設定はテンプレートファイル(*.epxretemplete)より読み込まれますので、テンプレートファイルをご使用の場合は、テンプレートファイルも併せて修正をお願いいたします。

また、上記の設定はEP9シリーズのソフトウェアでも使用可能です。