FAQ検索結果

検索キーワード:

Q[IM5] 変調周波数2HzのAM変調での試験は可能でしょうか

設定例として、IM5/CSのイミュニティ測定条件画面の[変調]タブを示します。

変調周波数[kHz]の入力箇所に(単位がkHzなので)0.002と入力して下さい。

なお、実際の試験の際は、ご使用されている信号発生器が2HzのAM変調に対応しているかをご確認下さい。(Keysight社製N5171B型信号発生器は2HzのAM変調にも対応しております)

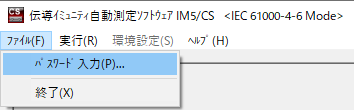

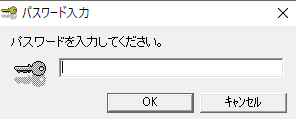

Q[IM5,VI5][環境設定]がグレーアウトして変更できません。どのようにすればよいでしょうか

ソフトウェアをインストールした直後は、パスワードは設定されていません。その場合は、何も入力せずに[OK]ボタンを押してください。

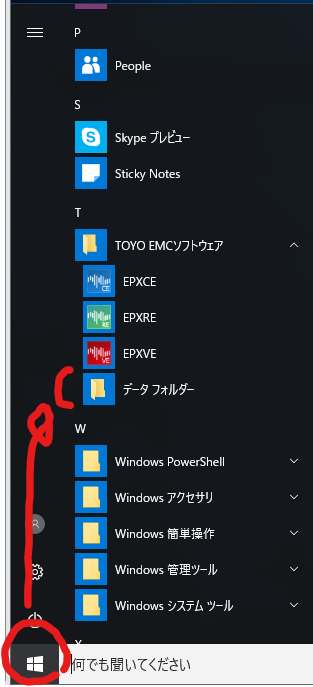

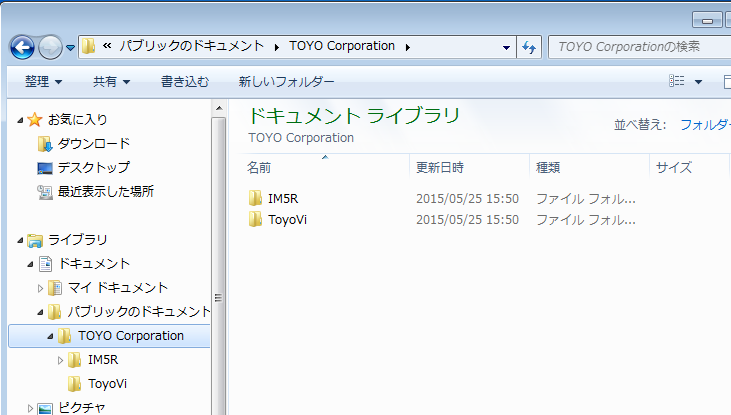

QIM5、VI5ソフトウェアの設定ファイル

ソフトウェアの動作のご質問をいただいた時に、ソフトウェアの動作設定を確認するため設定ファイルを東陽テクニカに送付していただくことがあります。その場合、以下のファイルを送付していただくようにお願いいたします。

例としてIM5/RSソフトウェアの設定ファイルで説明させていただきます。IM5/CSなど他のソフトウェアの場合は、アプリケーション名を読み替えていただくようお願いいたします。

送付していただくファイルは「ToyoVI」フォルダーのファイルと、「各アプリケーション」のフォルダーの両方の送付をお願いします。

Windows 7以降の場合

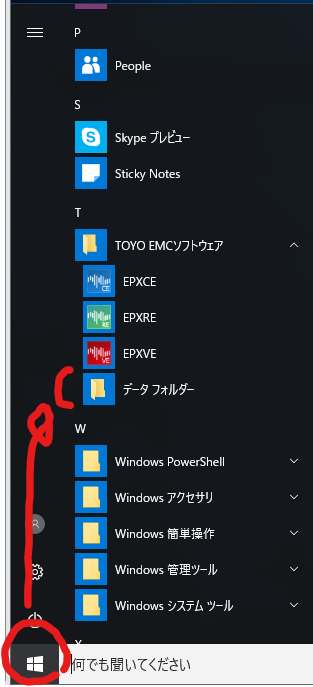

Windows 10の場合、Windows左下のスタートメニューよりTOYO EMCソフトウェアグループを選択し、その中にある[データ フォルダー]を選択します。

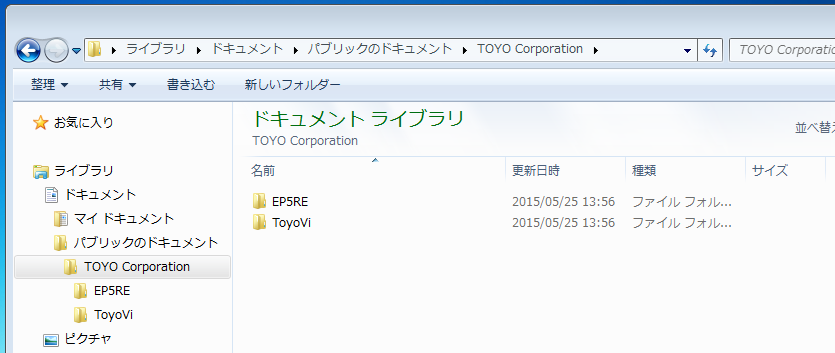

Windows 7の場合、エクスプローラーの左のツリーより[ライブラリ]-[ドキュメント]-[パブリックのドキュメント]-[TOYO Corporation]を選択します。

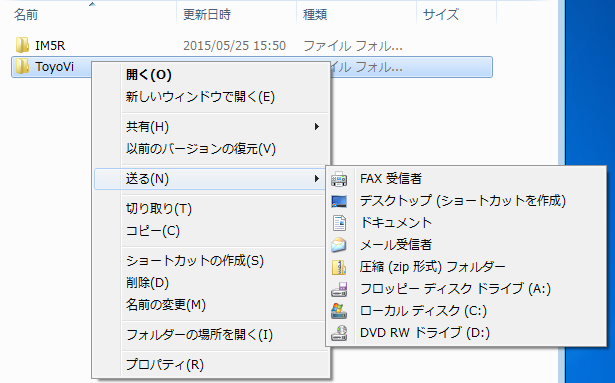

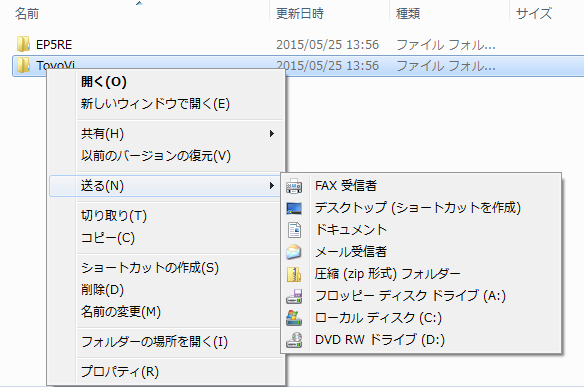

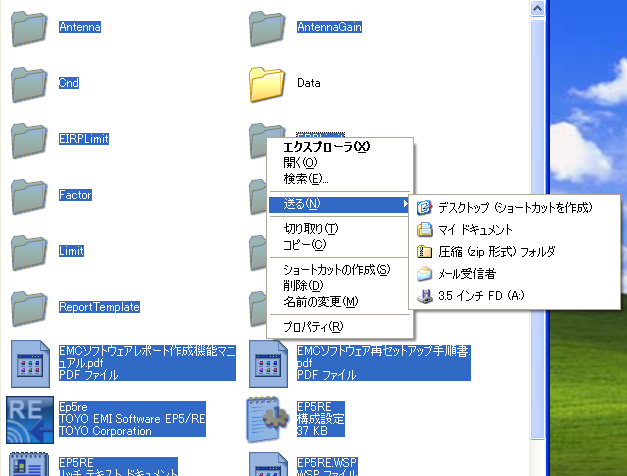

ToyoVIフォルダー エクスプローラーの右側で、[ToyoVI]フォルダーを選択します。マウスの右クリックを行い、表示されるメニューから[送る]-[圧縮(zip形式)フォルダー]を選択します。

ToyoVI.zipファイルが作成されるので、そのファイルを送付願います。

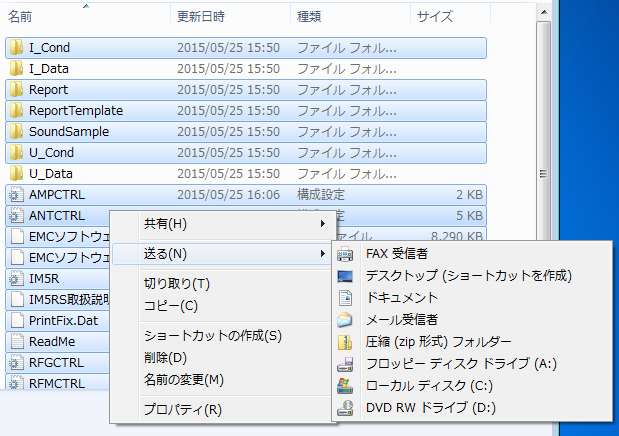

IM5Rフォルダーに移動します。表示されるファイル群より、[I_Data]、[U_Data]、[Report]フォルダー以外を選択します。(IM5Rフォルダーにあるファイルすべてと、[I_Data]、[U_Data]、[Report]以外のフォルダーすべてを選択してください)

その状態でマウスの右クリックを行い、表示されるメニューから[送る]-[圧縮(zip形式)フォルダー]を選択します。

AMPCTRL.zipファイル(名前は変わることがあります)が作成されるので、そのファイルを送付願います。DataとReportフォルダーはサイズが大きく、社外秘のデータも数多くあると思われるので送付しないようにお願いいたします。IM5Rフォルダーにあるファイルは(DataとReportフォルダー以外)すべて送付していただくようお願いいたします。

Windows XPの場合

フォルダーの選択 エクスプローラーの左のツリーより[マイ コンピュータ]-[ローカル ディスク(C:)]-[Program Files]-[Common Files]を選択します。

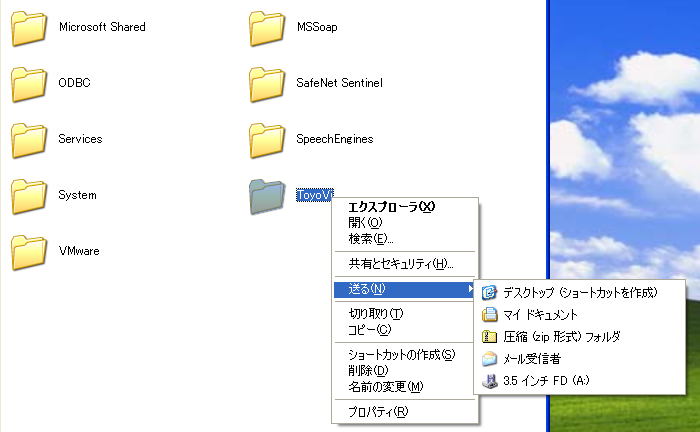

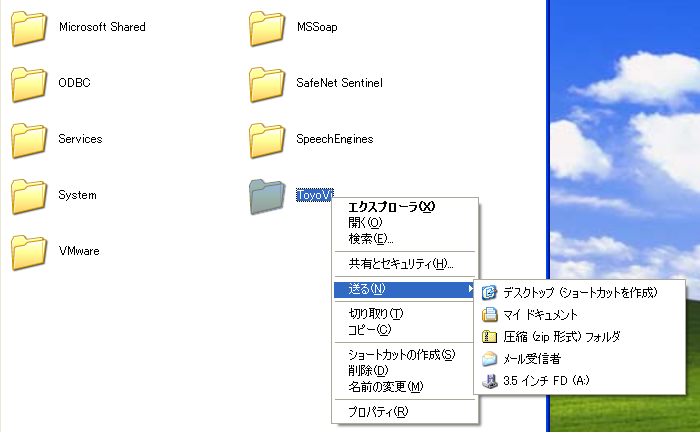

エクスプローラーの右側で、[ToyoVI]フォルダーを選択します。マウスの右クリックを行い、表示されるメニューから[送る]-[圧縮(zip形式)フォルダー]を選択します。

ToyoVI.zipファイルが作成されるので、そのファイルを送付願います。

エクスプローラーの左のツリーより[マイ コンピュータ]-[ローカル ディスク(C:)]-[Program Files]-[IM5R]を選択します。

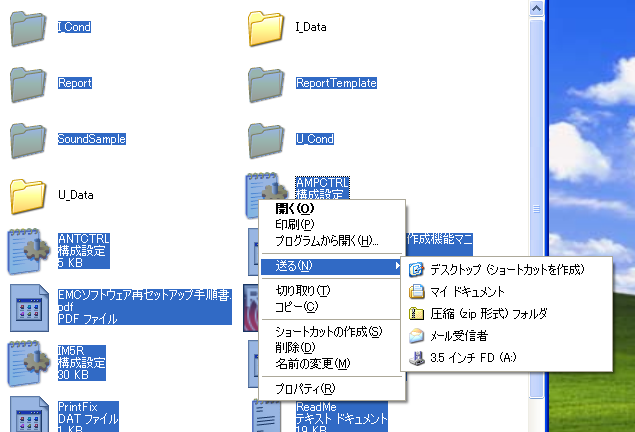

表示されるファイル群より、[I_Data]、[U_Data]、[Report]フォルダー以外を選択します。(IM5Rフォルダーにあるファイルすべてと、[I_Data]、[U_Data]、[Report]以外のフォルダーすべてを選択してください)

その状態でマウスの右クリックを行い、表示されるメニューから[送る]-[圧縮(zip形式)フォルダー]を選択します。

AMPCTRL.zipファイル(名前は変わることがあります)が作成されるので、そのファイルを送付願います。DataとReportフォルダーはサイズが大きく、社外秘のデータも数多くあると思われるので送付しないようにお願いいたします。IM5Rフォルダーにあるファイルは(DataとReportフォルダー以外)すべて送付していただくようお願いいたします。

Q電界センサーは正常に動作しているようですが、放射イミュニティ試験ソフトで試験を開始すると「電界強度計の初期化に失敗しました」と表示されます

考えられる原因の一つとして、メーカー製ソフトと当社製放射イミュニティ試験ソフトを同時に起動していることが考えられます。メーカー製ソフトと当社製放射イミュニティ試験ソフトは同時に起動できません。最初に起動したほうだけ通信可能です。

もし、同時に起動している場合は、メーカー製ソフトを終了してから、当社製ソフトを起動して下さい。

また、メーカー製ソフトを終了したときに電界センサーの電源がOFFとなることがあります。あらためて電界センサーの電源がONになっていることをご確認ください。

■電界センサー/メーカー製ソフトの例

- ETS社製HI-6105/Probe View Laser

- ETS社製HI-6005/Probe View LT

- PMM社製EP-60xシリーズ/WinEP600

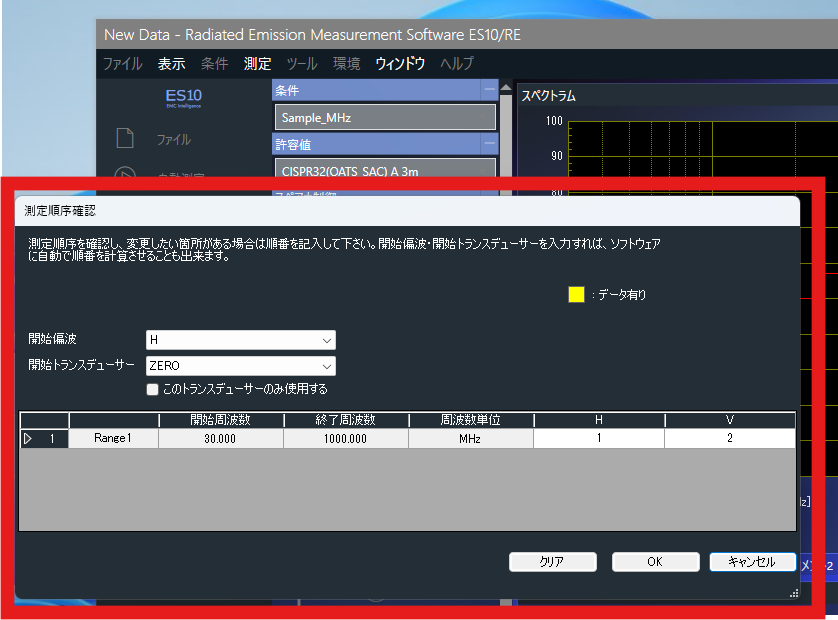

Q測定を開始した時に、測定ソフトウェアが操作不能になる

現象

測定を開始した時に、測定ソフトウェア(EPX/ES10)が操作不能になることがあります。この場合、マウス等でクリックしてもソフトウェアが応答しません。

この状態は、測定器を制御して測定を実行している場合と、測定を何も行っていない(機器を制御できていない)場合の両方のパターンがあります。

理由

測定中は測定状況を表示する画面が表示されますが、なんらかの理由でその画面が表示されないことが原因です。

(ディスプレイの範囲外で表示されていることもあります)

対処法

このような状況では、まず[ESC]キーを押下して測定が中断可能か試してください。そのあとに測定ソフトウェアの再起動をお願いします。

もしこの症状が頻繁に発生する場合は、C:\Users\Public\Documents\TOYO Corporation\(アプリケーション名)フォルダーにある、(アプリケーション名).WSPファイルを削除してください。

ES10/REの場合は、C:\Users\Public\Documents\TOYO Corporation\ES10\ES10REフォルダーにある、ES10RE.WSPファイルになります。

WSPファイルは測定ソフトウェアの画面表示位置、線の色など描画関連の情報を保存しています。このファイルを削除して一度画面設定をリセット(削除)して試していただけないでしょうか。

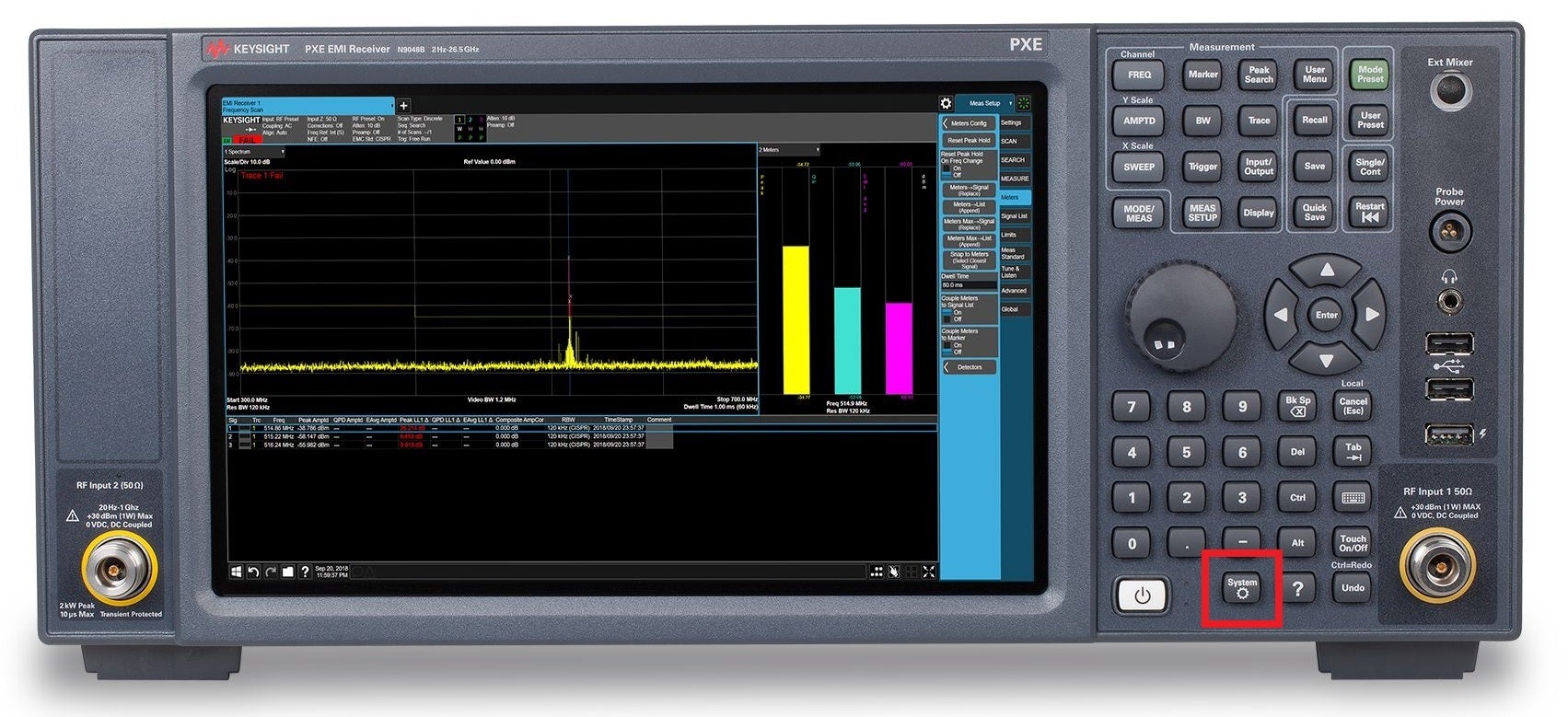

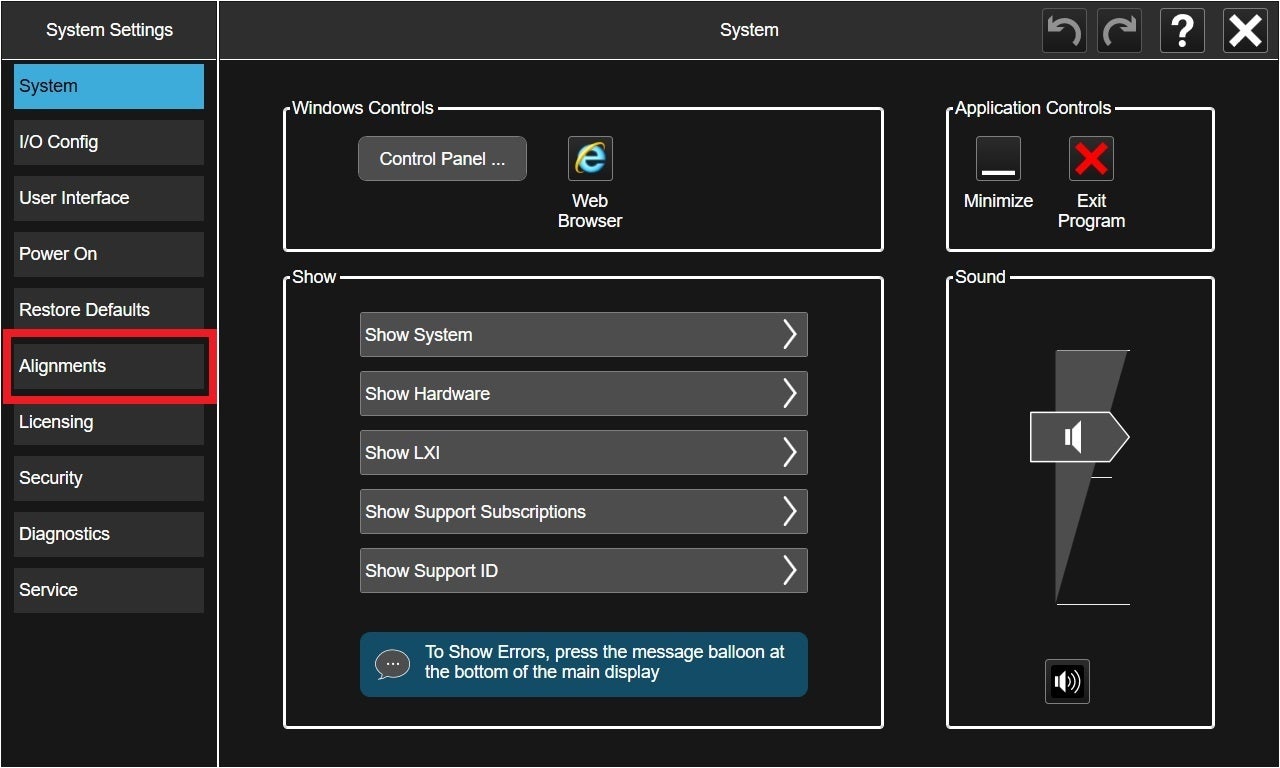

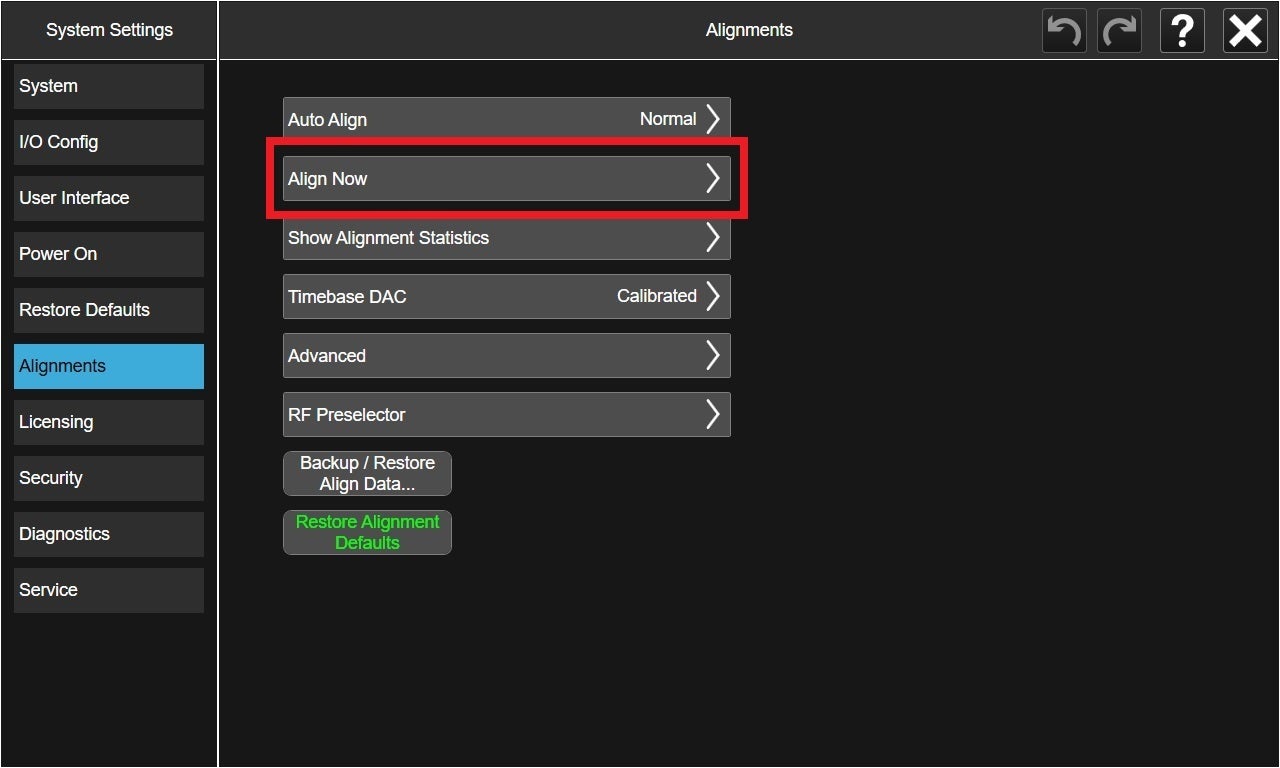

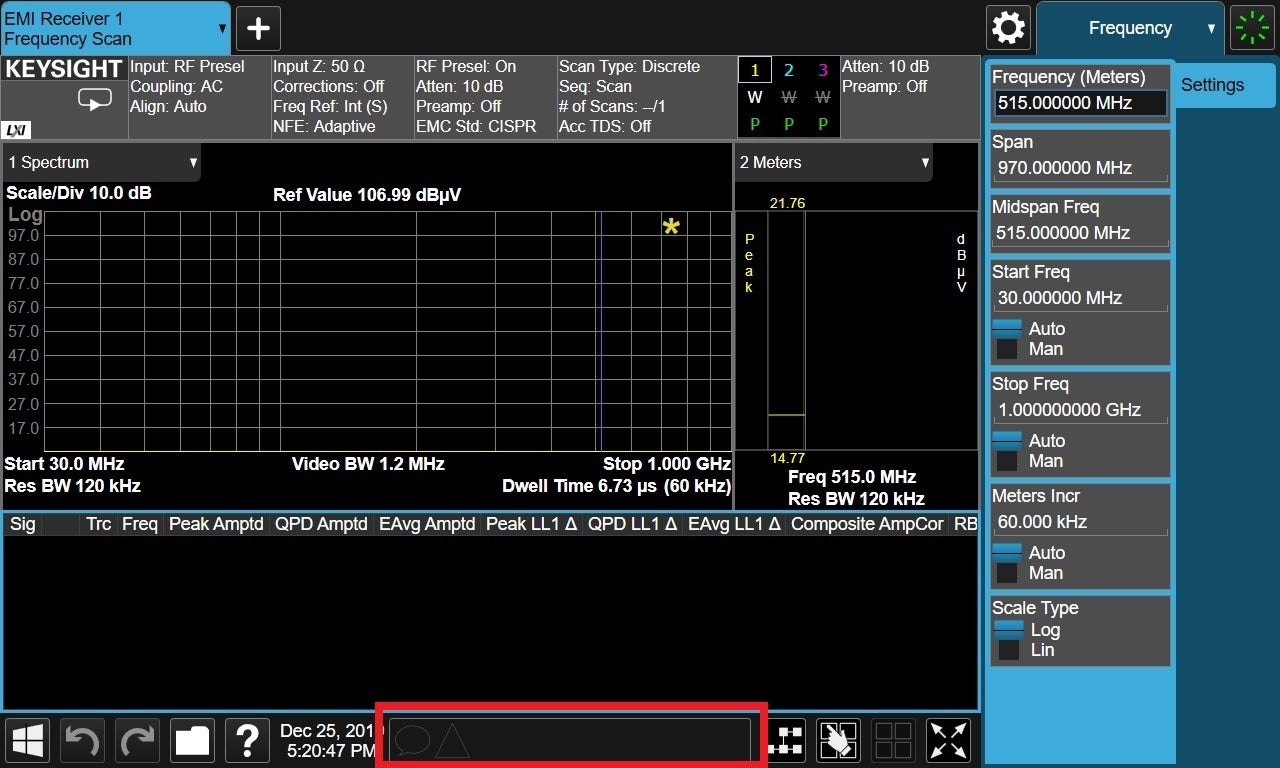

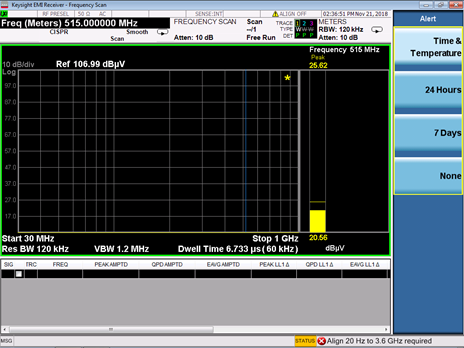

Qレシーバー機器のアライメント(Keysight N9048B)

EMIテストレシーバにエラーが表示される場合や、測定値がおかしいと感じた場合、機器の内部校正機能(Cal/Alignment)やセルフテスト機能を実行し、EMIテストレシーバに異常がないか確認することができます。

エラー例

画面下部に“Align Required”のメッセージが表示される

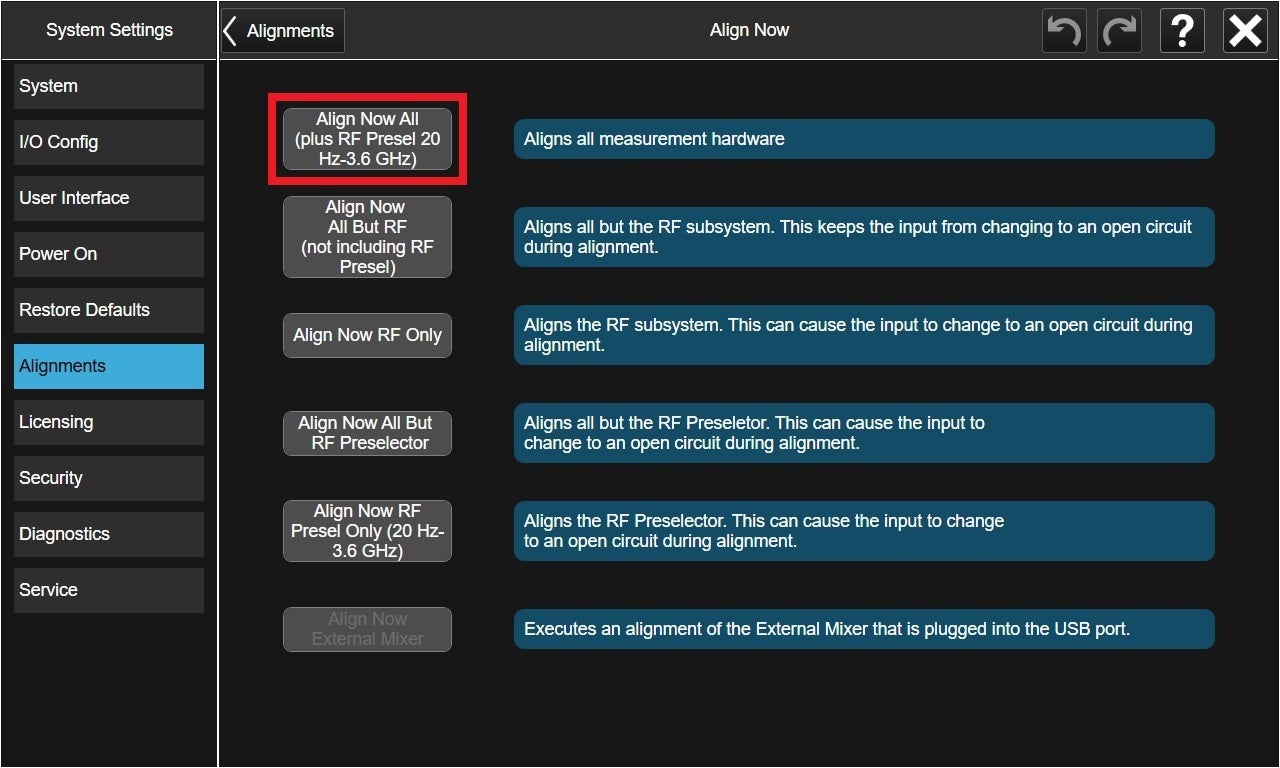

内部校正(Alignment)の操作手順

[System]ボタンを押します

画面左部に表示される<Alignments>を押します。

画面中央部に表示される<Align Now>を押します。

画面中央部に表示される<Align Now All (Plus RF Presel 20Hz-3.6GHz)>を押します。

Alignment完了後、画面下部のエラー表示が解消されているか確認します。

Q[IM5,VI5]イミュニティ試験の妨害印加時にPCから音を出す方法を教えてください

以下、例としてソフトウェアIM5/CSの場合で説明致します。

IM5/RSやVI5/RSをご使用の場合は、以下の"IM5C"を"IM5R"や"VI5R"へ読み替えてください。

C:\Users\Public\Documents\Toyo Corporation\IM5C\SoundSampleフォルダーに音声ファイル(*.wavファイル)があります。このファイルを、C:\Users\Public\Documents\Toyo Corporation\IM5Cフォルダーに手動でコピーしてください。

次回のIM5/CSの起動時より、印加時に音が鳴ります。

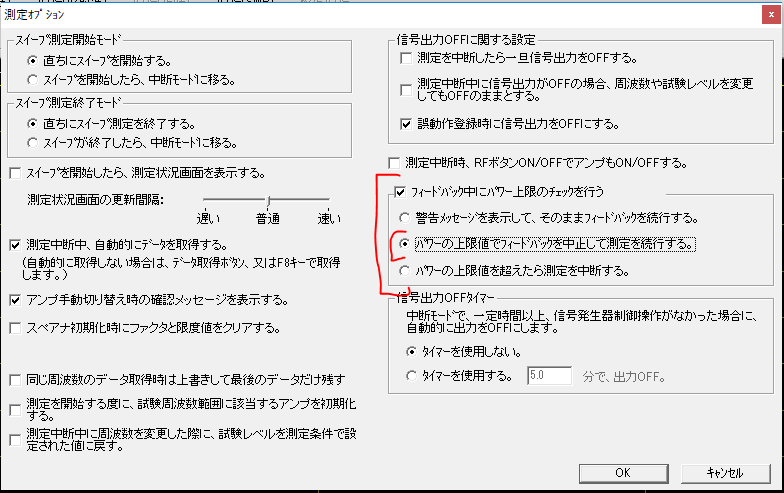

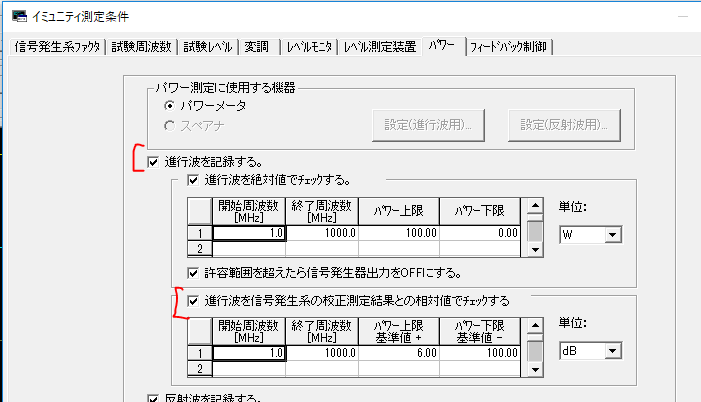

Q[IM5/CS] ISO11452-4規格の電力制限付き閉ループ法のBCI試験について、進行波電力をキャリブレーション測定時の4倍までに制限する設定を教えて下さい

キャリブレーション測定時の進行波電力の4倍で制限をかけたいときは以下の設定をお願いいたします。

イミュニティ測定画面より、[測定]-[オプション]メニューを選択し、測定オプションの[フィードバック中にパワー上限のチェックを行う]をチェックし、[パワーの上限値でフィードバックを中止して測定を続行する]を選択してください。

イミュニティ測定画面より、[測定]-[条件設定]メニューを選択し、[パワー]タブで[進行波を記録する]をチェックし、[進行波を信号発生系の校正測定結果との相対値でチェックする]をチェックしてください。

パワー上限基準値を6dBに設定してください。キャリブレーション測定時の進行波電力の4倍、つまり6dBが上限となります。

(パワー下限基準値が-100dBが設定されているのは、下限ではチェックしないという設定になります)

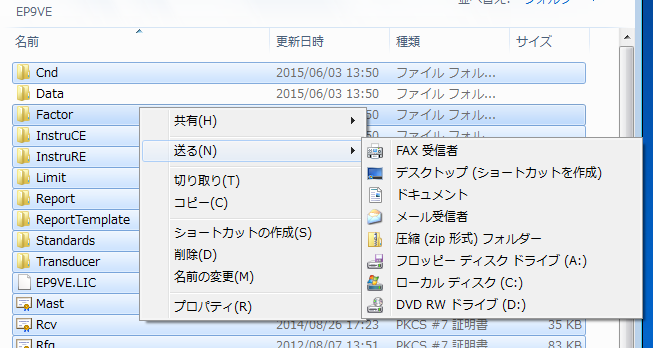

QEP9ソフトウェアの設定ファイル

ソフトウェアの動作のご質問をいただいた時に、ソフトウェアの動作設定を確認するため設定ファイルを東陽テクニカに送付していただくことがあります。その場合、以下のファイルを送付していただくようにお願いいたします。

エクスプローラーの左のツリーより[ライブラリ]-[ドキュメント]-[パブリックのドキュメント]-[TOYO Corporation]を選択します。

EP9VEフォルダーに移動します。表示されるファイル群より、[Data]と[Report]フォルダー以外を選択します。(EP9VEフォルダーにあるファイルすべてと、[Data]と[Report]以外のフォルダーすべてを選択してください)

その状態でマウスの右クリックを行い、表示されるメニューから[送る]-[圧縮(zip形式)フォルダー]を選択します。

Cnd.zipファイル(名前は変わることがあります)が作成されるので、そのファイルを送付願います。DataとReportフォルダーはサイズが大きく、社外秘のデータも数多くあると思われるので送付しないようにお願いいたします。EP9VEフォルダーにあるファイルは(DataとReportフォルダー以外)すべて送付していただくようお願いいたします。

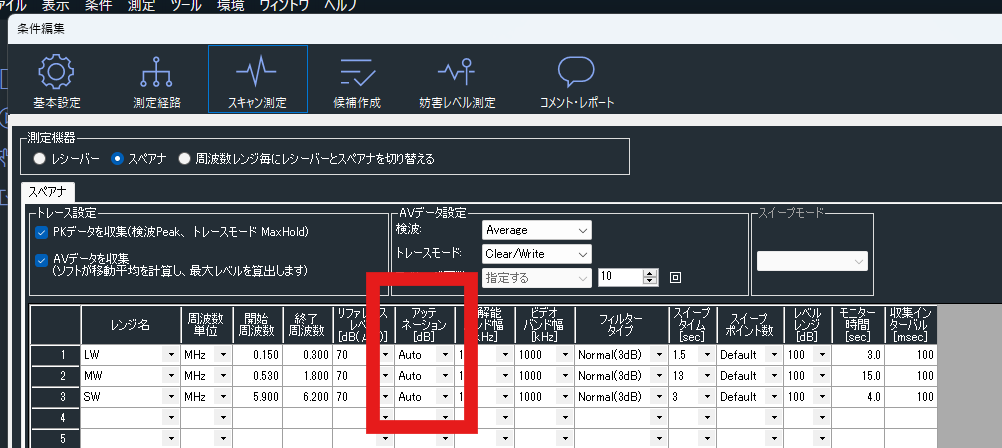

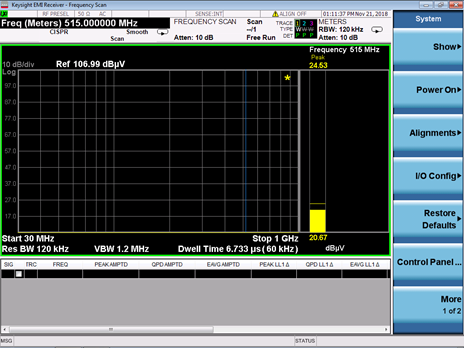

Qエミッション測定ソフトウェアにおいて、フロアノイズに段差が発生するときの確認項目

スペアナを用いて、いくつかの周波数レンジを設定して測定しているときは、アッテネーションの設定をご確認ください。Autoの場合、スペアナが適切なアッテネーションを決定して測定するので、周波数レンジごとに異なるアッテネーションで測定する可能性があります。

その結果、周波数レンジごとに異なったアッテネーションで測定した場合はフロアノイズに段差が発生したように見えることがあります。

このような場合は、アッテネーションをAutoではなく、10dBなどの固定値で測定を試していただけないでしょうか。

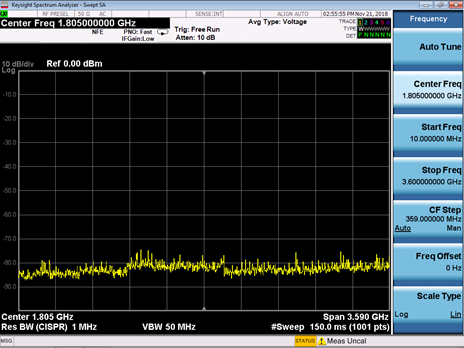

Qレシーバー機器のアライメント(Keysight N9038AなどXシリーズ)

EMIテストレシーバにエラーが表示される場合や、測定値がおかしいと感じた場合、機器の内部校正機能(Cal/Alignment)やセルフテスト機能を実行し、EMIテストレシーバに異常がないか確認することができます。

エラー例

画面下側に“Meas Uncal”のメッセージが表示される

画面下側に“Align Required”のメッセージが表示される

内部校正(Alignment)の操作手順

[System]ボタンを押します

画面右側に表示される<Alignment>ソフトキーを押します。

<Align Now>ソフトキーを押します。

<All>ソフトキーを押します。

Alignment完了後、[Preset]ボタンを押し、エラー表示が解消されているか確認してください。

Q[IM5/CS] 電流プローブを使用した電流値の計算方法

計算式

ソフトIM5/CSは以下の計算により電流値を表示します。

電流モニタレベル[dB(uA)] = レベル測定装置レベル[dBuV] - レベル測定系ファクタ[dB(Ω)]

レベル測定装置レベルは測定に使用しているスペクトラムアナライザまたはパワーメーターの読み値です。

レベル測定系ファクタは以下のように計算されます。

レベル測定系ファクタ[dB(Ω)] = 電流モニタ(プローブ)ファクタ[dB(Ω)] - ケーブルロス[dB] - アッテネータロス[dB]

電流モニタ(プローブ)ファクタ[dB(Ω)]は、電流プローブの校正証明書等にTransfer Impedance等の名称で記載されている値です。

計算例

例えば、ケーブルロス 1[dB]、アッテネータロス30[dB]、電流プローブファクタ10[dB(Ω)]の場合、

電流モニタ(プローブ)ファクタは、

10[dB(Ω)] - 1[dB] - 30[dB] = -21 [dB(Ω)]

となります。

このとき、レベル測定装置レベルが60[dB(uV)]であるとすると、電流モニタレベルは

60 - (-21) = 81 [dB(uA)]

となります。

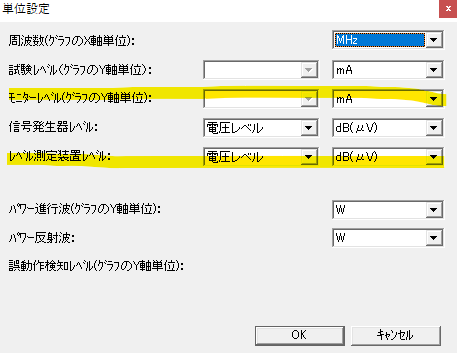

なお、電流モニタの単位[dB(uA)]や、レベル測定装置の単位[dBuV]は、ソフトウェアIM5/CSの設定より表示を変更することができます。

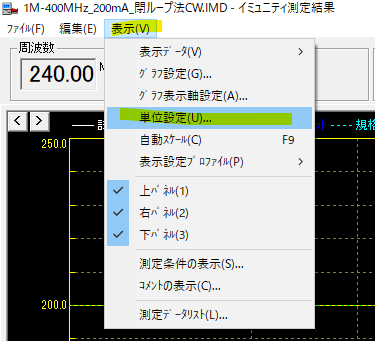

イミュニティ測定画面上部メニューの[表示]-[単位設定]を選択します。

単位設定画面にて表示を変更します。

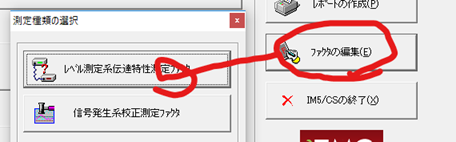

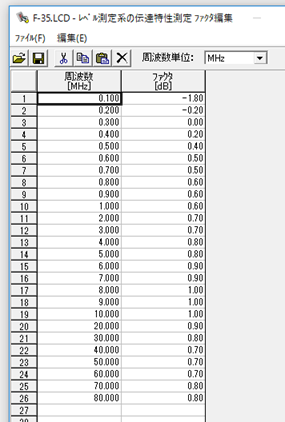

ソフトウェアでのレベル測定系ファクタ作成手順

上記のレベル測定系ファクタをソフトウェアIM5/CSにて作成する場合は以下の手順となります。

1. ケーブルロス、アッテネーターロスを、レベル測定系の伝達特性測定で測定します。

2. 校正証明書またはデータシートを参照し、電流モニタ(プローブ)ファクタを手入力します。

[ファクタの編集]-[レベル測定系伝達特性ファクタ]を選択します。

周波数毎にファクタを入力し、保存します。

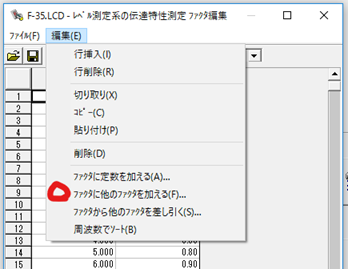

3. 上部メニューの[編集]-[ファクタに他のファクタを加える]を選択し、

レベル測定系の伝達特性測定結果と、手入力したプローブのファクタ値を加算します。

この加算したファクタが、電流モニタで使用するレベル測定系ファクタになります。

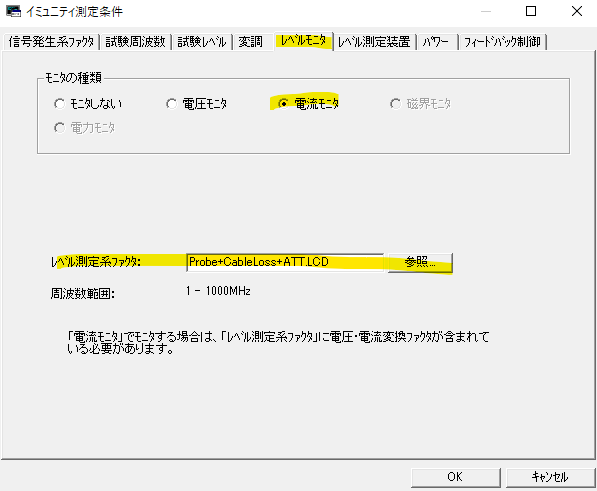

ソフトウェアでのレベル測定系ファクタ設定手順

- イミュニティ測定条件の[レベルモニタ]タブにて[電流モニタ]を選択します。

- レベル測定系ファクタに電流モニタで使用するレベル測定系ファクタを設定します。

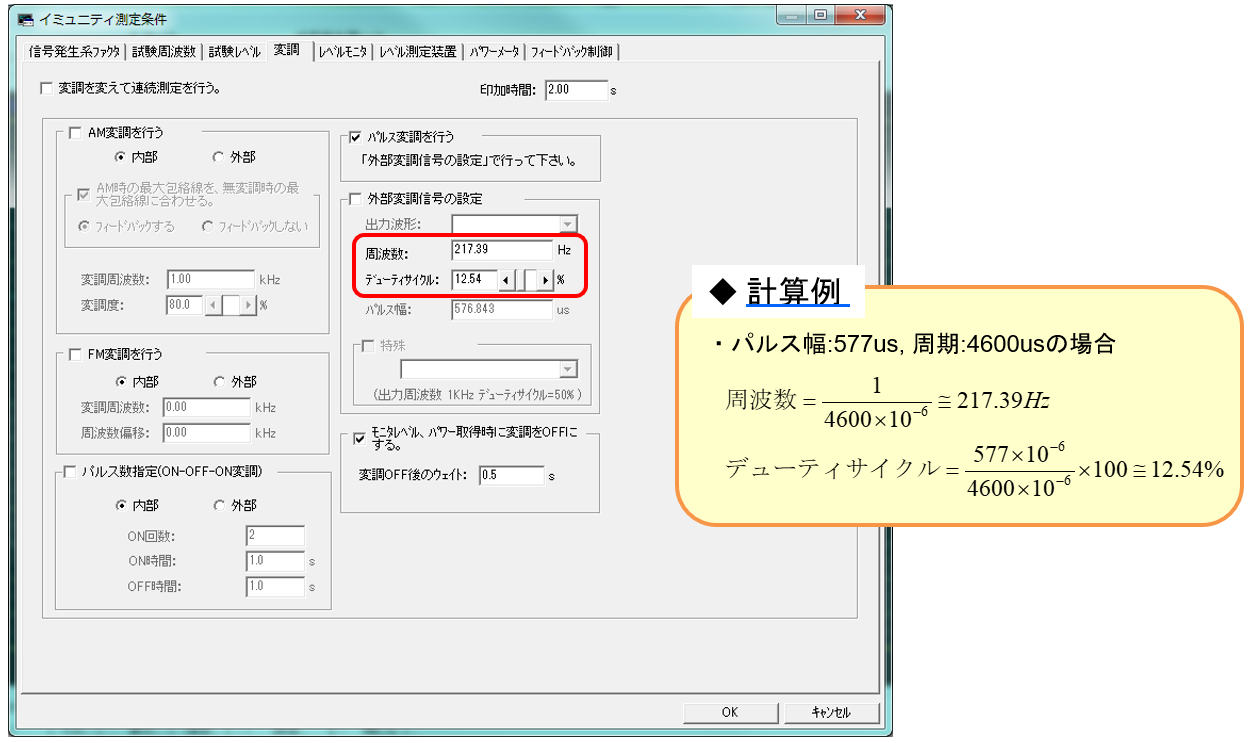

Q[IM5/CS] パルス変調を設定したい

以下の手順にて設定してください。

イミュニティ測定の条件編集画面を開いてください。

[変調]タブの[パルス変調を行う]にチェックを入れてください。

[外部変調信号の設定]の設定枠内にある周波数およびデューティサイクルに設定を入力してください。

計算例:

パルス幅577us, 周期4600usの場合は、繰り返し周波数が217.39Hz, デューティサイクルが12.54%となります。

なお、[外部変調信号の設定]のチェックボックスは空欄のままで結構です。

QEP5、EP7ソフトウェアの設定ファイル

ソフトウェアの動作のご質問をいただいた時に、ソフトウェアの動作設定を確認するため設定ファイルを東陽テクニカに送付していただくことがあります。その場合、以下のファイルを送付していただくようにお願いいたします。

例としてEP5/REソフトウェアの設定ファイルで説明させていただきます。EP5/CEなど他のソフトウェアの場合は、アプリケーション名を読み替えていただくようお願いいたします。

送付していただくファイルは「ToyoVI」フォルダーのファイルと、「各アプリケーション」のフォルダーの両方の送付をお願いします。

Windows 7以降の場合

Windows 10の場合、Windows左下のスタートメニューよりTOYO EMCソフトウェアグループを選択し、その中にある[データ フォルダー]を選択します。

Windows 7の場合、エクスプローラーの左のツリーより[ライブラリ]-[ドキュメント]-[パブリックのドキュメント]-[TOYO Corporation]を選択します。

エクスプローラーの右側で、[ToyoVI]フォルダーを選択します。マウスの右クリックを行い、表示されるメニューから[送る]-[圧縮(zip形式)フォルダー]を選択します。

ToyoVI.zipファイルが作成されるので、そのファイルを送付願います。

EP5REフォルダーに移動します。表示されるファイル群より、[Data]と[Report]フォルダー以外を選択します。(EP5REフォルダーにあるファイルすべてと、[Data]と[Report]以外のフォルダーすべてを選択してください)

その状態でマウスの右クリックを行い、表示されるメニューから[送る]-[圧縮(zip形式)フォルダー]を選択します。

Antenna.zipファイル(名前は変わることがあります)が作成されるので、そのファイルを送付願います。Dataフォルダーはサイズが大きく、社外秘のデータも数多くあると思われるので送付しないようにお願いいたします。EP5REフォルダーにあるファイルは(Data

フォルダー以外)すべて送付していただくようお願いいたします。

Windows XPの場合

エクスプローラーの左のツリーより[マイ コンピュータ]-[ローカル ディスク(C:)]-[Program Files]-[Common Files]を選択します。

エクスプローラーの右側で、[ToyoVI]フォルダーを選択します。マウスの右クリックを行い、表示されるメニューから[送る]-[圧縮(zip形式)フォルダー]を選択します。

ToyoVI.zipファイルが作成されるので、そのファイルを送付願います。

エクスプローラーの左のツリーより[マイ コンピュータ]-[ローカル ディスク(C:)]-[Program Files]-[EP5RE]を選択します。

表示されるファイル群より、[Data]と[Report]フォルダー以外を選択します。(EP5REフォルダーにあるファイルすべてと、[Data]と[Report]以外のフォルダーすべてを選択してください)

その状態でマウスの右クリックを行い、表示されるメニューから[送る]-[圧縮(zip形式)フォルダー]を選択します。

Antenna.zipファイル(名前は変わることがあります)が作成されるので、そのファイルを送付願います。DataとReportフォルダーはサイズが大きく、社外秘のデータも数多くあると思われるので送付しないようにお願いいたします。EP5REフォルダーにあるファイルは(DataとReportフォルダー以外)すべて送付していただくようお願いいたします。

Qレシーバー機器のアライメント(R&S ESR)

EMIテストレシーバにエラーが表示される場合や、測定値がおかしいと感じた場合、機器の内部校正機能(Cal/Alignment)やセルフテスト機能を実行し、EMIテストレシーバに異常がないか確認することができます。

エラー例

画面下側に“UNCAL”のメッセージが表示される。

内部校正(Alignment)の操作手順

[SETUP]ボタンを押します。

画面右側に表示される<Alignment>ソフトキーを押します。

画面右側に表示される<Self Alignment>ソフトキーを押します。

Alignment完了後、[PRESET]ボタンを押しエラー表示が解消されているか確認してください。

セルフテストの操作手順

[SETUP]ボタンを押します。

画面右側に表示される<More 1/2>ソフトキーを押します。

画面右側に表示される<Service>ソフトキーを押します。

画面右側に表示される<Selftest>ソフトキーを押します。完了後、エラー表示が解消されているか確認してください。

Selftest完了後、[PRESET]ボタンを押し、エラー表示が解消されているか確認してくだい。

Q[IM5/CS] BCI試験の4倍電力制限時に印加電力が目標値(校正パワーの4倍)を下回ります

以下の例にて説明します。

校正パワー(進行波)が5.07W(=37.1dBm)の場合、この4倍は20.28W(=43.1dBm)となります。この時、IM5/CSはパワー(進行波)を19.59W(=42.9dBm)等、校正パワー(進行波)の4倍を超えない値へ制御します。

もし、電力目標値が校正電力の4倍を必ず超えるように制御を変更されたい場合は当社サポートまでご連絡下さい。

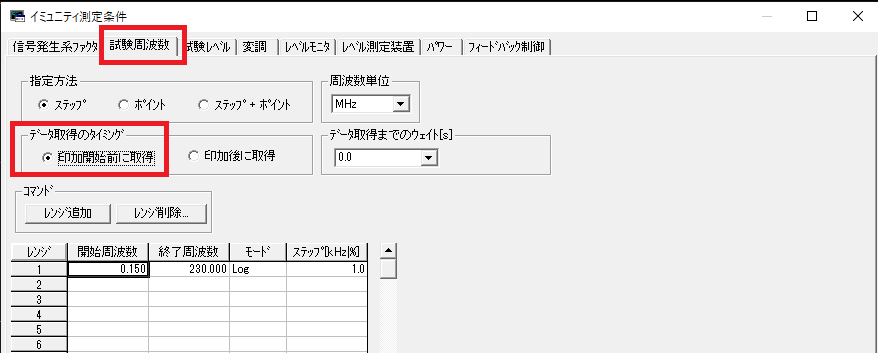

Q[IM5/CS] イミュニティ測定中に電流モニタの表示が”---”となってしまいます。どのようにすればよいでしょうか

[データ取得のタイミング]を[印加後に取得]にした場合、印可後すぐに周波数をステップするので、前の周波数データをクリアするためにあえて”---"表示にしています。

Qスペクトラムアナライザ機器のアライメント(Keysight N9320B)

■内部校正(Alignment)の操作手順

Alignmentは、以下のように実行してください。

・電源を入れて、30分以上暖機する

・BNCケーブルを製品正面のCAL OUTとRF INに接続する

・Preset/system -> Alignment -> Align -> All(Ext Cable)を押下する

Alignment終了後、校正用信号が出力されたままの場合、下記手順にて校正用信号をOFFにして下さい。

・Preset/system -> Alignment -> Align -> CAL OUT OFF

Alignment用のBNCケーブル及びBNC(f)-N(m)アダプタは製品の付属品に含まれております。

QESRP型EMIレシーバーを使用して、タイムドメインスキャンを行うときにタイムアウトエラーとなる

EMIレシーバーのスキャン測定時間に対して、ソフトウェアでのモニター時間が短いことが原因です。

以下のどちらかの設定へ変更してください。

1. スキャン測定のモニター時間を、EMIレシーバーのスキャン測定が1回以上終了する時間に設定する

2. スキャン測定をスイープ回数で設定する

- [スキャン測定]-[詳細設定]を選択

- 表示される[レシーバー詳細設定]画面でスキャン測定時間設定方法を[スイープ回数]へと変更

なお、ESRP型EMIテストレシーバーのタイムドメインスキャン測定時間は、以下の条件で約2分(*)です。

条件:周波数範囲150kHzから30MHz, Dwell time 1秒, IFBW 9kHz, QP&CAV検波

(*)製品の製造時期、ファームウェア、搭載オプションにより異なる場合があります。

Q[IM5/CS] クランプ注入時に電流監視を行い、規定以上の電流が流れないようにする設定はどのようにすればよいでしょうか

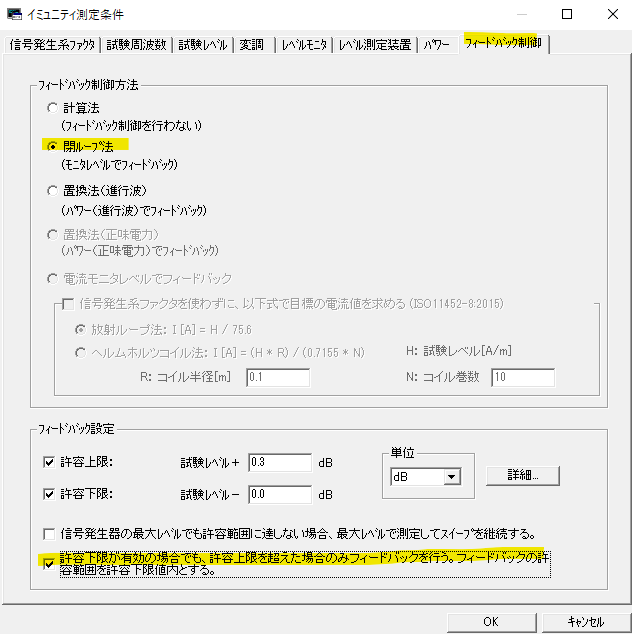

この要求に沿って試験される場合、[イミュニティ測定条件]の[フィードバック制御]タブにて、以下の設定をお願いします。

- [フィードバック制御方法]で[閉ループ法(モニタレベルでフィードバック)]を選択

- [フィードバック設定]で[許容下限が有効の場合でも、許容上限を超えた場合のみフィードバックを行う。フィードバックの許容範囲を許容下限値内とする]にチェックを入れる

上記設定を有効にした場合、各周波数での試験時、最初に印加したときの電流モニタ測定値が許容上限値を超えた場合のみ、電流モニタ測定値が許容上限値と許容下限値の間になるようにフィードバックします。最初に印加したときの電流モニタ測定値が許容上限以下なら、そのまま試験を行います。

また、本設定での試験時には、電流プローブを使用する必要があります。電流プローブを使用した場合のIM5/CSの条件設定方法については、イミュニティソフトウェア(IM5、VI5)に関するFAQのうち、[IM5/CSにて電流プローブを使用した電流値の計算方法]を参照して設定をお願いします。

なお、上記設定は、IM5/CS Ver.8.01.110以降のバージョンをご使用の場合について記載しております。これ以前のバージョンをご使用の場合は東陽テクニカEMC自動測定システムお客様サポート(Emc-support@toyo.co.jp)までご連絡をお願いいたします。