FAQ検索結果

検索キーワード:

QRFパワーアンプの使用方法

MILMEGA社製80RF1000シリーズ

<<注意:RFパワーアンプを使用する前に、RF INPUTに信号が入力されていないこと、RF OUTPUTにアンテナなどのトランスデューサーが接続されていることを確認してください。>>

起動方法

リアパネルの“MAINS SWITCH”をONにします。

フロントパネルの“STANDBY”ボタンを押します

フロントパネルの“ON”ボタンを押します。

<<注意:電源投入直後は内部の温度変化によりゲインが安定しないため、20~30分間ヒートランを実施してください。ヒートランの際はRF INPUTに信号を入力して実施してください。>>

終了方法

フロントパネルの“STANDBY”ボタンを押します

フロントパネルの“POWER SAVE”ボタンを押します

リアパネルの“MAINS SWITCH”をOFFにします。

MILMEGA社製ASシリーズ

<<注意:RFパワーアンプを使用する前に、RF INPUTに信号が入力されていないこと、RF OUTPUTにアンテナなどのトランスデューサーが接続されていることを確認してください。>>

起動方法

下図5番が電源ボタンになります。この電源ボタンをONにします。

フロントパネルのLINEの“ON”ボタンを押します

フロントパネルのRFの“ON”ボタンを押します

<<注意:電源投入直後は内部の温度変化によりゲインが安定しないため、20~30分間ヒートランを実施してください。ヒートランの際はRF INPUTに信号を入力して実施してください。>>

終了方法

フロントパネルのRFの“STANDBY”ボタンを押します

フロントパネルのLINEの“STANDBY”ボタンを押します

下図5番が電源ボタンになります。この電源ボタンをOFFにします。

Ametek社製CBAシリーズ(末尾が“B”のモデル)

<<注意:RFパワーアンプを使用する前に、RF INPUTに信号が入力されていないこと、RF OUTPUTにアンテナなどのトランスデューサーが接続されていることを確認してください。>>

起動方法

フロントパネルの“AC POWER”をONにします。

ディスプレイ内の“GAIN”が100%になるように“△▽”ボタンで設定します

ディスプレイ内の“STBY OPRT”ボタンを押します。ボタンが緑色に点灯し、STATUSがOPERATEに変わることを確認します。

<<注意:電源投入直後は内部の温度変化によりゲインが安定しないため、20~30分間ヒートランを実施してください。ヒートランの際はRF INPUTに信号を入力して実施してください。>>

終了方法

ディスプレイ内の“STBY OPRT”ボタンを押します。ボタンが消灯し、STATUSがSTANDBYに変わることを確認します。

フロントパネルの“AC POWER”をOFFにします。

Ametek社製CBAシリーズ(末尾が“D”のモデル)

<<注意:RFパワーアンプを使用する前に、RF INPUTに信号が入力されていないこと、RF OUTPUTにアンテナなどのトランスデューサーが接続されていることを確認してください。>>

・起動方法

フロントパネルの電源ボタンを"I"に倒し、起動します。

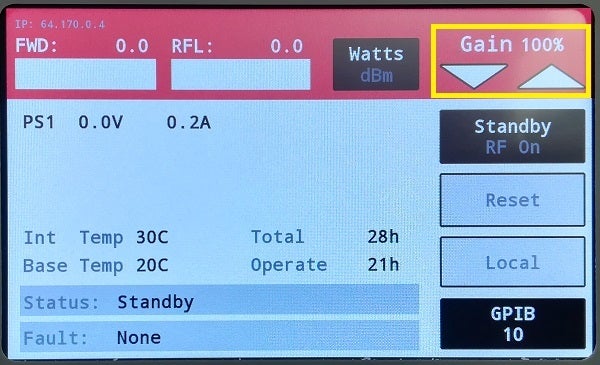

ディスプレイ内の“GAIN”が100%になるように“△▽”ボタンで設定します

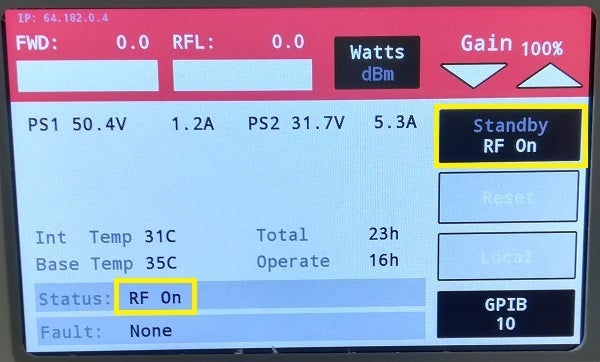

ディスプレイ内の“Standby/RF ON”ボタンを押します。RF Onの表示が白色に変わり、Standbyの表示が灰色に変わること、StatusがRF ONに変わることを確認します。

<<注意:電源投入直後は内部の温度変化によりゲインが安定しないため、20~30分間ヒートランを実施してください。ヒートランの際はRF INPUTに信号を入力して実施してください。>>

・終了方法

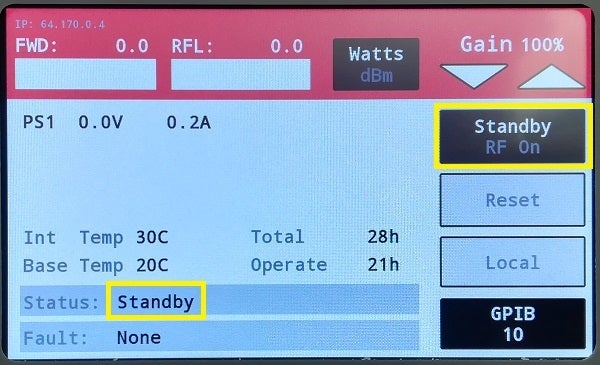

ディスプレイ内の“Standby/RF ON”ボタンを押します。Standbyの表示が白色に変わり、RF Onの表示が灰色に変わること、StatusがStandbyに変わることを確認します。

フロントパネルの電源ボタンを"O"に倒し、終了します。

QAV検波とCISPR AV検波の違いは何でしょうか

CISPR AV検波は2002年のCISPR16-1-1 Amendment2で規定された検波です。アナログレシーバのメータの針のレスポンスを現在のデジタルレシーバでも模擬するように、時定数が規定されています。

時定数が規定されたことにより、低い繰返しのノイズを測定する場合に従来のAV検波と比較するとCISPR AV検波の測定結果の方が高くなります。急峻なインパルスが来ても一定の遅れで立ち上がり、一定の遅れをもって小さくなります。そのためQP検波器と同様1回の評価時間が長くなるのです。

さらにEMCエンジニアがAverage測定している場合であっても常にメーターが最大に振れたときの値を記録することを考慮し、メーターの針が揺れるような変動のあるノイズについては、一定の時間Dwell time内の最大値を表示するようにしています。ここが、従来のAverage検波器と大きく異なるところです。

CISPR 16-2-3 (Ed.4) Annex C Figure C.1には、繰り返し周波数に対して、PK, CISPR AVおよび従来のAV検波の結果の違いが示されています。5Hz以下の繰り返し周波数において、CISPR AV検波の方が従来のAV検波よりも大きな値を示し、繰り返し周波数1Hzの場合にBand B(150kHz-30MHz)で最大7.4dB、Band C・D(30MHz-1000MHz)で最大11.3dBほどレベルが異なります。

このため、CISPR-AverageとAverage検波器では、原理的に、メーターの持つ時定数によりレベルの指示が安定するノイズについては、レベル差がありません。

一方でメーターの針が揺れ動く、例えば繰り返し周波数がおよそ10Hzより小さいインパルスの場合にレベル差が生じ、メーターの揺れが最大に振れる値を示すCISPR-Averageが高い値を表示します。

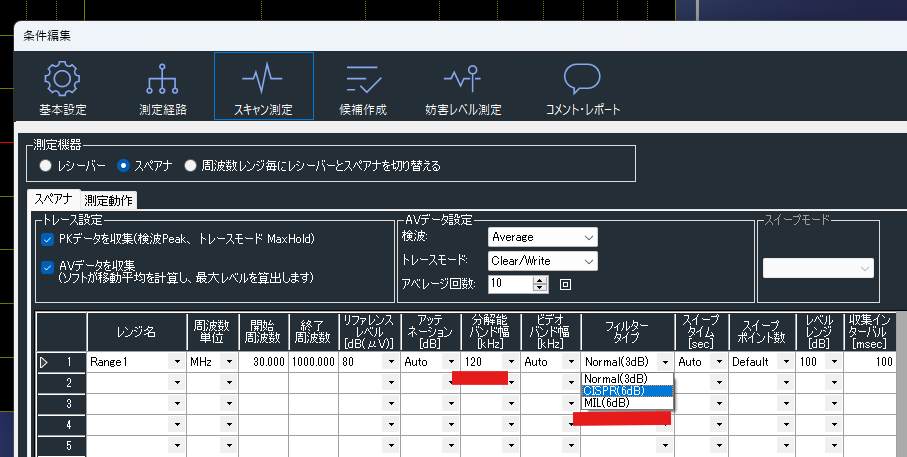

Qスペクトラムアナライザー、レシーバーのフィルタータイプ

以下のように使用します。

■スペクトラムアナライザー

フィルタータイプによって選択可能なRBWが切り替わります。使用されている機器のスペックをご確認ください。

一般的に、Normal(3dB)を選択されたときは1,3,5ステップ、1kHz, 3kHz, 5kHz, 10kHz, 30kHz, 50kHz, 100kHz,,,の使用が可能です。

CISPR(6dB)を選択されたときはCISPRで規定された0.2kHz, 9kHz, 120kHz, 1000kHzの使用が可能です。

MILフィルターで使用可能なRBWについては機器の使用をご確認ください。

■EMIレシーバー

通常、CISPR(6dB)を選択し、IFバンド幅0.2kHz, 9kHz, 120kHz, 1000kHzを使用します。

測定される規格によってMILフィルターが要求されているときは、MILをご選択ください。

QCISPR14-1の不連続雑音(クリック)測定に対応していますか。

レシーバー製造メーカー各社が提供している測定機能をご利用ください。

(*1) オプションが必要となります。

(*2) [Click Rate Analyzerソフトウェアにて4-Channelが設定できない]のFAQも合わせてご参照ください。

Q以下のアンテナはCISPR 16-1-4: 2010規格の4.5.5 Cross-polar response of antennaの要求を満足していますか?

- VULP9118A型をはじめとするログペリオディックアンテナVULPシリーズ

- VULB9168型をはじめとするトライログアンテナVULBシリーズ

- USLP9143B型ログペリオディックアンテナ

- VHA9103B型バラン + BBA9106型バイコニカルエレメント

- VHBB9124型バラン + BBA9106型バイコニカルエレメント

QKeysight N9048B PXE EMI test receiverの画面上に[Characterize Noise Floor required]と表示されます

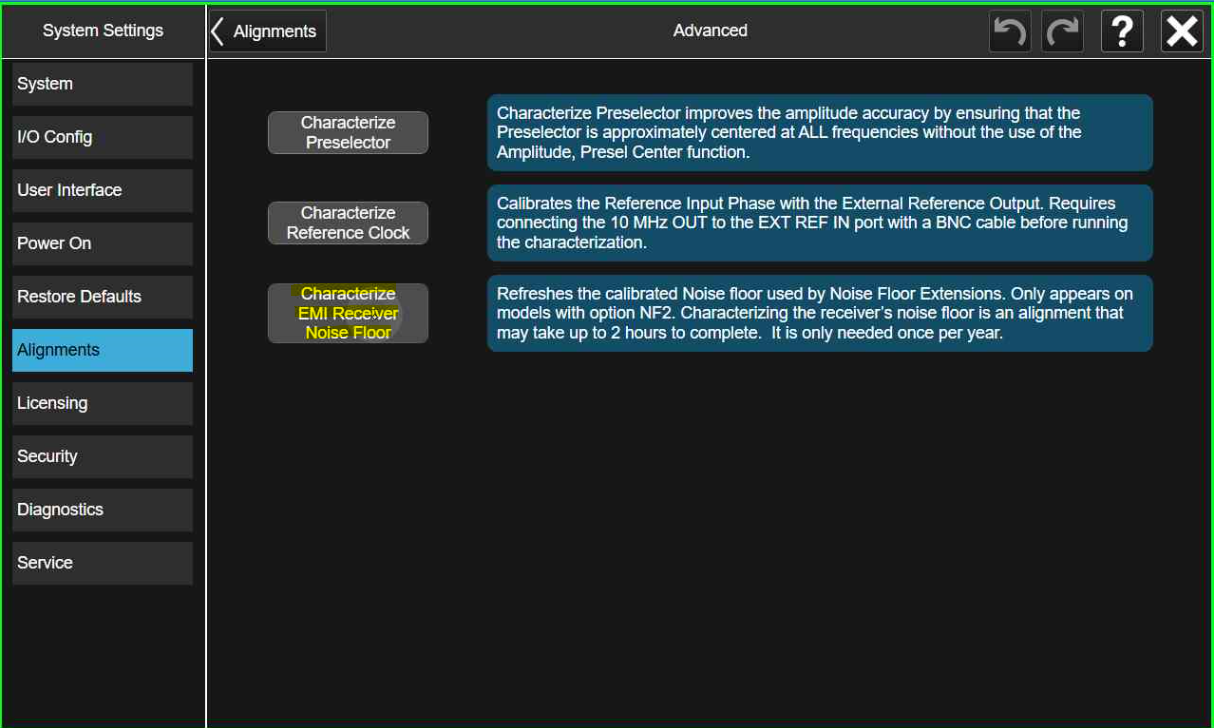

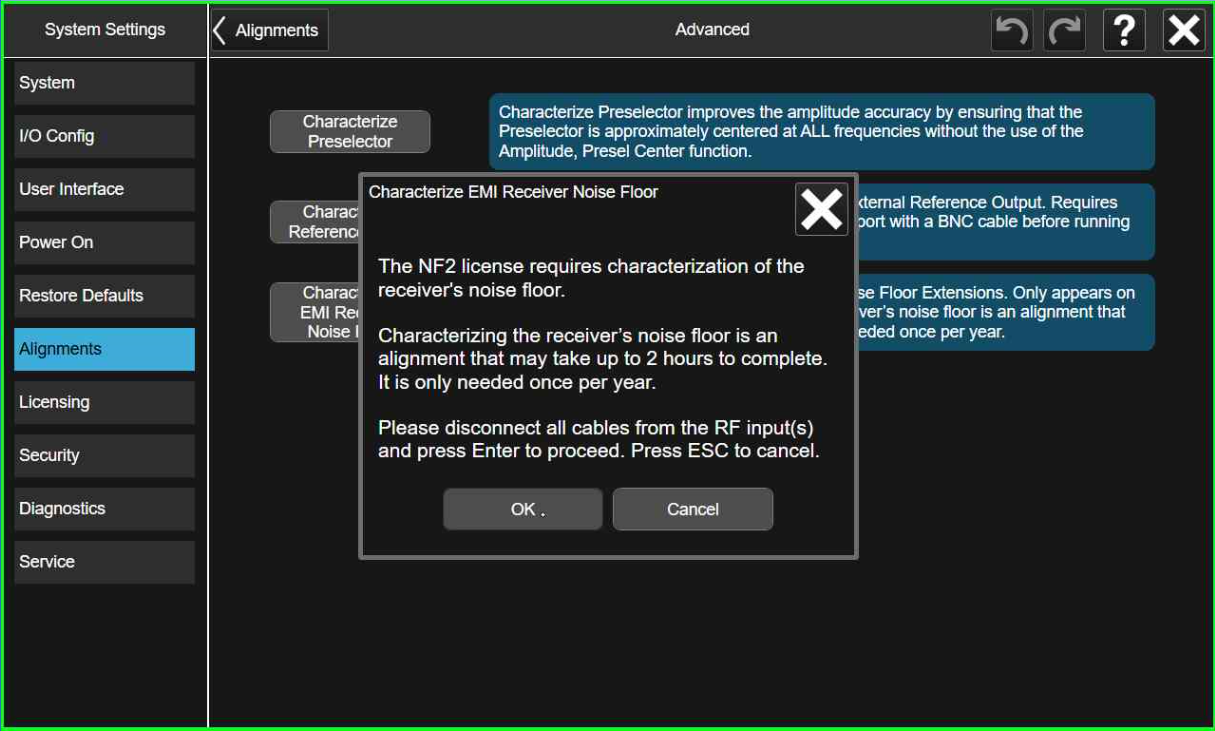

以下の手順にて調整を実行して下さい。調整は約2時間かかります。ご注意下さい。

手順

画面右上の歯車アイコンをタップします。

[Alignments] - [Advanced] - [Characterize EMI Receiver Noise Floor]の順にタップします。

RF Inputポートからケーブルを抜くこと、及び、Alignmentに約2時間かかる旨のメッセージが表示されます。

問題がなければ[OK]をタップして調整を実行して下さい。

QN9048B(PXE)のタッチ位置がずれる

N9048B(PXE)を外部ディスプレイに接続して使用している場合、外部ディスプレイの解像度によってはタッチ位置がずれます。

タッチ操作をする場合は外部ディスプレイを接続しないか、外部マウスによる操作をご検討ください。

QR&S ESWをGPIB制御していると、管面に“-410 Query interrupted”というメッセージが表示されます

この設定をOFFにすることにより、表示されなくなります。これはGPIB制御でRemoteモードになると表示されますが、測定に影響を与えるものではありません。

<Display Remote Errors設定画面>

QR&S社製 ESU型 EMIレシーバーで3.6GHz以上を設定できない

以下の手順で内蔵プリアンプをOFFに設定することで3.6GHz以上も設定できます。

1. [AMPT]ハードキーを押す

2. ソフトキーにて[PREAMP OFF]を選択

QClick Rate Analyzerソフトウェアにて4-Channelが設定できない

R&S製ESR型EMIテストレシーバー(ESR-B50オプション搭載)やESW型EMIテストレシーバーをご使用頂いた場合、4-Channelのクリック同時測定が可能です。

ただし、Click Rate Analyzerをレシーバーのリモート制御用PCにインストールし、GPIB接続にてレシーバーと接続して使用した際には、不安定な動作を示して4-Channelが設定できないことがまれに報告されています。

Click Rate Analyzerをレシーバー本体にインストールして使用するか、リモート制御用PCにインストールして使用する場合はLAN接続を利用して頂くようお願いします。

Q[EPX] KEYSIGHT N9048Bを使用したREAL TIME SCAN-TDS測定のメリット

Real Time Scan-TDSを使用した測定では、1つの周波数の測定について常に測定を行い、測定ギャップがないことが特徴であり、この機能のメリットです。また、測定中のノイズの振る舞いを常時確認でき、測定後に全周波数それぞれのノイズの時間的変化が確認できます。

30-1000MHzなど特定の周波数範囲を測定する場合、Real Time Scan-TDSでも一定のモニター時間経過後に次の周波数範囲を測定するので、Frequency Scan-TDSとほぼ同じ測定手順となります。しかし最終結果だけを表示するFrequency Scan-TDSと異なりReal Time Scan Scan-TDSは、測定中のノイズの振る舞いを常時確認できるのが特徴です。測定後に全周波数の時間的変化がEPXで確認できるのもReal Time Scan-TDSだけです。

ただ周波数をステップする際、N9048Bへの設定や大量データをPCに取り込む時間がありますので、GHz帯のように周波数のステップ回数が多いとデータ取り込み時間のため測定時間が長くなります。従ってGHzにおいて測定時間を最小にしたい場合は、N9048自身が周波数ステップを管理して最終結果だけをPCに取り込むFrequency Scan-TDSがお勧めです。

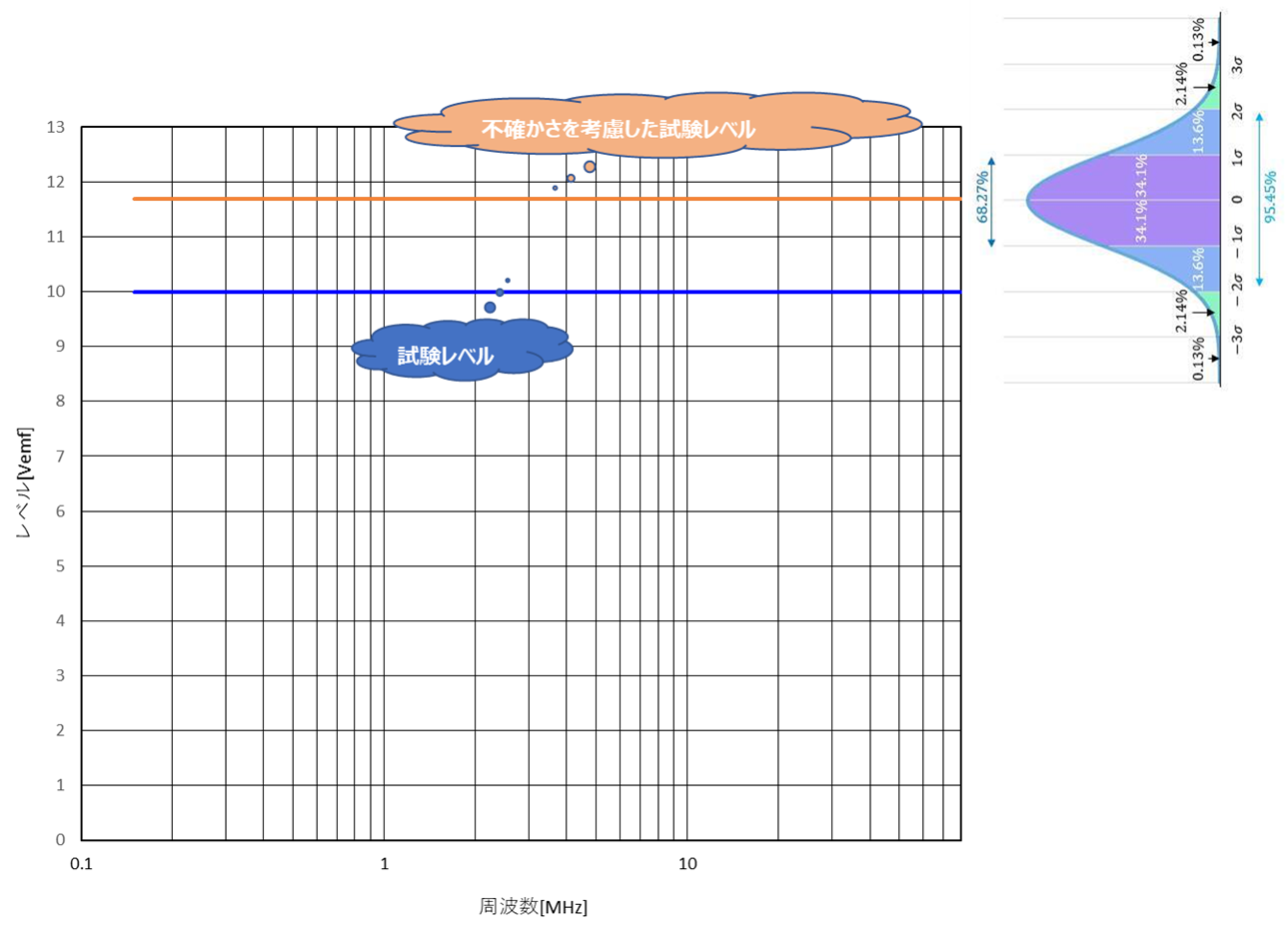

Qイミュニティ試験での不確かさを考慮した試験レベルについて

しかし、イミュニティ試験は規格要求レベルをそのまま試験レベルとしています。

イミュニティ試験でも不確かさを考慮して試験レベルを設定した方が良いですか?

A. イミュニティ試験レベルにも「ばらつき(不確かさ)」が生じます。

ご使用のRFパワーアンプの性能にもよりますが、不確かさを含め試験レベルを設定することをお勧めします。

お勧めする理由について、伝導イミュニティ試験を例に挙げて説明します。

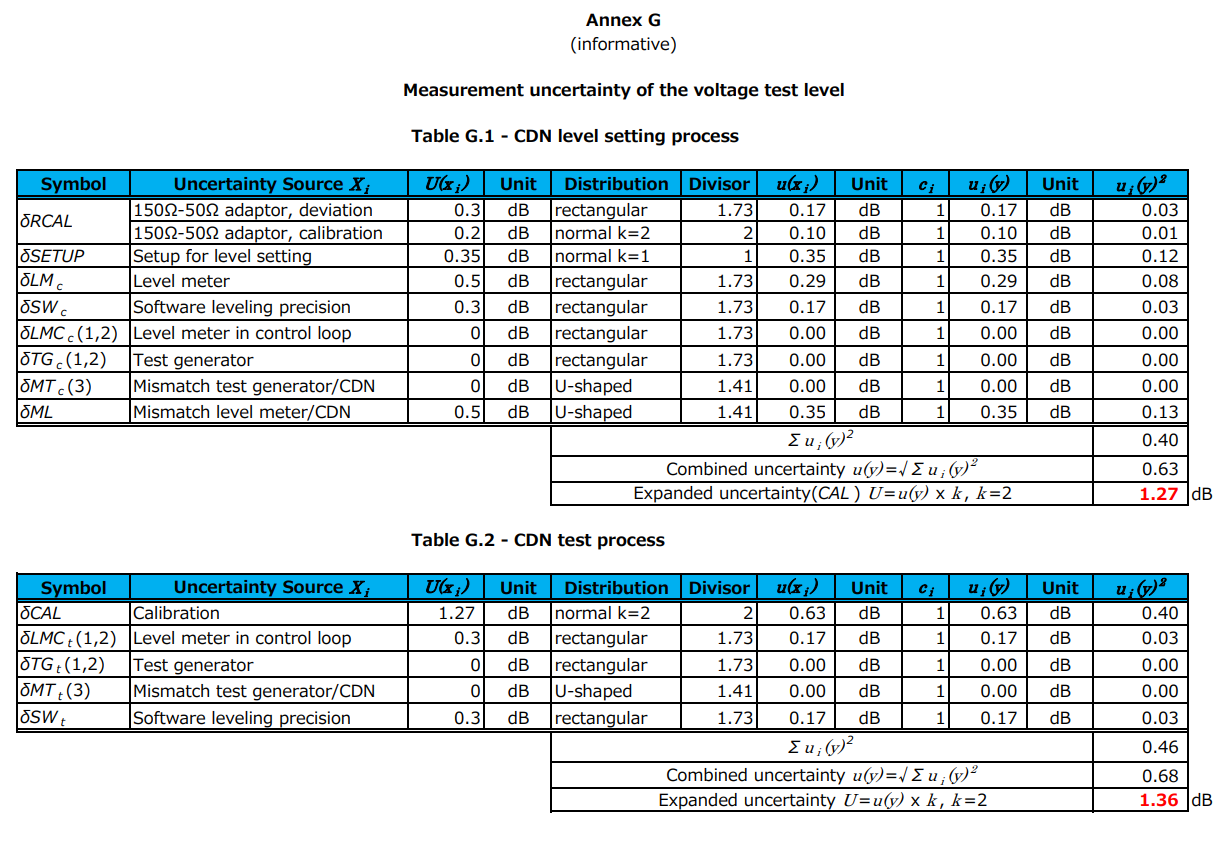

IEC61000-4-6:2013の「Annex G」には “Measurement uncertainty of the voltage test level” として、いくつかの不確かさ算出例が示されています。

(CDNを使用したイミュニティ試験を抜粋しました)

これらを参考に、お持ちの試験システムが持つ試験レベルの不確かさを算出します。

資料にはCDNを使用したイミュニティ試験の不確かさが「±1.36dB (k=2)」と算出されています。

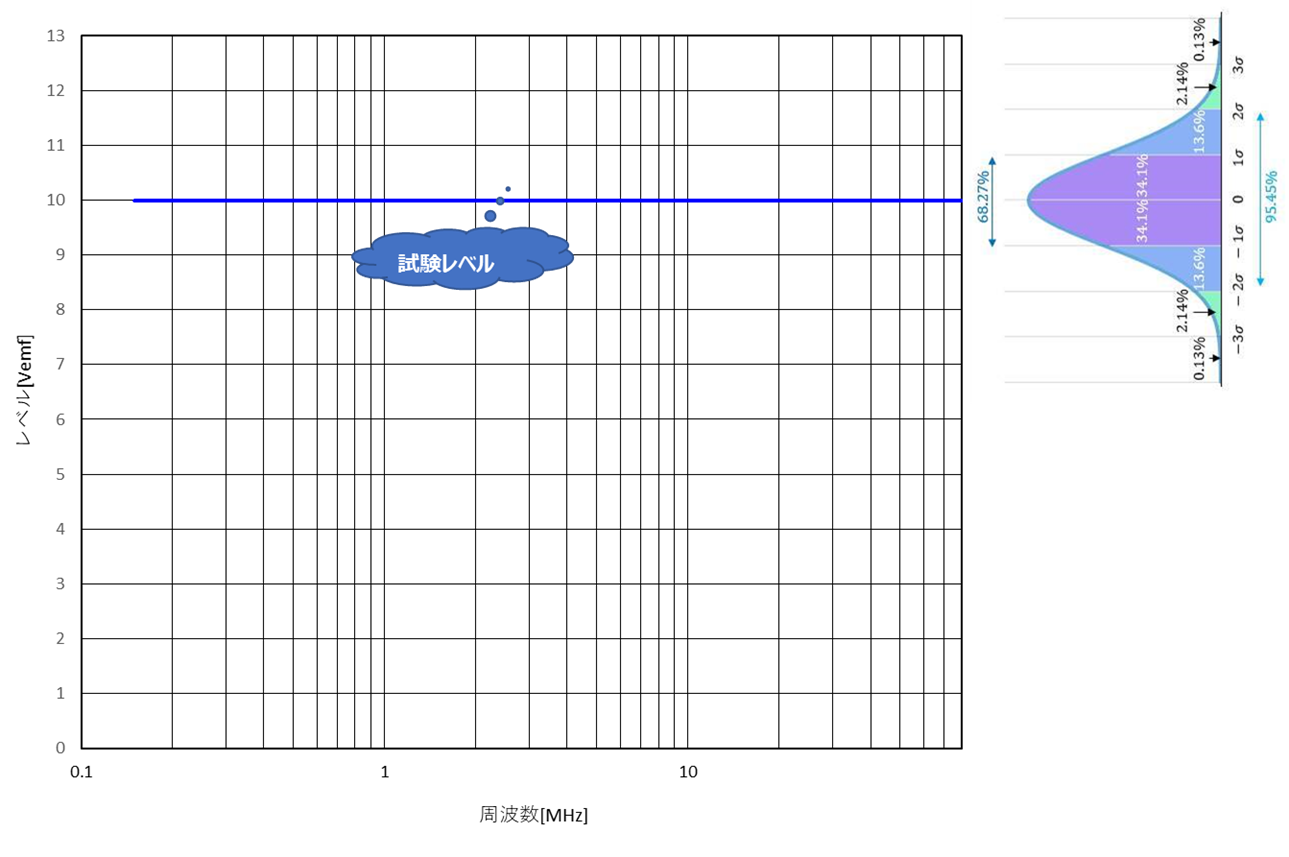

下のグラフは、試験レベルの不確かさが1.36dBのとき、10Vemfの試験レベルは右側の正規分布曲線のような確率分布になることを表現しています。

このことから、50%の確率で設定した試験レベルより、実際の印加レベルが低くなることがわかります。

次のグラフは規格要求レベルよりも不確かさ分、試験レベルを高く設定した場合を示しています。

10Vemfの規格要求であれば、不確かさ1.36dB高い11.7Vemfの試験レベルに設定します。

不確かさを考慮した試験レベルの約97.7%の信頼区間で試験することができ、規格要求レベルを下回って印加することが少なくなります。

このように算出された不確かさを考慮して試験レベルを設定することで、より信頼性の高いイミュニティ試験を行うことができます。

Qレシーバースキャン測定時の、測定時間の考え方

・Dwell Timeを短めにし(1スキャン1秒ぐらい)、モニター時間(たとえば10秒間)内で何回もスイープして測定してMaxHoldの最大値を結果とする

・1回のスキャンで10秒かかるように、Dwell Timeを長めに設定する

について、どちらを選択するかの考え方について説明します。

なお、これはレシーバースキャンを実行したときに一度にすべての周波数範囲を測定できずに周波数をステップして測定する場合の考え方です。ご使用されるEMIレシーバーでレシーバースキャン(タイムドメインスキャン)で一度に測定できるFFT帯域幅をご確認ください。

(例えば、Keysight N9048B PXEでは、Accelerated time domain scanでは最大350MHz、Accelerated機能をOFFにしたTime domain scanでは最大59MHzのFFT帯域幅があります)

このような場合は基本的に1スイープをお勧めします。1スイープの場合はDwell time/measuring timeが一つの周波数のモニター時間ということが明らかなので見逃す可能性があるノイズがはっきりします。例えば10秒のDwell timeを設定した場合、10秒以内の間欠ノイズは確実に捉えます。モニター時間にすると1つの周波数のモニター時間がトータル10秒だとしても常時その周波数を見ているわけではないのでタイミングによっては取りこぼす可能性が生じます。偶然に頼る部分が生じるわけです。

1スイープの場合で気を付けなければいけない点は、開始周波数付近と終了周波数付近で測定時間の差が生じることに留意することです。この時間差によって今測定しているEUTのノイズの取りこぼしが発生する可能性があるかどうかを事前に確認することが大切です。また当然ですがDwell time以内に発生しないノイズは見逃してしまうのでEUTの出すノイズの発生タイミングを把握しDwell timeを十分な値にする必要があります。

QKeysight N9048B PXE EMI test receiverにACコードを接続すると自動起動します

製品仕様の動作です。故障ではありませんので安心してご使用下さい。

BIOSの自動パワーオン機能 (Restore AC Power Loss)を利用して外部電源が供給された際に電源が自動的に入るように設定されています。

ただし、製品出荷時期によっては、本設定が適用されていない個体があります。留意下さい。

Qレシーバースキャン測定において、AVERAGE検波とCISPR-AVERAGE検波のどちらを選択したほうがよいでしょうか

CISPR-AverageとAverageの違いに関しては、FAQの[TIPS、使い方のコツ]-[ ハードウェアに関するFAQ]内にある[EMIテストレシーバのAV検波とCISPR AV検波の違いは何でしょうか]の項目をご参照ください。

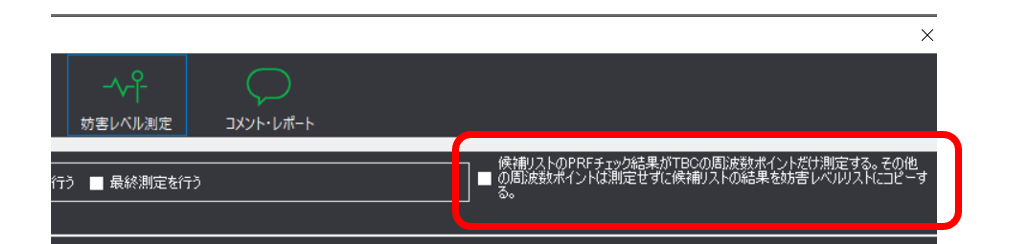

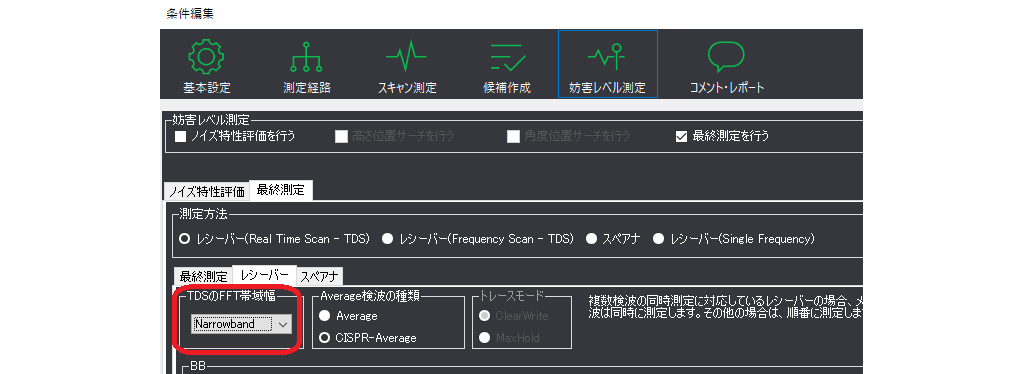

Q[EPX] PRFチェック結果がTBCの候補のみを自動的にNarrowbandで再測定するための設定

以下2つの設定を済ませた測定条件にて、連続測定(スキャン測定→候補作成→妨害レベル測定)を行って頂くことで、PRFチェック結果に応じて必要な候補のみをNarrowbandで再測定することが可能です。

1. 測定条件内の[妨害レベル測定]内の下記項目にチェックを入れて下さい。

- 候補リストのPRFチェック結果がTBCの周波数ポイントだけ測定する。その他の周波数ポイントは測定せずに候補リストの結果を妨害レベルリストにコピーする。

2. [妨害レベル測定]の[最終測定]タブ内[レシーバー]タブの[TDSのFFT帯域幅]をNarrowbandへ設定して下さい。

Q[EPX] PKとQP測定結果が同じレベルなのに、PRFチェックがTBCとなります

「該当のQPレベルを測定した時点で、PKレベルがいくつだったのか」でPRFチェックを判定しますが、MaxHoldトレースの結果からは、時間的にどこでQP及びPKの各レベルが測定されたものか分からないためです。

最終的に記録したMaxHoldレベルが同じでも、時間的には違うタイミングで測定された可能性があるため、PRFチェック結果はTBCと考えます。

PRFチェックを有効にするためには、以下のいずれかの設定をご利用下さい。

A. [スキャン測定]-[測定方法]にて、レシーバー(Real Time Scan - TDS)を選択する

B. [スキャン測定]-[測定方法]にて、レシーバー(Frequency Scan - TDS)を選択し、トレースモードでClearWriteを選択する

Q[EPX] レシーバースキャン測定において、WIDEBAND / NARROWBANDの使い分け方

N9048B PXEの測定においてNarrowbandを選択して測定を行うとFFT帯域幅は最大59MHzになりますがCISPR規格に無条件に完全適合します。

Widebandを選択するとFFT帯域幅は最大350MHzとなり、高速またはモニター時間を十分な値にして測定できますが、特殊なパルスを除いてCISPR規格に適合する(※)という条件付きになります。ただ、この特殊なパルスは、ほとんどの電子機器からは出力されません。出力されたとしても許容値に十分なマージンを持つことが多いのです。

測定時間が何倍も速いWidebandを安心して使っていただくためにEMI評価ソフトウェアEPXはどのノイズも特殊なパルスかどうかを自動で判定する機能がついています。これにより仮に特殊なパルスが存在したとしても自動でNarrowband に切り替えそのノイズだけ再測定します。

特殊なパルスかどうかの見分け方は簡単でPK値とQP値のレベル差を確認してください。30MHz以上の場合は、その差が21dB以下ならばCISPRに完全適合した値ということができます。

※CISPR16-1-1 5.2.2 Variation with repetition frequency (relative calibration)になります。

これは数百pSecのパルス幅を持つ特殊なインパルスの繰り返し周波数を変化させてそのQP検波器の応答を規定しているのですが、繰り返し周波数が数HzになるとPK検波器は高い値を示すものの、QP検波器はほとんど反応しなくなり、両方を正しく示さなければいけないEMIレシーバーにとって相当広いダイナミックレンジを必要とします。

従来のレシーバーは広い帯域を一度に測定する必要がなかったので良かったのですが、350MHzなど広い帯域を一度に測定する場合は、数Hzの特殊インパルスを測定する時だけはダイナミックレンジが不足し、QP検波の場合にノイズフロアにうずもれてしまい、実際より少し高い値を表示します。

ただ、実際のエミッション測定ではこのような特殊なノイズを発生するEUTは極めてまれで、CISPR規格も300MHz以上の測定では、このダイナミックレンジが不足するような繰り返し周波数のパルス応答の要求は規定ではなくなっています。またこれはQP検波だけ適用されます。

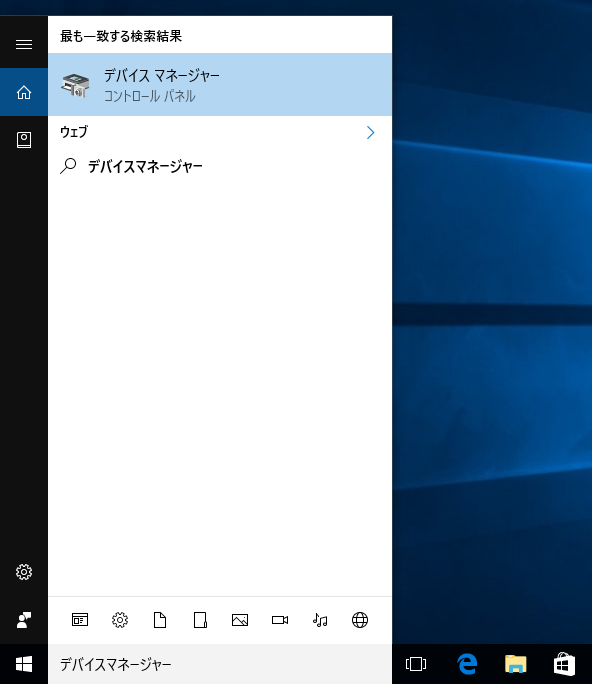

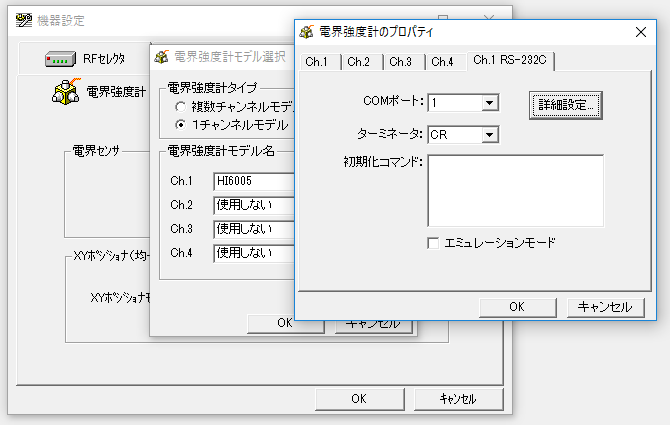

Qシリアルポート(COMポート)の設定方法

電界センサーなどで使用される、シリアルポート(COMポート、RS-232Cポート)の設定方法です。

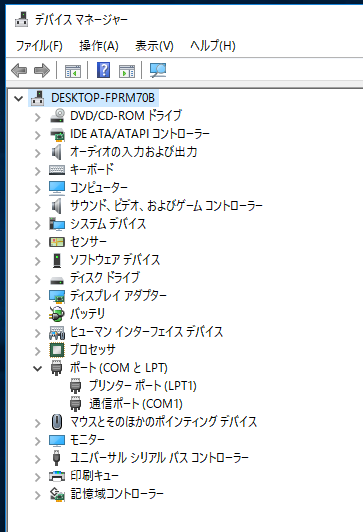

まず、デバイスマネージャーで、OSで認識されているシリアルポートを確認します。

Windows 10の場合

Windows 10の質問の入力箇所(下図画面の一番下、Windowsアイコンの右側。コルタナの質問入力箇所)に、「デバイスマネージャー」と入力し、検索されたコントロールパネルのデバイスマネージャーを起動します。

デバイスマネージャーで、[ポート(COMとLPT)]を検索し、使用するCOMポートを確認します。COM1、COM2、、、などと表示されています。USB-RS232Cコンバーターなどを使用されていて、どのCOMポートが該当するかわからないときは、一度抜いてどのCOMポートが消えるかで確認してください。

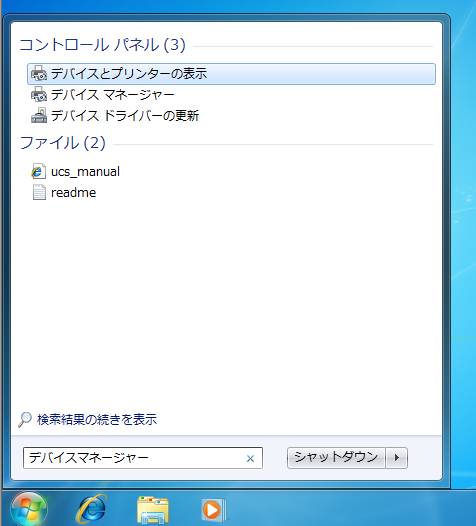

Windows 7の場合

Windows 7のスタートメニューを開き、下部の[プログラムとファイルの検索に、「デバイスマネージャー」と入力し、検索されたコントロールパネルのデバイスマネージャーを起動します。

COMポートの確認方法は、Windows 10と同様です。

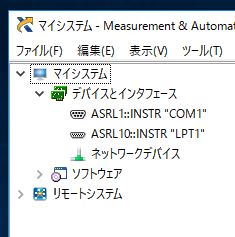

Ver.7以降のイミュニティソフトウェア

NI-MAXソフトウェアで、COMポートがどのように認識されているか、先ず確認します。

ASRLの右側の数値を通信ポートの番号として設定します。(ASRL4と表示されている場合、ソフトウェアにはCOM4として設定します)

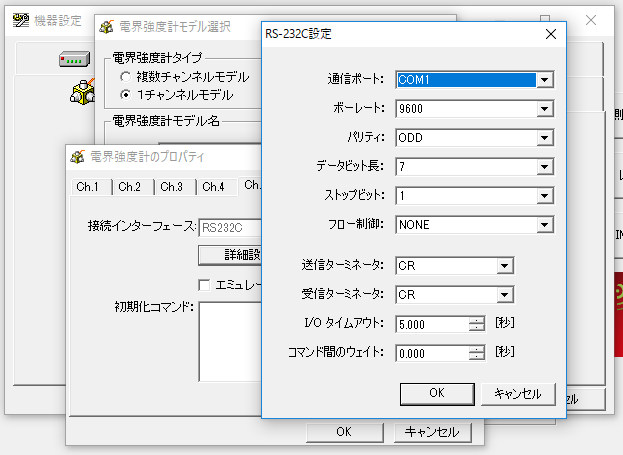

Ver.7以前のイミュニティソフトウェア

機器設定のCOMポートに、デバイスマネージャーで確認したCOMポート番号をそのまま設定します。

Qソフトウェアにおける、テンプレートファイル、測定条件ファイルの使い分けについて

テンプレートファイル、測定条件ファイルは、どちらもソフトウェアの設定を保存し、必要に応じて復元可能なファイルです。

それぞれのファイルについて使い分けていただくことで、よりソフトウェアを便利に使用していただけます。

測定条件ファイル

測定条件ファイルは、ソフトウェアの測定条件を記録しているファイルになります。

具体的に測定条件ファイルは、ソフトウェアのメニューの[条件]メニュー以下の設定を保存しています。

測定条件ファイルを読み込むことにより、上記の[条件]メニュー以下の内容が読み込まれた測定条件ファイルの内容に更新されます。

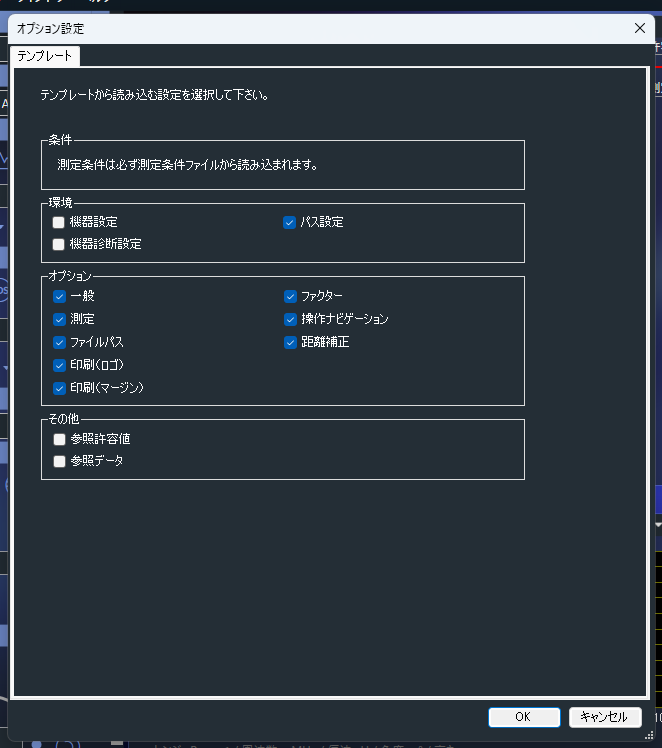

テンプレートファイル

テンプレートファイルはソフトウェアの測定条件以外の設定を保存したファイルです。主に[環境]メニュー以下の設定を保存、読み込む時に使用します。

また、テンプレートファイルを保存するときに、現在選択されている測定条件ファイルのファイル名も保存します。テンプレートファイルに測定条件ファイル名が含まれているとき、テンプレートファイルを読み込むと、続いてテンプレートファイルに記録されている測定条件ファイルも読み込みます。

テンプレートファイルで読み込む項目は、設定により変更可能です。たとえば、ES10/REでは[ツール]-[テンプレート]メニューから選択が可能です。この画面でチェックされた項目のみ、テンプレートファイルから読み込まれます。

テンプレートファイルでは測定機器が変更できるので、例えばES10/RE(放射エミッション測定ソフトウェア)において、MHz帯とGHz帯とで、アンテナ、スペアナなどを切り替えて測定するときに使用すると便利です。