FAQ検索結果

検索キーワード:

QEPX/ES10 ソフトウェアにおける、測定済みデータのアンテナファクター、経路ファクターの変更方法

EPX/ES10 ソフトウェアにおいて、測定後にアンテナファクター、経路ファクターを変更することが可能です。

通常は、[環境]-[パス設定]などのメニューよりファクターを設定しますが、これらのファクターは「これから測定を行うときに使用するファクター」を設定する箇所になります。

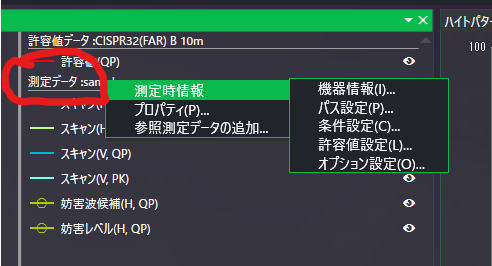

EPX/ES10の場合は、スペクトラムグラフ右側の測定データファイル名を選択し、マウスの右クリックを行います。(コンテキストメニューを表示させます)

ここから[パス設定]、[アンテナ設定]を選択することにより、測定データ内の経路ファクター、アンテナファクターを変更することが可能です。

変更した後、ファクター再計算の確認メッセージが表示されます。このメッセージの後、測定データ内のファクターが、変更されたファクターで再計算されます。

(候補リスト、妨害レベルリストについてはファクターが更新され、レベル、マージン等も再計算され更新されます)

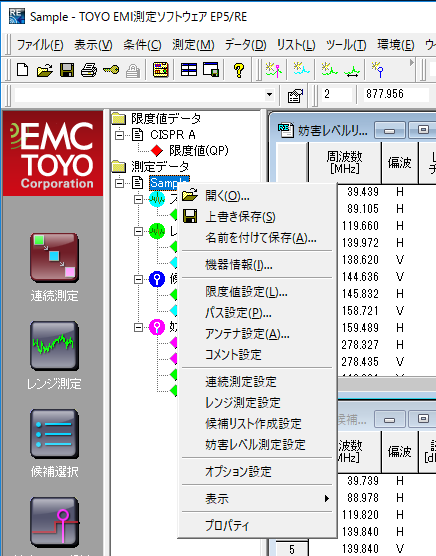

EP5,EP7,EP9の測定済みデータのファクターを変更するときは、測定データを読み込み、データツリーのファイル名をマウスの右クリックを行います。(コンテキストメニューを表示させます)

Q最終測定の際にQP検波とAV検波を同時取得することはできますか

複数検波の同時取得に対応したソフトウェア

- EP5/RE, EP5/CE

- EP7/RE, EP7/CE

- EP9/CE, EP9/VE

- ES10

- EPX

EP5/ME及びEP5/RFPでは、複数検波の同時取得には対応しておりません。

複数検波の同時取得に対応したEMIレシーバーのモデルの例

- Keysight Technologies社製N9038A型, N9048B型

- Rohde & Schwarz社製ESCI型, ESU型, ESR型, ESW型

設定方法

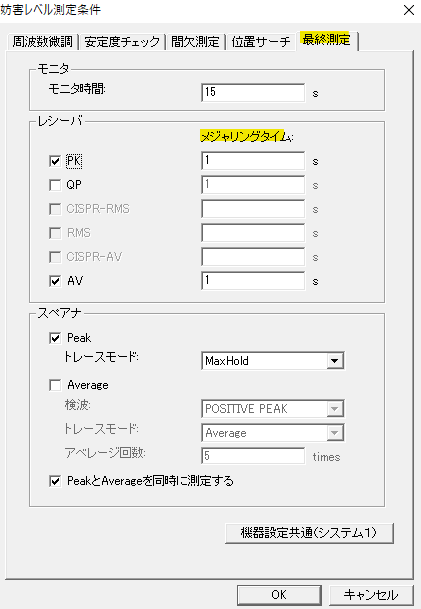

EP5/RE

- 上部メニューの[条件] - [妨害レベル測定設定]を選択

- [妨害レベル測定条件]ウィンドウの[最終測定]タブにて同時取得したい検波を選択し、メジャリングタイムを同じ値に設定

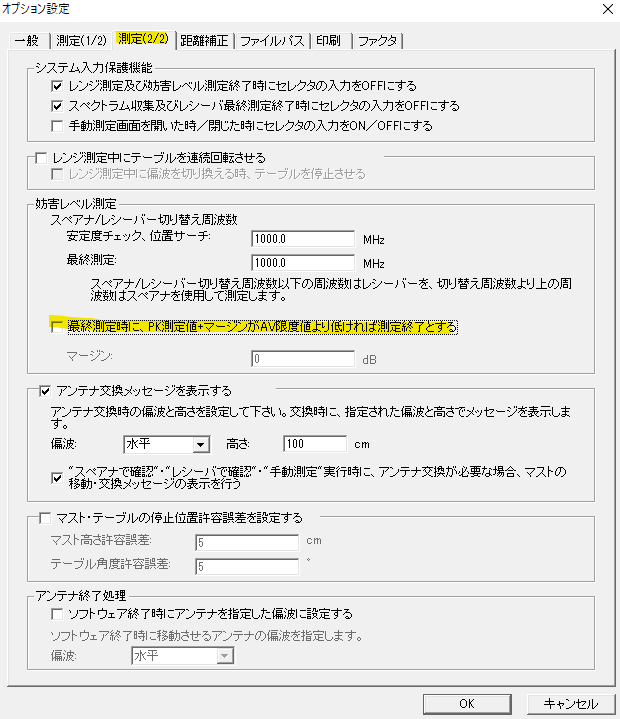

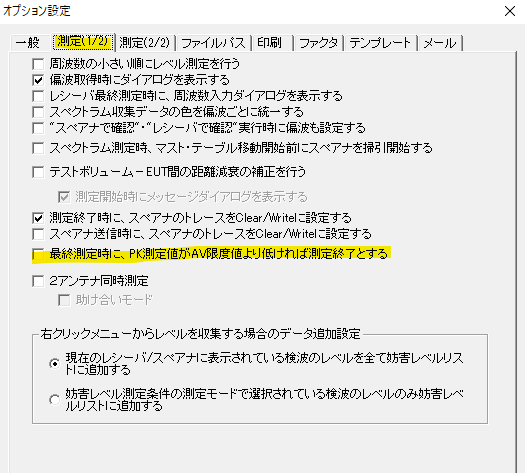

- 上部メニューの[ツール] – [オプション]を選択して表示される[オプション設定]ウィンドウの[測定]タブにある[最終測定時に、PK測定値+マージンがAV限度値より低ければ測定終了とする]の設定をOFF

(本設定がONの場合は、PK検波とAV検波を同時に測定しません。この場合、まずEMIレシーバーのPK検波のみで測定し、PK検波の測定結果+マージンよりAV限度値の方が低ければ、残りの検波を測定するシーケンスになります。)

EP5/CE

- 上部メニューの[条件] - [妨害レベル測定設定]を選択

- [妨害レベル測定条件]ウィンドウの[最終測定]タブにて同時取得したい検波のメジャリングタイムを同じ値に設定

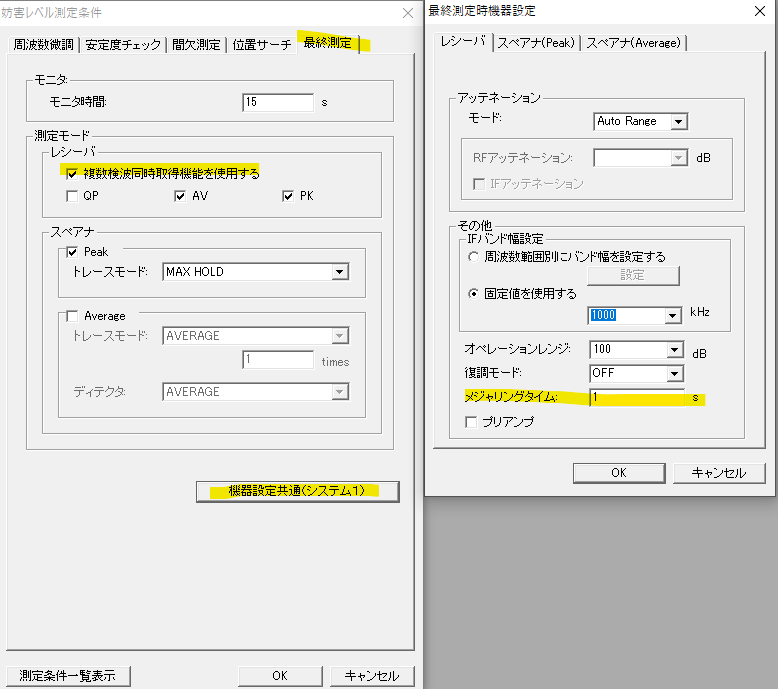

EP7/RE

- 上部メニューの[条件] - [妨害レベル測定条件]を選択

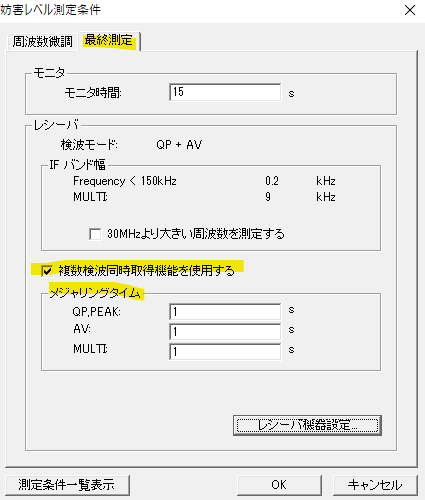

- [妨害レベル測定条件]ウィンドウの[最終測定]タブの[複数検波同時取得機能を使用する]にチェック(このとき、メジャリングタイムは全ての検波で同じ値に設定されます)

- メイン画面の[管理者ツール] – [オプション設定]を選択

表示される[オプション設定]ウィンドウの[測定(1/2)]タブの[最終測定時に、PK測定値がAV限度値より低ければ測定終了とする]の設定をOFF

EP7/CE

- 上部メニューの[条件] - [妨害レベル測定条件]を選択

- [妨害レベル測定条件]ウィンドウの[最終測定]タブの[複数検波同時取得機能を使用する]にチェック

- 同時取得したい検波のメジャリングタイムを同じ値に設定

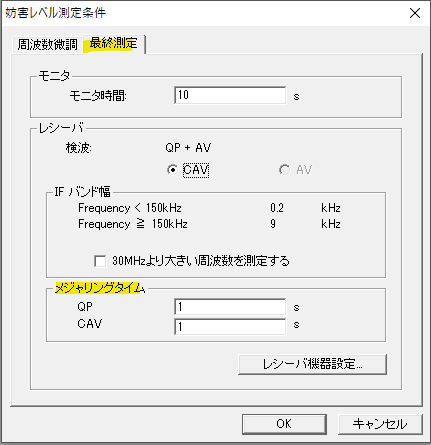

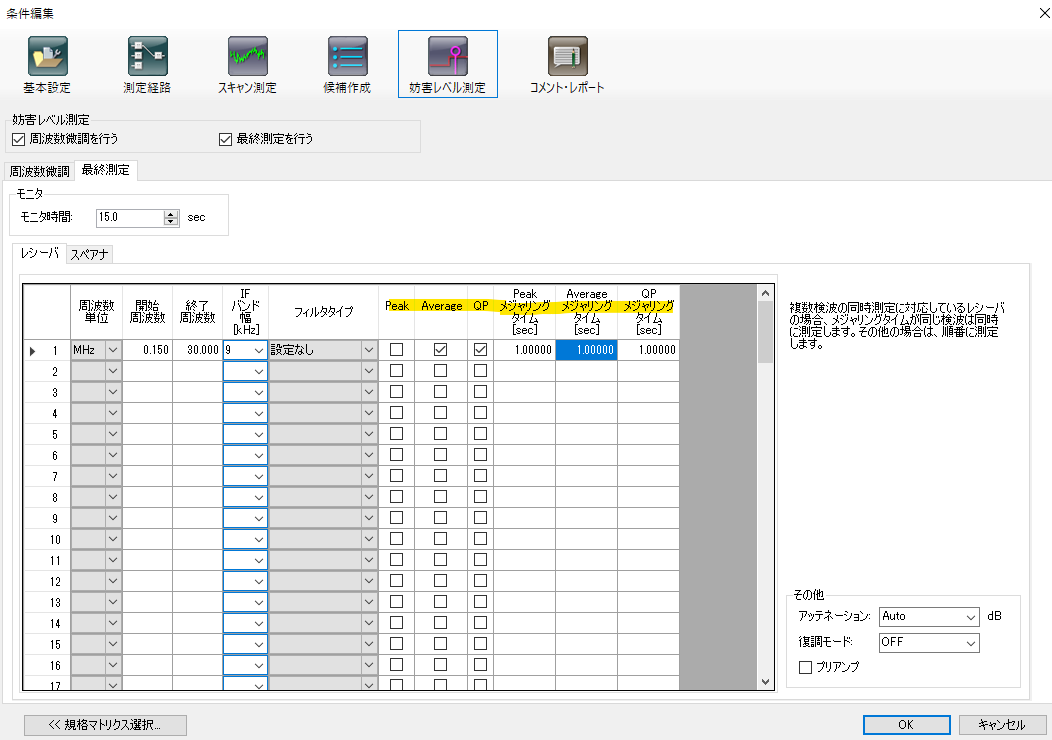

EP9/CE, EP9/VE

- 上部メニューの[条件] - [条件編集]を選択

- [条件編集]ウィンドウの[妨害レベル測定]項目内の[最終測定]タブの[レシーバー]タブにて、同時取得したい検波を選択肢、メジャリングタイムを同じ値に設定

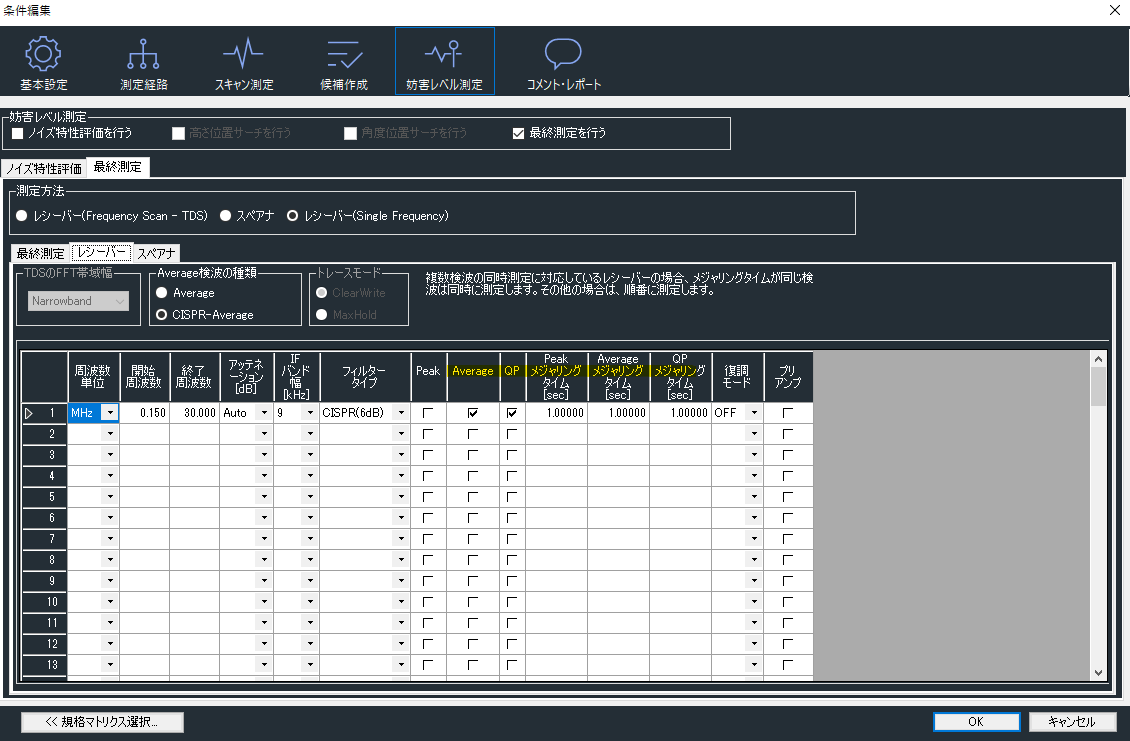

ES10, EPX

- 上部メニューの[条件] - [条件編集]を選択

- [条件編集]ウィンドウの[妨害レベル測定]項目内の[最終測定]タブの[レシーバー]タブにて、同時取得したい検波を選択肢、メジャリングタイムを同じ値に設定

上記設定後にも、複数検波の同時取得ができない場合、東陽テクニカEMC自動測定システムお客様サポート(Emc-support@toyo.co.jp)までご連絡下さい。

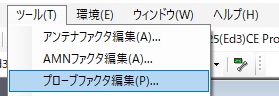

Q電流プローブの校正データの単位が[dB(Ω)]となっていますが、ソフトウェアへどの様に入力すればよろしいでしょうか

計算例

一般的に、電流値は以下の式で計算されます。読み値は測定に使用しているスペクトラムアナライザまたはEMIレシーバーの読み値です。

エミッションソフトウェア(EP5, EP7, EP9, ES10及びEPX)は以下の計算によりレベルを表示します。

よって、校正データの単位がdB[(Ω)]ならば符号を逆転して[dB(1/Ω)]単位で入力して下さい。

例:

1MHzにおける校正データが13.0[dB (Ω)]の場合、ソフトウェアには-13.0[dB(1/Ω)]と入力

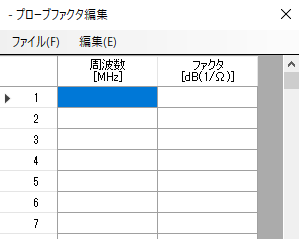

ソフトウェアでの入力方法

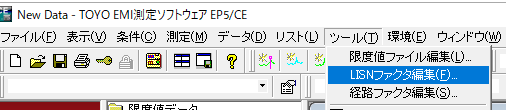

EP5/CE

1. 上部メニューの[ツール] - [プローブファクター編集]を選択

2. 表示されるLISNファクタ編集ウィンドウ右列の[Probe]列へファクタを入力

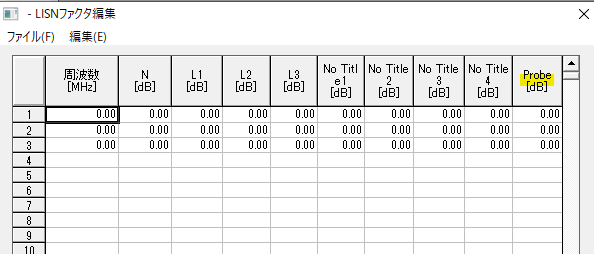

EP7/CE

- メイン画面の[管理者ツール] – [編集] – [LISN/ISNファクタ]を選択

- 表示されるLISN/ISNファクタ編集ウィンドウ右列の[Probe]列へファクタを入力

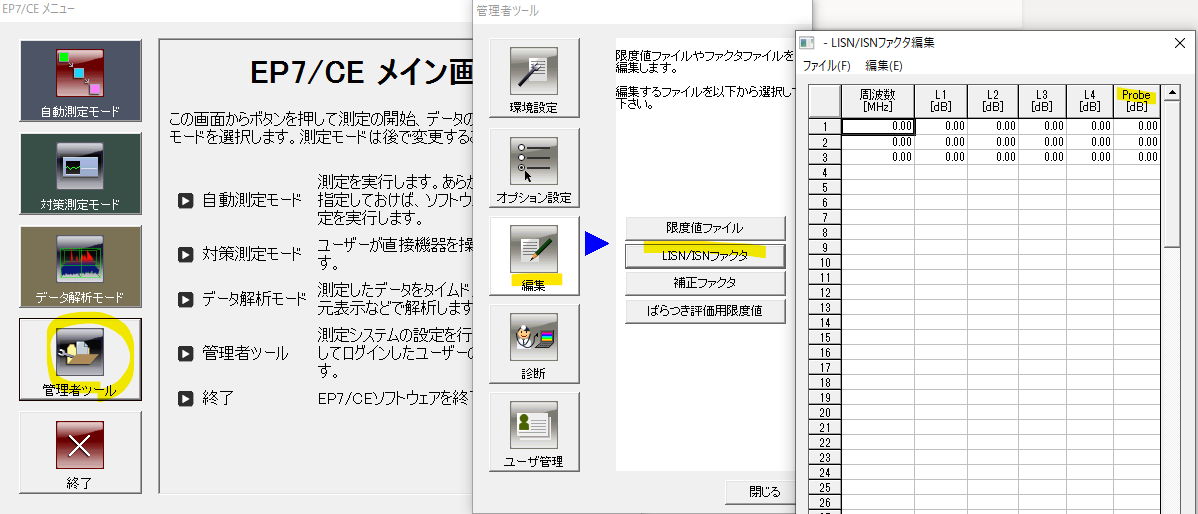

EP9

- 上部メニューの[ツール] – [プローブファクタ編集]を選択

- 表示されるプローブファクタ編集ウィンドウへファクタを入力

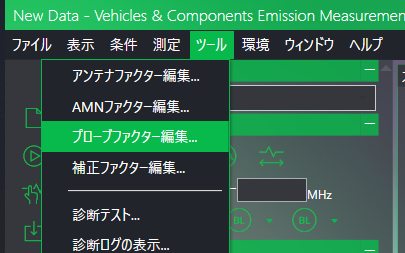

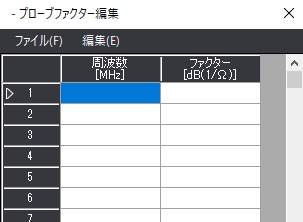

ES10及びEPX

- 上部メニューの[ツール] – [プローブファクター編集]を選択

- 表示されるプローブファクター編集ウィンドウへファクタを入力

QCISPR25試験で使用する場合、3301C型ロッドアンテナのエレメント長さは1mで良いでしょうか

CISPR25試験ではロッドアンテナのエレメント長は1mとなっておりますので、ETS社製3301C型アクティブロッドアンテナに付属する3つのアンテナエレメントのうち、短い(40mm)エレメントは接続せず、2つのエレメントのみを接続してご使用ください。

なお、MIL-STD-461などの試験の場合、3つのエレメント全てを接続して長さ1.04mのエレメントとしてご使用ください。

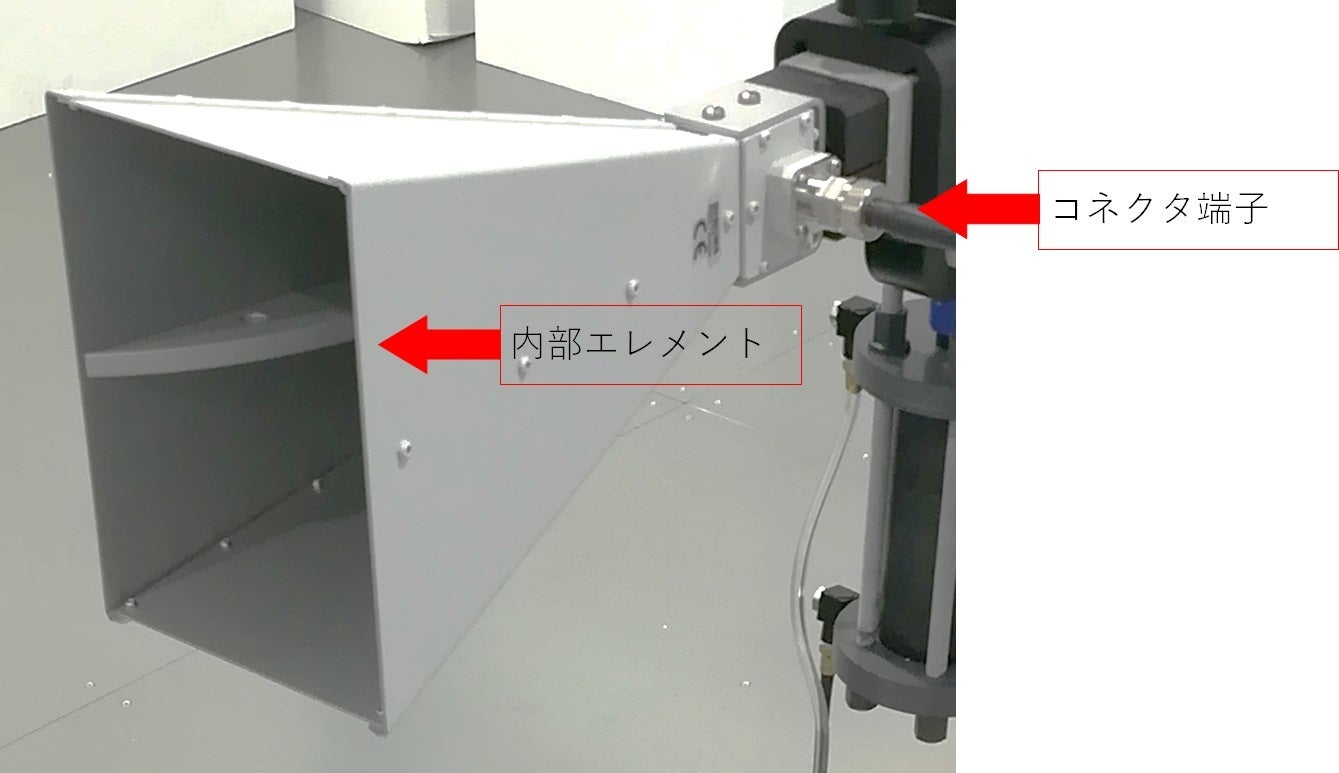

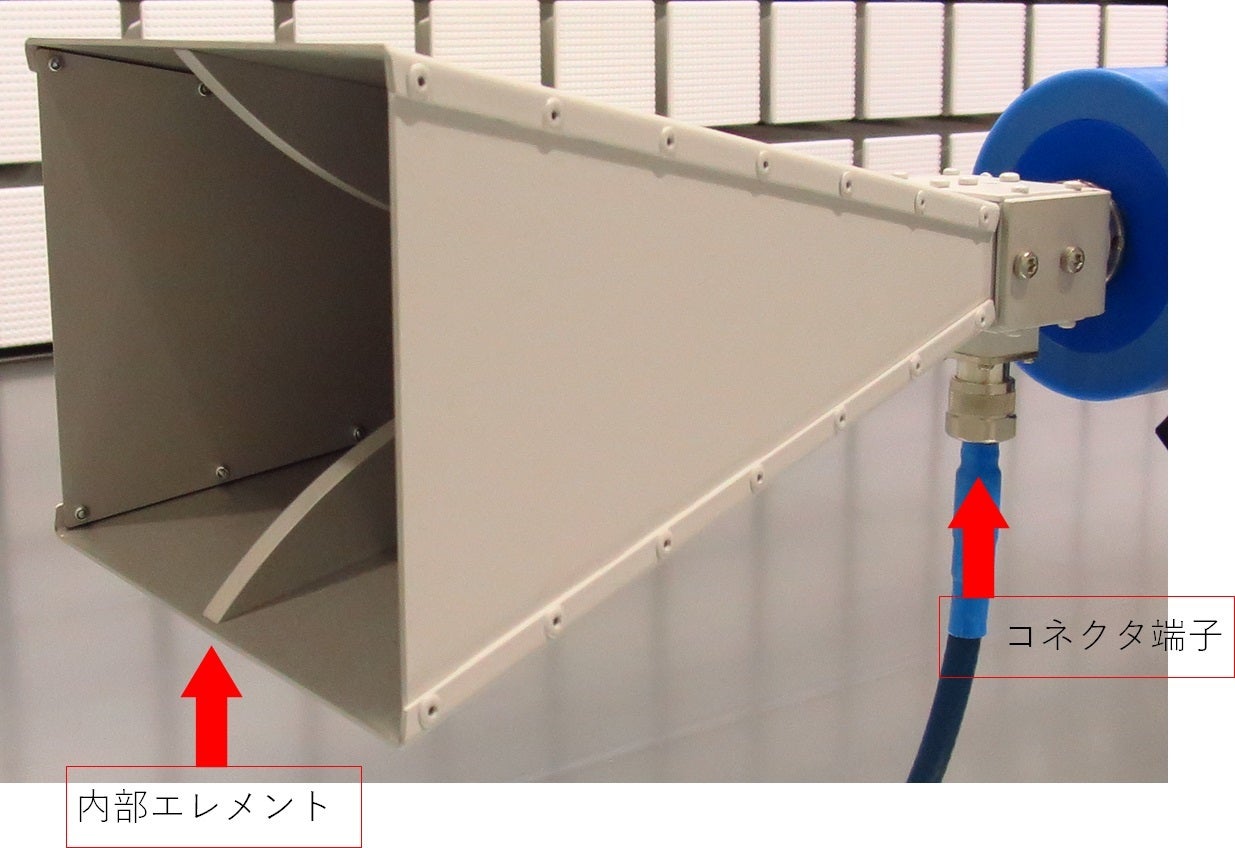

QSchwarzbeck社製Double Ridged Broadband Horn Antennaの偏波面はどのように判別するのでしょうか

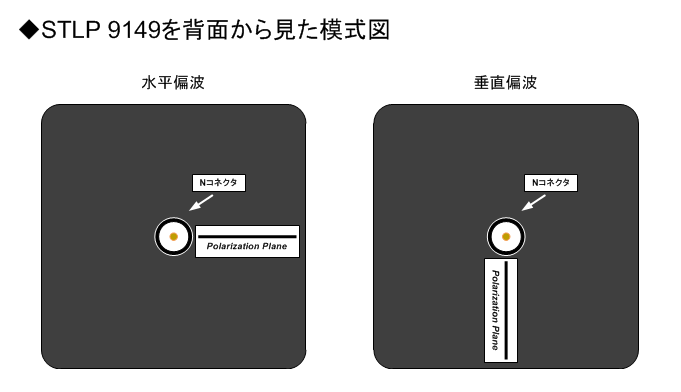

コネクタ端子、またはアンテナ内部のエレメントの向きが偏波面になります。

・水平偏波

・垂直偏波

QSchwarzbeck社製STLP9149型Stacked Log Periodic Antennaの偏波面はどのように判別するのでしょうか

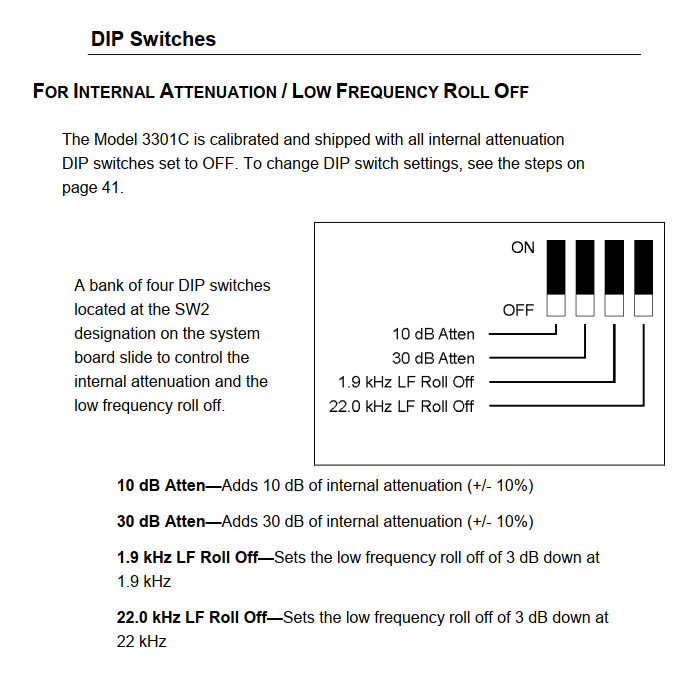

QETS-Lindgren社製3301C型アクティブロッドアンテナのアンテナファクタに[All switches in the OFF position], [Switch "10dB Attenuator" in the ON position]等の記載があります。どのファクタを使用すればよろしいでしょうか。

各設定の状態でのアンテナファクタがそれぞれ提供されておりますので、本体の設定に応じたアンテナファクタを使用して下さい。

・内蔵10dBアッテネータ

・内蔵30dBアッテネータ

・1.9 kHz Low frequency roll off

・22 kHz Low frequency roll off

例えば、以下のような場合に設定を切り替えて使用します。

- 最高感度の状態で測定するため、DIPスイッチをAll OFFとして使用する(多くの場合はこの設定でご使用頂いております)

- 測定対象外の低い周波数にアクティブロッドアンテナの内蔵プリアンプの飽和につながるような大きなレベルの信号がある場合、Low frequency roll offをONに設定する

- 測定対象内の周波数にアクティブロッドアンテナの内蔵プリアンプの飽和につながるような大きなレベルの信号がある場合、内蔵アッテネータをONに設定する

内蔵DIPスイッチの設定確認方法は以下の通りです。(*1)

- 本体のパワースイッチをOFF/CHG位置に切り替えます。

- モノポールエレメントとカウンターポイズを取り外します。

- 本体へ接続されているケーブルを全て取り外します。

- 本体を裏返し、下面を上に向けて平らな場所に配置します。

- プラスドライバーを使用して下面の外周付近にある8箇所のネジを外します。下面の蓋を取り外して内部のボードを露出させます。

- DIPスイッチの設定を確認または変更します。

- 蓋を取付、ネジを締め直します。ネジの締め過ぎに注意して下さい。

- 取り外したエレメントやケーブルを再び取付けます。

*1 詳細な手順については、製品のマニュアルを参照して下さい。

Q3301C型アクティブロッドアンテナの校正証明書が2種類添付されています。CISPR25試験ではどちらのアンテナファクターを使用すればよいでしょうか

1. SAE, ARP-958 – 2003準拠 10 pF Cal Block使用

2. ANSI C63.5 – 2017 及び CISPR 16-1-6: 2017+AMD1:2017準拠 12 pF Cal Block使用

測定される規格によって適切なものをご使用いただければと思います。

たとえば、CISPR25 Ed.5.0:2021規格では、ロッドアンテナの校正方法としてCISPR 16-1-6:2014を参照しており、これは12 pFでの校正です。このため、CISPR25 Ed.5.0:2021試験では、2. [ANSI C63.5 – 2017 及び CISPR 16-1-6: 2017+AMD1:2017準拠 12 pF Cal Block使用]のアンテナファクターをご使用ください。

また、CISPR25 Ed.4.0:2016規格では、ロッドアンテナの校正方法としてCISPR 16-1-4:2010を参照しており、これは10 pFでの校正です。このため、CISPR25 Ed.4.0:2016試験では、1. [SAE, ARP-958 – 2003準拠 10 pF Cal Block使用]のアンテナファクターをご使用ください。

QJSE社製2mラージループアンテナのファクターは0dBで良いでしょうか

1[V/A]の電流トランスがラージループに内蔵されておりますので、デシベルに変換すると0 dBとなります。

(CISPR16-1-4規格に記載のラージループアンテナの構造です)

なお、ラージループアンテナの校正証明書に記載されているValidation Factorは、付属のダイポールアンテナへ信号を送信して、ラージループアンテナに誘起された電流を上記の「0 dB」のファクターで測定した際の結果です。

Validation FactorがCISPR16-1-4規格の値(例えば、9kHzで約74dBΩ)であることによりラージループアンテナが正常であることを確認しています。このValidation FactorをEMC測定で補正値として使用するわけではありません。

QRohde & Schwarz製 BBA150型 パワーアンプ用 LAN-GPIBコンバータ(ICS社製4865B型)の設定方法

①4865Bの電源投入

②PCと4865BをLANケーブルで接続

Rohde & Schwarz製パワーアンプにはクロス配線のLANケーブルが付属しております。PCと4865Bをこのクロス配線のLANケーブルを用いて1対1で接続します。クロス配線のLANケーブルが無い場合は、スイッチングハブなどを介してPCと4865Bを接続します。

③PCのIPアドレスを次のように設定

IPアドレス(例):192.168.2.100

サブネットマスク:255.255.255.0

PCのIPアドレスは、4865Bの以下のIPアドレスにアクセスできるIPアドレスでしたら、上記のIPアドレスに限らずご使用いただけます。

PCのIPアドレスは、4865Bの以下のIPアドレスにアクセスできるIPアドレスでしたら、上記のIPアドレスに限らずご使用いただけます。4865BのIPアドレス(Rohde & Schwarz社出荷時)

IPアドレス:192.168.2.123

サブネットマスク:255.255.255.0

なお、4865BのICS社での出荷時IPアドレスは以下の通りですが、Rohde & Schwarz社製パワーアンプへアクセスできるようにRohde & Schwarz社により上記のIPアドレスが設定されているようです。

4865BのIPアドレス(ICS社出荷時)

IPアドレス:169.254.48.65

サブネットマスク:255.255.255.0

④Webブラウザでhttp://192.168.2.123を検索

⑤Go to configuration pageをクリック

⑥下記の通り設定

※GPIBアドレスは任意に設定

※Instrument IP Addressはアンプ本体の設定と合わせる

※4865B Gateway Addressは192.168.2.10等、4865Bと同じサブネット内となるように設定

⑦Update Flashをクリック

⑧4865Bを再起動

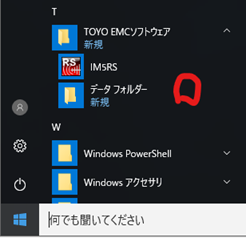

Q[IM5,VI5]イミュニティ測定ソフトウェアにおいて複数の設定を切り替える方法

なお、この方法は弊社のイミュニティソフトウェアIM5/CS、IM5/RS、VI5/RSで共通に使用可能です。ここでの説明として、IM5/RSをMHz帯測定とGHz帯測定の設定を切り替えれるようにします。

設定ファイルの配置方法

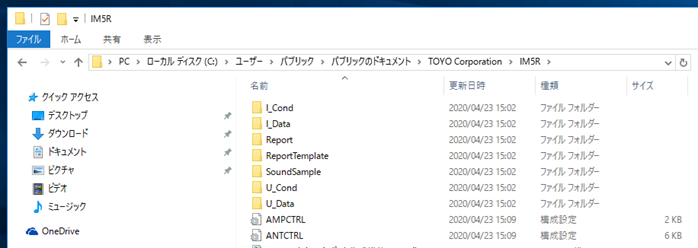

まずは通常通りIM5/RSの設定を行います。ここで、MHz測定までの設定を行ってから以下の設定を行ったほうが便利です。Windowsのスタートメニューより、TOYO EMCソフトウェアのデータフォルダーを選択します。

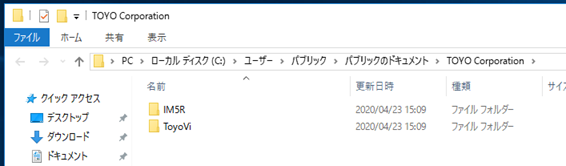

IM5Rフォルダー内のファイルに、現在のIM5/RSの設定ファイルがあります。

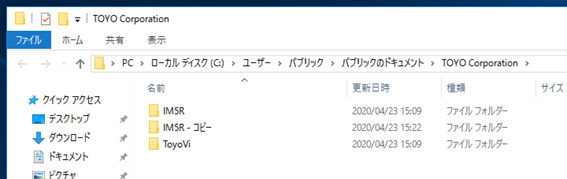

IM5Rフォルダーを同じフォルダーにコピーします。

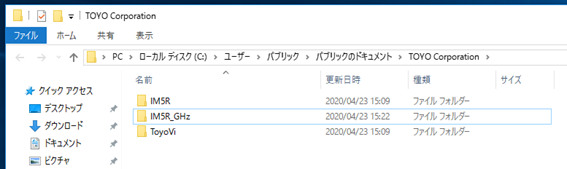

コピーしたフォルダーを適切な名称に変更します。ここでは「IM5R_GHz」フォルダーに変更します。これで、IM5/RSの設定ファイルが2組作成されました。

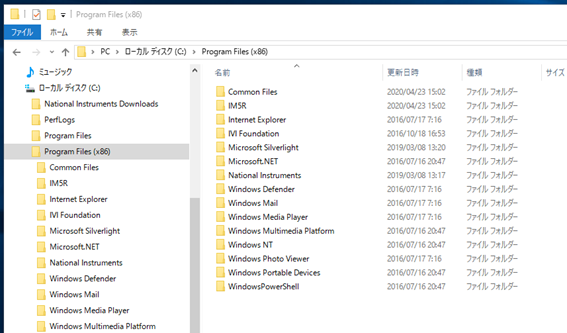

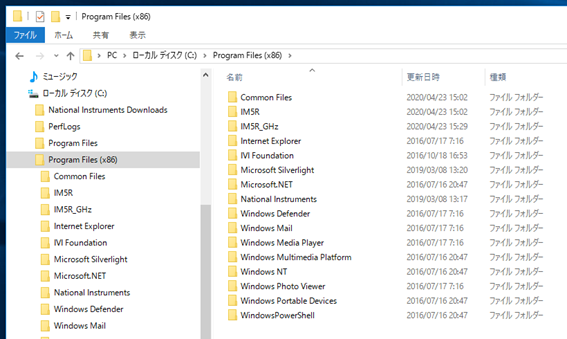

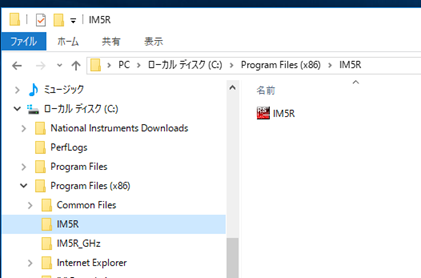

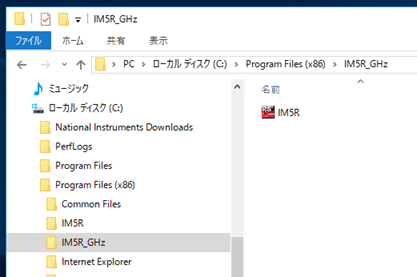

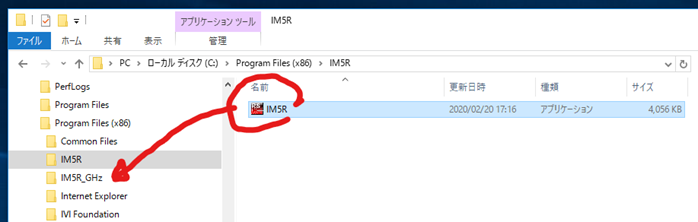

次に、C:\Program Files (x86) (32bit OSの場合は、C:\Program Files)フォルダーに移動し、同じくIM5Rフォルダーを同じフォルダーにコピーし、フォルダー名を変更します。

重要なのは、先ほどパブリックのドキュメントのToyo Corporationで変更したフォルダー名と同一にすることです。(フォルダー名が異なると正常に動作しません。全角、半角、大文字小文字、数字とアルファベットの違いなどにご注意ください)

プログラムの起動方法

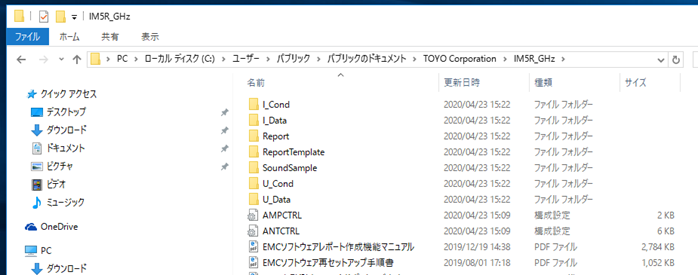

起動したEXEファイルによって、使用する設定ファイルを切り分けます。IM5RフォルダーにあるIM5R.exeファイルから起動した場合は、IM5Rフォルダーの設定ファイルを使用します。

IM5R_GHzフォルダーにあるIM5R.exeファイルから起動した場合は、IM5R_GHzフォルダーの設定ファイルを使用します。

IM5/RSの設定を使い分けるためにデスクトップなどにショートカットを用意すると便利です。

ソフトウェアのバージョンアップ方法

ソフトウェアをインストーラーでバージョンアップした場合、IM5RフォルダーにあるIM5R.exeファイルのみバージョンアップされます。他のフォルダーのIM5Rも使用されている場合、バージョンアップ後に手動でEXEファイルを上書きコピーしてください。

Qイミュニティ測定時に「RF信号発生器の上限レベル以上を出そうとしました」とエラーメッセージが表示される

イミュニティ測定時に「RF信号発生器の上限レベル以上を出そうとしました」とエラーメッセージが表示されることがあります。

これは、イミュニティ測定においてフィードバック制御により、パワーの進行波などを確認しながら信号発生器のレベルを調整しているシーケンスで発生します。

このメッセージは、信号発生器のレベルを上げたとしても、パワーの進行波などフィードバックでチェックしている値が目標の値に到達しないときに表示されます。

このエラーメッセージが表示された場合、以下をご確認いただけないでしょうか。

- 信号発生器の出力レベルが上がるのに比例して、パワーメーター(進行波)の値が増加しているか(進行波が増加していない場合、アンプ、方向性結合器等の不良が疑われます)

- パワーメーターの進行波、反射波の値について、反射波が十分低いか(反射波の値が大きい場合、方向性結合器から先のケーブルの未接続、断線等が疑われます)

- ソフトウェア画面上の信号発生器の出力レベルと、信号発生器の機器上の出力レベルが一致しているか(一致しない場合、信号発生器の制御エラー、通信エラーが疑われます)

- ソフトウェア画面上のパワーメーターの値と、パワーメーターの機器上の値が一致しているか(一致しない場合、パワーメーターの制御エラー、通信エラーが疑われます)

- パワーアンプ、バンドセレクターなどのハードウェアの電源がONになっており、RF ONなど印加設定になっているか(手動制御の機器の設定を今一度ご確認ください)

以上をご確認のうえ、東陽テクニカ EMC自動測定システムお客様サポート(Emc-support@toyo.co.jp)までご連絡をお願いいたします。

Q通信ログの取得

もし測定中や機器制御中に不具合が発生した場合、ソフトウェアと機器との通信ログを送付していただくことがあります。以下の手順で通信ログの取得をお願いいたします。

- NI I/O Traceの起動

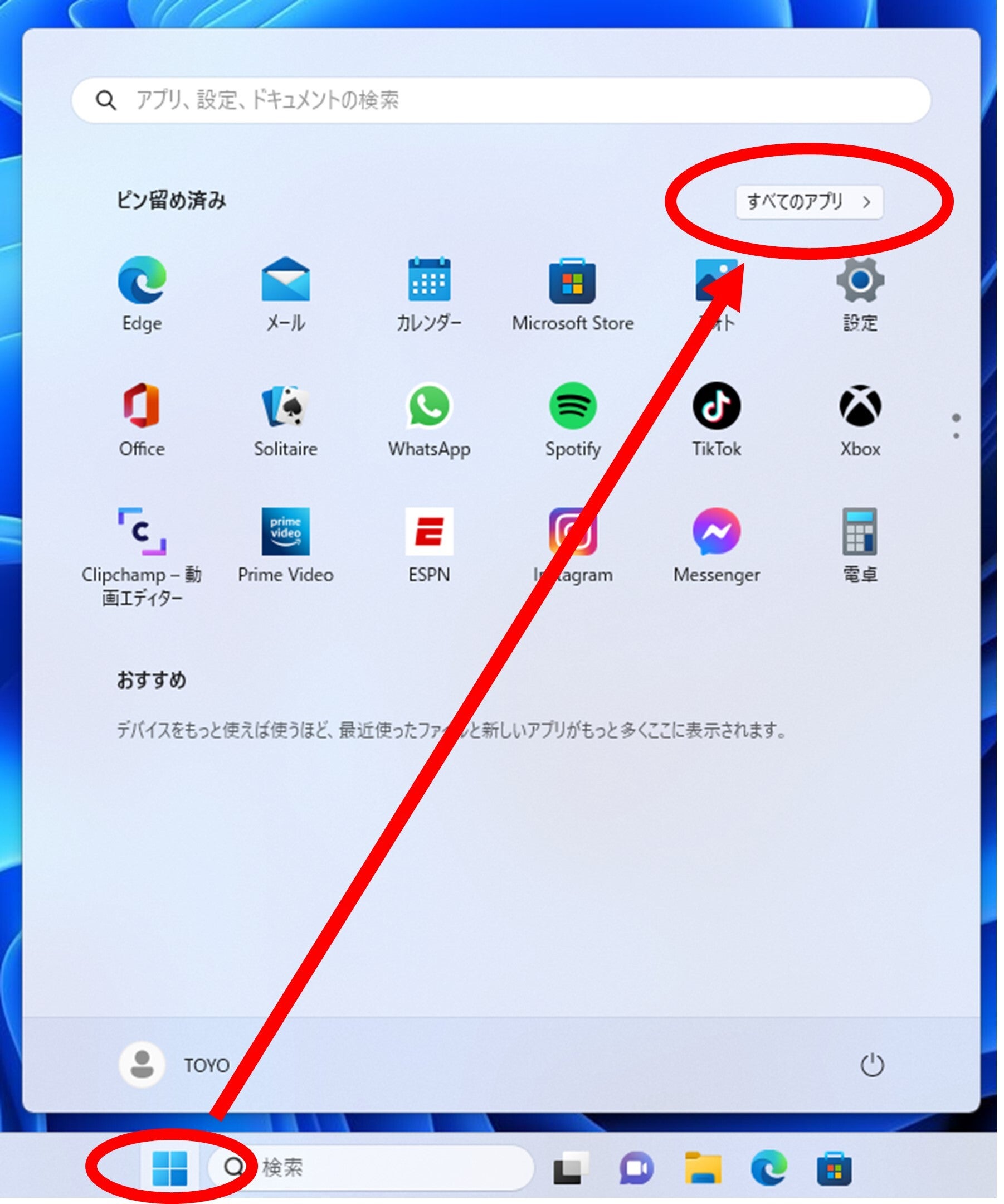

Windows 11のスタートメニューより、[すべてのアプリ]を選択します。

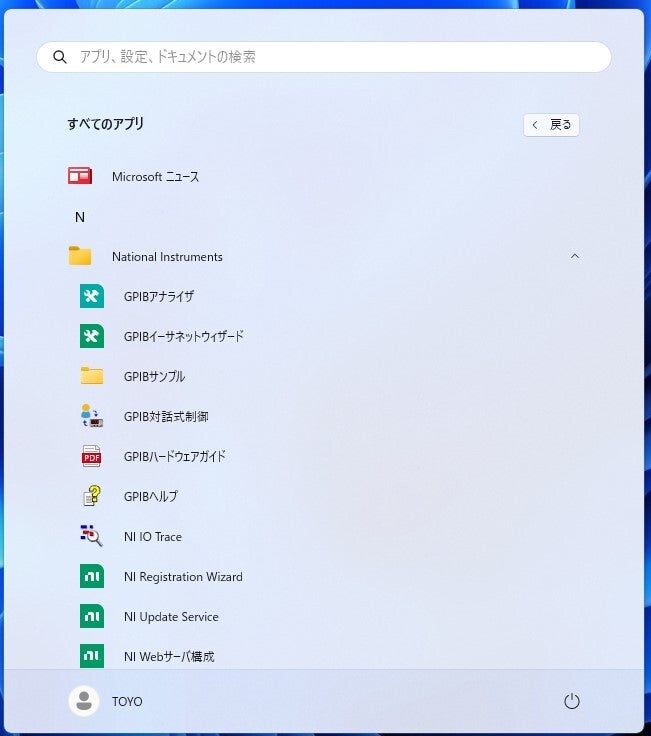

[National Instruments]-[NI IO Trace]を選択し、NI I/O Traceを起動します。

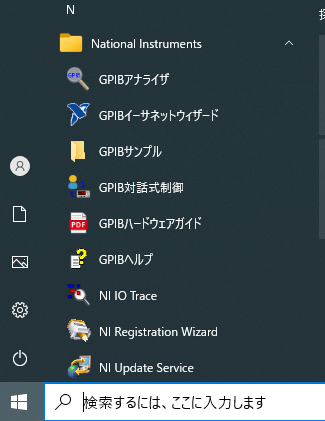

Windows 10の場合は左下のスタートメニューより、[National Instruments]-[NI IO Trace]を選択し、NI I/O Traceを起動します。

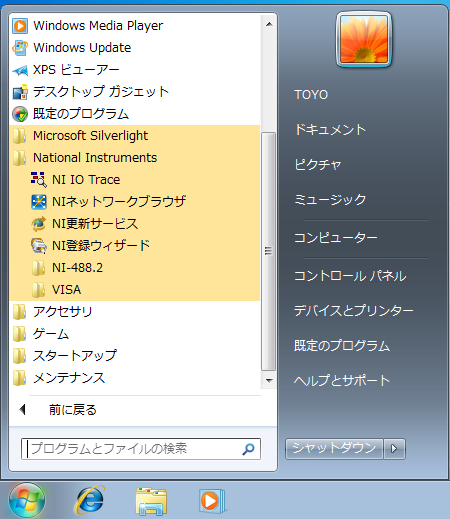

Windows 7の場合は左下のスタートメニューより、[すべてのプログラム]-[National Instruments]-[NI IO Trace]を選択し、NI I/O Traceを起動します。

NI社の旧バージョンのドライバーをご使用の場合はNI I/O Traceが無く、NI Spyが表示されることがあります。ログ取得機能としては同等なので、NI Spyをご使用ください。

- NI I/O Traceの設定

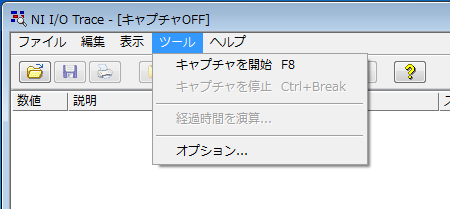

NI I/O Traceより、[ツール]-[オプション]メニューを選択します。

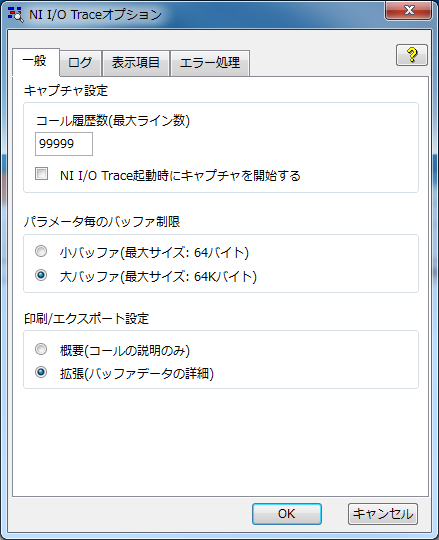

[一般]タブの[コール履歴数]を1000から99999に変更し、[OK]ボタンを押下します。

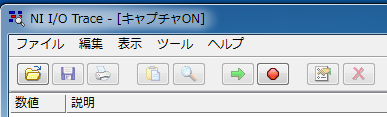

- キャプチャーの開始、終了

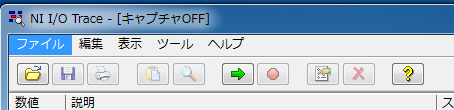

右向き緑色のボタンを押下し、キャプチャーを開始します。

EMC測定ソフトウェアを起動し、測定などを行い、現象を再現します。

キャプチャー中は、NI I/O Traceに、通信ログの文字が表示されます。

現象が再現したら、赤い丸のボタンを押下し、キャプチャーを終了します。

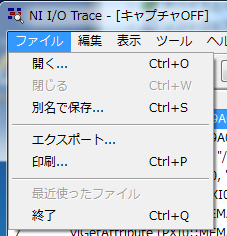

- キャプチャーの保存

NI I/O Traceで、[ファイル]-[別名で保存]を選択し、記録した通信ログをファイルに保存します。ファイルは必ず[別名で保存]をご使用ください。[エクスポート]で保存されたファイルでは詳細な調査が困難になります。

保存した通信ログを、東陽テクニカ(Emc-support@toyo.co.jp)へ送付をお願いいたします。

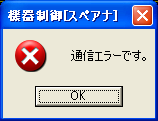

Q通信エラーが発生したとき

EMCソフトウェアにおいて通信エラーは様々な要因によって発生します。以下の手順により障害の切り分けをお願いいたします。

状況の確認

National Instruments社のツールを使用し、原因を切り分けます。Windows 7の左下のスタートメニューより、[すべてのプログラム]-[NI MAX]を選択し、NI MAXを起動します。

ツールのバージョンによっては、[National Instruments]グループの中に、[Measurement & Automation]があります。NI MAXが無い場合は、Measurement & Automationをご使用ください。

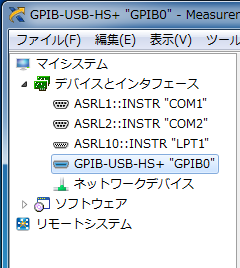

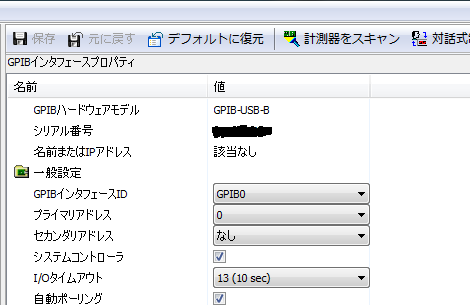

NI MAXの画面左側のツリーより、[マイシステム]-[デバイスとインタフェース]-[GPIB-USB-HS+ “GPIB0”]を選択します。

GPIB-USB-HS+の箇所は、ご使用いただいているGPIBインターフェースに置き換えてください。例えば、PCI-GPIBなどと表示されるGPIBアダプターもあります。

USB接続など、GPIBとは別経路で接続されている機器は、[デバイスとインタフェース]直下に表示されます。

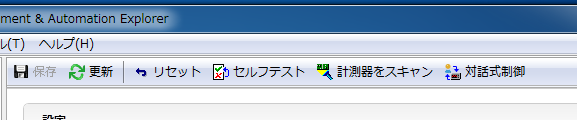

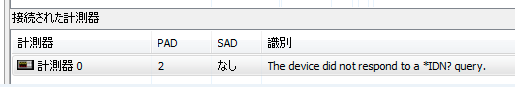

GPIBインターフェースの選択後、NI MAXの画面中央にある[計測器をスキャン]をクリックします。

正常に通信ができた場合、NI MAXにGPIB接続されている機器の一覧が表示されます。正常に通信ができなかった場合は、機器が表示されません。

(ただし、GPIB経路上で光-GPIB変換器をご使用いただいている場合は、GPIB機器一覧が表示されないことがあります)

EMCソフトウェアにおいて通信エラーが発生し、NI MAXにて機器が表示されない場合

- 機器の状態を確認

制御を行う機器が、電源がONになっており、PCからの制御を受け付ける状態であるかを確認ください。

(セルフチェック、アライメントなど機器上で何か機能が動作していないか、機器の設定画面が開いているなど設定中ではないかご確認をお願いします。可能ならばプリセットボタンを押下し、機器の初期化を行ってみてください)

- 機器の接続を確認

機器よりPCまで、制御ケーブル(GPIB、USB、RS-232C)が途切れなく接続されているかご確認ください。GPIBの場合、経路途中でケーブルの抜けなどがないかご確認ください。

また、接続部のコネクタの締め付けが緩んでないか、きちんと接触しているかご確認ください。

特定の機器のみNI MAXで表示されない場合、パソコンと機器の2台のみで直結し、NI MAX上で表示されるか確認をお願いします。

(ケーブルが抜けていた、つながっていなかったというトラブルは思いのほか頻繁に発生します)

- インターフェースカードを確認

GPIBカードがPC内蔵型の場合、GPIBカードがスロットにきちんと奥深くまで刺されているかご確認ください。

(GPIBケーブルに外部から力が加わり、GPIBカードがパソコンから抜けかかるというトラブルも実際発生しています)

- GPIBアドレスを確認

GPIBの場合、同一のGPIB経路上の機器が、すべて異なるGPIBアドレスに設定する必要があります。機器のGPIBアドレスを確認し、重複が無いかご確認ください。

- 光GPIBアダプターを確認

光GPIBアダプターを使用しているときは、NI MAX上にて機器が検出できない場合があります。(条件によっては検出できるときもあります)

この場合は、光GPIBアダプターを確認していただき、ERRORランプが消灯していることをご確認ください。

また、光GPIBアダプターの電源を一度OFFにし、ONにして復旧するかお試しください。(この場合、組になっている光GPIBアダプターを両方とも電源のOFF/ONを行ってください)

上記手順を試し、NI MAX上にて認識可能か改めてご確認ください。

それでも機器が検出されない場合、National Instruments社の技術サポートデータベースもご確認ください。

- デバイスを使用してMeausrement and Automation Explorer上で"計測器のスキャン"を実行すると、何故失敗するのでしょうか?

http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/A25D6E5D94379F308625702E004DF1EB

EMCソフトウェアにおいて通信エラーが発生するが、NI MAXにて機器が表示される場合

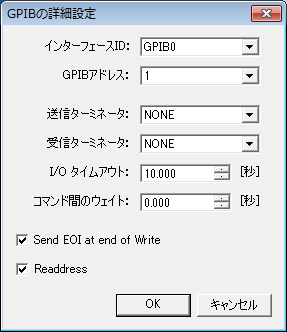

- GPIBアドレスの確認

EMCソフトウェアと、機器の設定が一致しているか確認してください。機器の設定はNI MAXより参照できます。

GPIBの場合、EMCソフトウェアのインターフェースIDとGPIBアドレスを確認ください。(バージョンによって、インターフェースIDは表示されません)

NI MAXでは、GPIBアダプターを選択したときに表示される項目より、GPIBインターフェースIDがEMCソフトの設定と一致しているかご確認ください。もし異なる場合は、EMCソフトウェアの設定を変更してください。

計測器をスキャンして表示される結果のPADが、EMCソフトウェアのGPIBアドレスに対応します。GPIBアドレスが一致しているかご確認ください。もし異なる場合は、EMCソフトウェアの設定を変更してください。

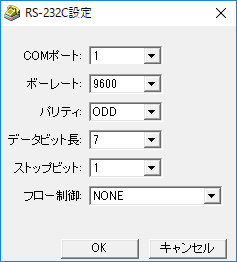

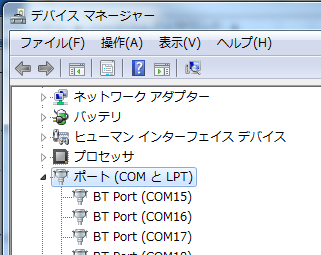

- COMポート番号の確認 (RS-232C)

RS-232Cの場合、Windowsのデバイスマネージャーで表示される機器が接続されているCOMポート番号と、EMCソフトウェアの通信ポートが一致しているかご確認ください。もし異なる場合は、EMCソフトウェアの設定を変更してください。

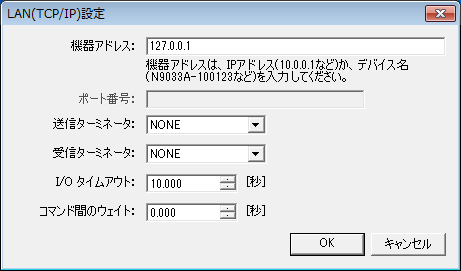

- TCP/IPアドレスの確認(LAN)

TCP/IPの場合、機器に設定されているIPアドレスと、EMCソフトウェアの機器アドレスが一致しているかご確認ください。もし異なる場合は、EMCソフトウェアの設定を変更してください。

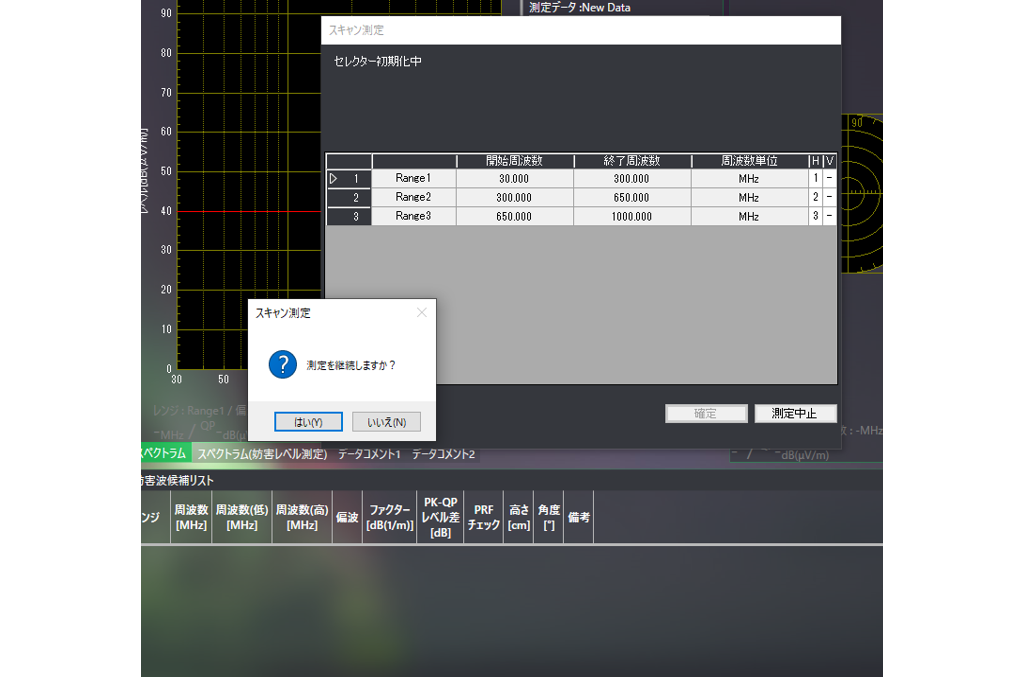

Q測定開始後、「測定を開始しますか?」のメッセージが表示されて「はい(Y)」を押しても測定が進まない

原因は、N9048Bとの通信不良の可能性があります。以下の手順をお試し下さい。

1. パソコンと、N9048BとのUSBケーブルを外す

2. パソコンを再起動する

3. パソコンが再起動したら、N9048BとUSBケーブルを接続する

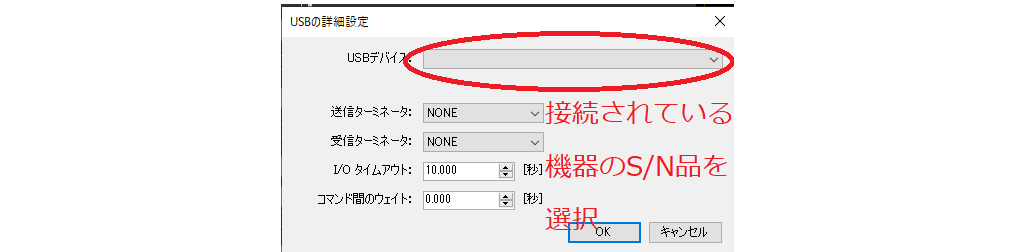

4. ソフトウェア(ES10またはEPX)を起動し、機器設定よりスペアナ、レシーバーのN9048BのUSBの詳細設定を表示させ、実際に接続されている機器のS/Nが含まれているUSBデバイスを選択し、OKを押下する

Q[IM5,VI5] キャリブレーションデータより低い進行波電力で印加している周波数がある理由

この動作はソフトウェアのキャリブレーション測定結果からのフィードバック目標値の計算による可能性があります。

以下、VI5/RSにて電界強度100[V/m]のキャリブレーション測定を行い、電界強度100[V/m]のイミュニティ測定を行った場合を例に説明します。

なお、IM5/CSを使用したBCI測定等も同様です。BCI測定の場合、電界強度[V/m]を電流[mA]へ読み替えてください。

また、IM10シリーズは異なった動作となります。詳細はIM10のマニュアルをご参照ください。以下は、IM5、VI5の動作の説明となります。

測定結果の例

キャリブレーション測定時の測定結果

電界強度 100.47 [V/m]

進行波電力 70.21 [W]

イミュニティ測定時の測定結果

進行波電力 69.62 [W]

ソフトウェアのフィードバック目標値の計算例

キャリブレーション測定時に100[V/m]より大きな電界強度(100.47[V/m])が測定されているため、イミュニティ測定の試験レベルを100[V/m]に設定した場合、イミュニティ測定の進行波電力のフィードバック目標値はキャリブレーション測定結果(70.21[W])より小さくなります。

フィードバック目標値は以下の計算で算出しております。

70.21 [W] * (100 [V/m] / 100.47 [V/m])^2 = 69.55 [W]

このように、キャリブレーションデータを元に、イミュニティ測定の試験レベル(100[V/m])を出力させるため、ソフトウェアは進行波電力が69.55[W]となるようにフィードバック制御を実施します。

実際に、イミュニティ測定時には上記のフィードバック目標値を超える進行波電力(69.62[W])となっております。

Q[IM5,VI5]イミュニティソフトウェアで測定パラメータ表示文字を大きくできますか?

IM5/RS

1. 上部メニューバーの[環境設定]-[オプション]を選択して下さい。

2. オプション設定ウィンドウの[その他]タブ内の[測定パラメータ表示文字を大きくする。]にチェックを入れて下さい

IM5/CS

1. 上部メニューバーの[環境設定]-[オプション]を選択して下さい。

2. オプション設定ウィンドウの[その他]タブ内の[測定パラメータ表示文字を大きくする。(イミュニティ測定画面以外)]にチェックを入れて下さい。

3. [イミュニティ測定画面の測定パラメータ表示文字サイズ:]で文字サイズを変更して下さい。

VI5/RS

1. 上部メニューバーの[環境設定]-[オプション]を選択して下さい。

2. オプション設定ウィンドウの[その他]タブ内の[測定パラメータ表示文字を大きくする。(イミュニティ測定画面以外)]にチェックを入れて下さい。

3. [イミュニティ測定画面の測定パラメータ表示文字サイズ:]で文字サイズを変更して下さい。

QEPX、ES10、IM10ソフトウェアの設定ファイル

ソフトウェアの動作のご質問をいただいた時に、ソフトウェアの動作設定を確認するため設定ファイルを東陽テクニカに送付していただくことがあります。その場合、以下のファイルを送付していただくようにお願いいたします。

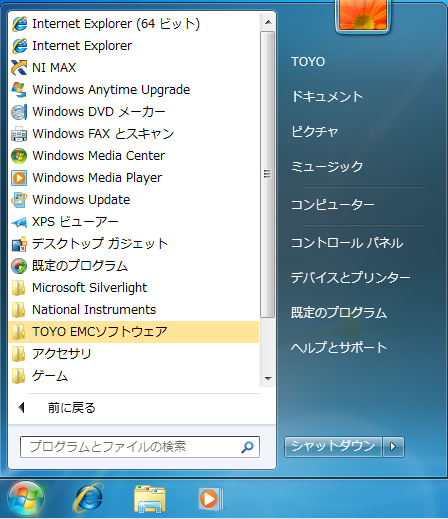

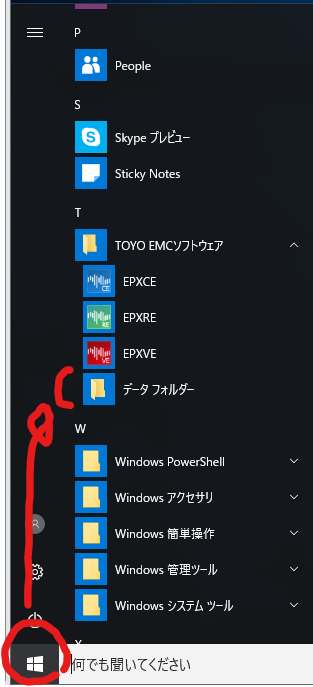

Windows左下のスタートメニューよりTOYO EMCソフトウェアグループを選択し、その中にある[データ フォルダー]を選択します。

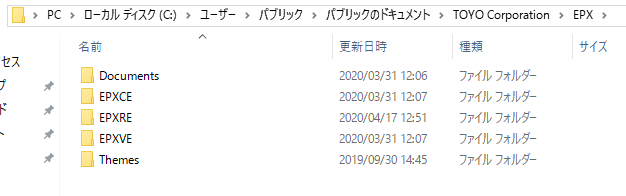

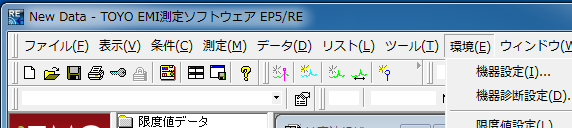

TOYO Corporationフォルダーが開くので、EPX、ES10、IM10フォルダーに移動します。EPX、ES10、IM10フォルダーにはさらにアプリケーション別に分かれていますので、設定を送付するフォルダーにさらに移動します。

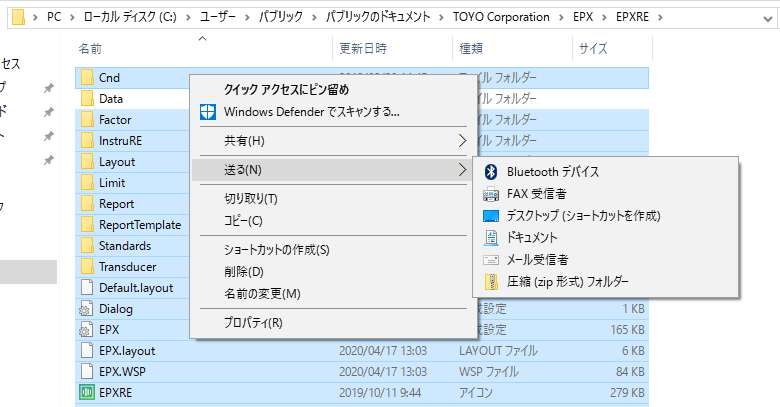

表示されるファイル群より、[Data]と[Report]フォルダー以外を選択します。(下図の場合、EPXREフォルダーにあるファイルすべてと、[Data]と[Report]以外のフォルダーすべてを選択してください)

その状態でマウスの右クリックを行い、表示されるメニューから[送る]-[圧縮(zip形式)フォルダー]を選択します。

Cnd.zipファイル(名前は変わることがあります)が作成されるので、そのファイルを送付願います。DataとReportフォルダーはサイズが大きく、社外秘のデータも数多くあると思われるので送付しないようにお願いいたします。

それ以外のフォルダーにあるファイルは(DataとReportフォルダー以外)すべて送付していただくようお願いいたします。

Qテーブル、マストの動作確認方法 (測定が進まない、タイムアウトエラーなど)

テーブル、マスト機器のコントローラーを手動で操作し、テーブル、マスト位置が正常に表示されているか、動作に問題ないか、異音などしないかご確認ください。

特に、テーブルの場合は0から360度、マストの場合は100cmから400cmまでなど、端から端まで動作することをご確認ください。

(マストコントローラーで可動域が100-200cmに制限されている場合などがあります)

ターンテーブルが手動でも動作しない理由については、駆動用200V電源がONになっていない等いくつかありますが、見落しちなポイントもあります。

放射イミュニティ試験用の床下格納できる吸収体を装備した暗室では、自動格納スイッチをONのままにしておくと、安全のためターンテーブルを動作しないようにしています。 このスイッチがOFFになっていることを確認してください。

もし、手動では正常に動作し、ソフトウェアからの制御に齟齬があるような場合はテーブル、マスト制御パネルで動作の確認をお願いいたします。

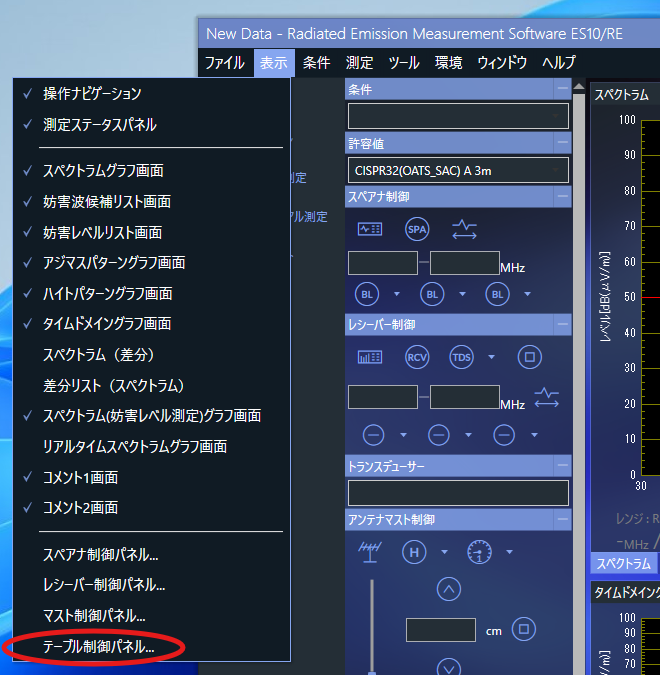

以下、テーブル制御パネルで説明しますが、マストでも同様の操作になります。また、ES10/REを例にしますが他のエミッションソフトウェアにも同様の機能があります。

ES10/REより[表示]-[テーブル制御パネル]メニューを選択し、テーブル制御パネルを表示します。

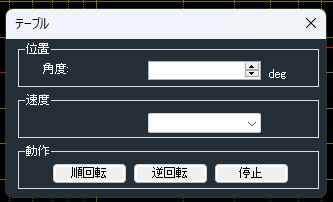

テーブル制御パネルでは、現在のES10/REが認識しているテーブル角度が表示されます。

ここに表示されているテーブル角度と、ハードウェアのテーブルコントローラーが表示しているテーブル角度が一致しているかご確認下さい。

次に[角度]の位置に数値を入力し、そのままリターンキーを押下することにより、テーブルが入力された角度に移動します。このとき、スムーズにテーブルが移動するかご確認ください。

なお、近い角度だと移動しないこともあるので、50度から100度以上離れた角度を入力してお試しください。

Q測定値がおかしいとき (エミュレーションチェック)

測定中に機器を制御していない、測定機器に表示されている値とソフトウェア上で表示されている値が異なる、などの現象が発生した場合、ソフトウェア上で機器がエミュレーション設定になっている可能性があります。

以下の手順により、使用する機器がエミュレーション設定になっていないかご確認ください。

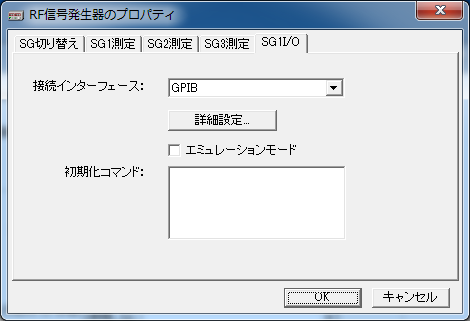

EP5の場合

メニューより[環境]-[機器設定]を選択します。

エミュレーション設定を確認したい機器のアイコンをクリックします。

機器を制御する場合は、[エミュレーションモード]がチェックされていないことを確認します。

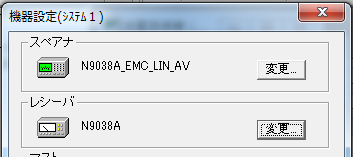

EP7の場合

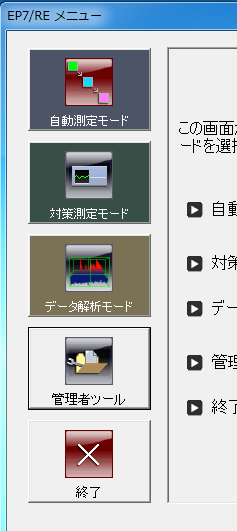

メイン画面より、[管理者ツール]をクリックします。

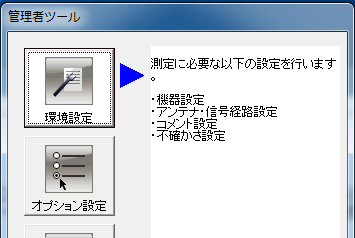

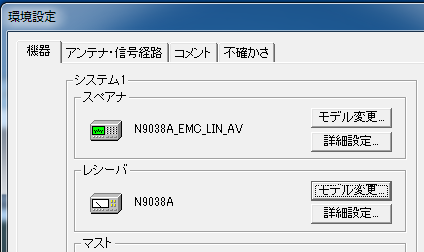

[環境設定]をクリックします。

機器タブより、エミュレーション設定を確認したい機器の[詳細設定]をクリックします。

機器を制御する場合は、[エミュレーションモード]がチェックされていないことを確認します。

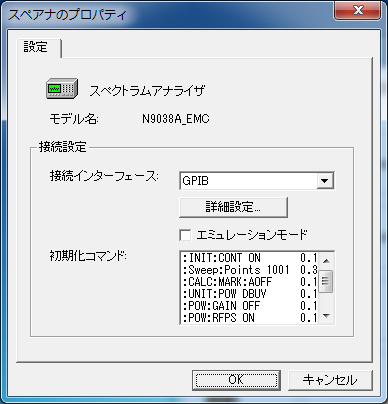

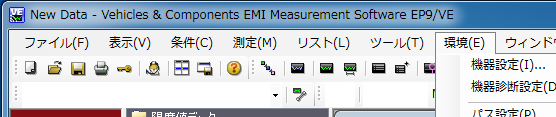

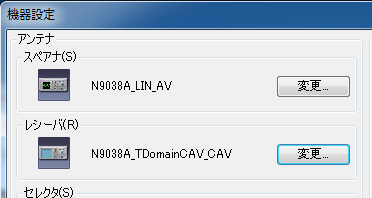

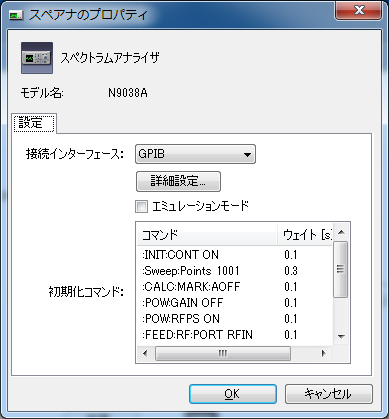

EP9、EPX、ES10の場合

メニューより[環境]-[機器設定]を選択します。

エミュレーション設定を確認したい機器のアイコンをクリックします。

機器を制御する場合は、[エミュレーションモード]がチェックされていないことを確認します。

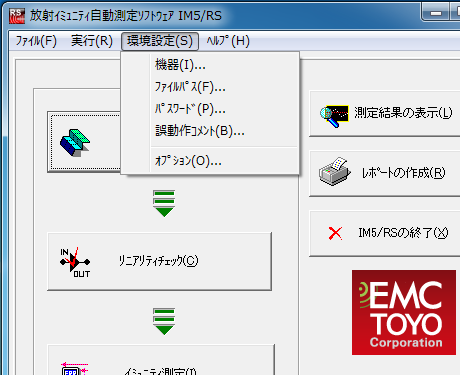

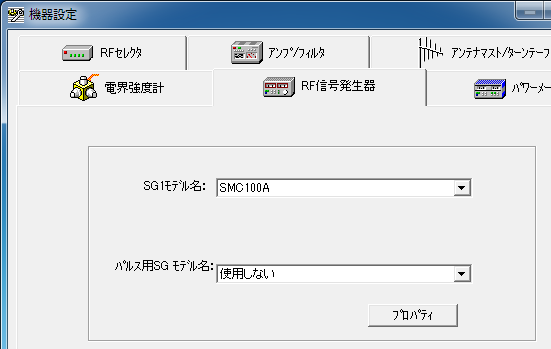

イミュニティソフトウェアの場合

メニューより[環境設定]-[機器]を選択します。

エミュレーション設定を確認したい機器の[プロパティ]をクリックします。

機器を制御する場合は、[エミュレーションモード]がチェックされていないことを確認します。