PCB社技術情報

音響技術に関するFAQ

Q82 データ収録装置の供給電流の限界が2mAである場合、ローノイズマイクロホンに十分な定電流を得るにはどうしたら良いですか?

FAQ ID:セクション Ⅳ:仕様説明

A

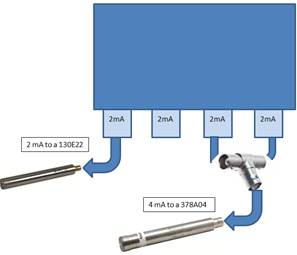

業界最高水準のPCB製低ノイズプリポラライズド型マイクロホン378A04を最高性能で使用するには、最低4mAの励起電流を供給する必要があります。そのためには、2mAのチャンネル2つを平行に組み合わせるなど、いくつかの方法があります。

378A04は非常に低い音圧を測定することができますが、そのためには、通常のマイクロホンやその他のICP®センサに必要な2mAよりも高い電流を、この特別なマイクロホンとプリアンプに供給する必要があります。最低でも4mAが必要です。4mAの電流を供給できないデータ収録システム(DAQs)や音圧計測器もあるため注意してください。

励起電圧と励磁電流は、2つの異なるものです。マイクロホンが高い音圧入力に応答するとき、電圧出力が制限されないように、適切な励起電圧が必要です。マイクロホンがダイナミックレンジ全域で正確に動作するためには、シグナルコンディショナから供給される励起電圧は、出力バイアス電圧にピーク時の出力電圧を加えたもの以上である必要があります。励起電圧は、マイクロホンが動作するのに必要なパワーとより密接に関係しています。プリアンプとケーブル負荷の要件に基づいて、マイクロホンは必要なだけの電流を引き込みます。シグナルコンディショナやDAQがチャンネル毎に4mAを供給できない場合には、以下のような方法があります。

378A04は非常に低い音圧を測定することができますが、そのためには、通常のマイクロホンやその他のICP®センサに必要な2mAよりも高い電流を、この特別なマイクロホンとプリアンプに供給する必要があります。最低でも4mAが必要です。4mAの電流を供給できないデータ収録システム(DAQs)や音圧計測器もあるため注意してください。

励起電圧と励磁電流は、2つの異なるものです。マイクロホンが高い音圧入力に応答するとき、電圧出力が制限されないように、適切な励起電圧が必要です。マイクロホンがダイナミックレンジ全域で正確に動作するためには、シグナルコンディショナから供給される励起電圧は、出力バイアス電圧にピーク時の出力電圧を加えたもの以上である必要があります。励起電圧は、マイクロホンが動作するのに必要なパワーとより密接に関係しています。プリアンプとケーブル負荷の要件に基づいて、マイクロホンは必要なだけの電流を引き込みます。シグナルコンディショナやDAQがチャンネル毎に4mAを供給できない場合には、以下のような方法があります。

4mAを得るための方法:

- PCB®のラインナップに加わった480M122型シグナルコンディショナは、480E09型シグナルコンディショナのようにゲイン付き単チャンネル電池駆動型です。480E09と異なる点は、480M122は標準の4mAを供給できます。電池駆動型なので、480M122型の固有ノイズは、シグナルコンディショナとしては非常に低いです。

- 他のラインパワー駆動式のPCBシグナルコンディショナで、2mA以上のシグナルコンディショナを扱えるものを購入することです。例えば482C05型 4チャンネルモデルは、初期電流設定4mAでユーザーが後で調節可能です。

- マイクロホンを、データ収録機の2つのチャンネルに並列に接続します。電流は、各チャンネルが2mAの多チャンネルデータ収録機の2つのチャンネルに分割されます。各チャンネルが2mAの場合、合計電流は4mA(またはマイクロホンが必要とする電流3.0mA、3.5mAなど)となります。これは "T"コネクタで実現されます。以下は、4mAを必要とする378A04型マイクロホンと共に、2mAの定電流しか必要としない標準アレイマイクロホン(130E22)を示す図です。

- チャンネルごとに4mAの能力を持つモデルを選ぶ。そうすれば、Tコネクタを使用する必要はありません。

Q81 マイクロホンを、設計された音場以外でも使用できますか?その場合はどのような補正が必要ですか?

FAQ ID:セクション Ⅳ:仕様説明

A

基本的にはその音場用のマイクロホンの使用をお薦めします。拡散音場で音圧レベルを計測するには、拡散音場型マイクロホンPCB® 「378C20」または「378A21」を推奨します。この場合適切な計測値が得られますし補正が不要になるので補正作業によるエラーの心配がなくなります。また、理論的な拡散音場と比べてエンドユーザーの拡散音場はやや不完全であるため、拡散音場型マイクロホンはより実環境に近い計測を可能にします。

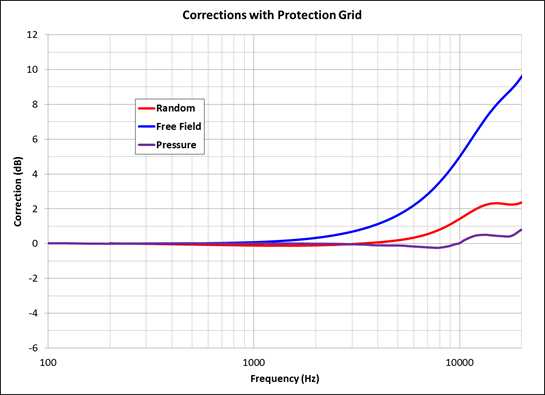

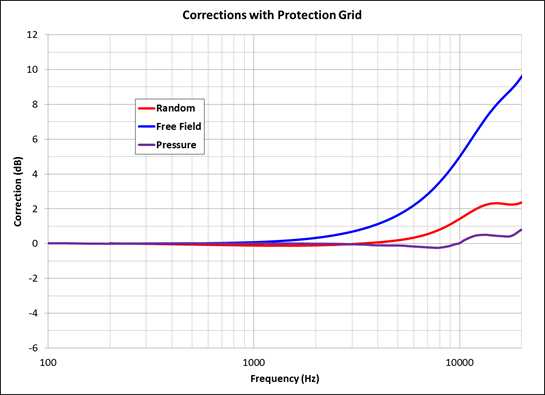

拡散音場マイクロホンをお持ちでなく購入も困難である場合は、メーカーの補正表があれば、既存のマイクロホンを使用して音場型に応じてマニュアル補正することができます。自由音場型(FF)マイクロホンを拡散音場に補正した例を下記に示します。他のマイクロホン音場応答(自由音場FF、拡散音場RI、音圧)で補正することもできます。

下図では、½インチPCB® 377B02マイクロホンを、自由音場(FF)、拡散音場(RI)、音圧応答に補正した場合を示します。図に示す通り、補正はマイクロホンの静電気アクチュエータ応答に対して行われます。½インチマイクロホンを使用する場合、3つの音場型の応答の差は、1 kHzまではごくわずかです(½インチマイクロホンをどのような音場で使用しても、1 kHz以下の周波数では、マイクロホンの直径に比べて波長が大きいため、同様な応答が得られます)。下図のように、1 kHzを超えると応答カーブ間の乖離が大きくなります。

自由音場カーブでは補正値が大きく、拡散音場や音圧応答では補正値が小さいことに留意して、必要な音場にマニュアル補正する際には、補正値を加算するのか減算するのか判断してください。

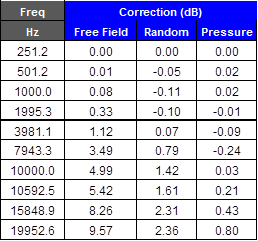

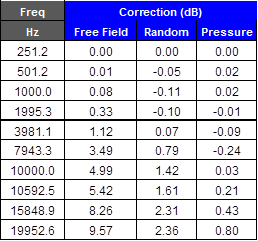

下表は、任意の10の1/12オクターブバンド中心周波数における補正値を示しています。

PCBマイクロホン「377B02」は、自由音場(反射面の無い開空間)で正確に測定できるよう設計されています。「377B02」を使って自由音場における10kHzでの正確な応答を得るためには、第二列で示されているように4.99 dBを加算する必要があります。

第3列(拡散音場)を見ると、10,000 Hzでの補正値は1.42 dBとなっています。

自由音場型マイクロホンを、拡散音場での計測に使用してマニュアル補正するには、ネットの計測値(実測値)(例として90 dBとします)に補正値を加減します。自由音場型マイクロホンを拡散音場で使用して90 dBの信号を計測した場合、計測した周波数帯の補正値応答から、2種類の音場間の差を差し引くことになります。

10 kHzにおける自由音場と拡散音場との差は、4.99 – 1.42 = 3.57 dBとなります。

拡散音場カーブは自由音場応答よりも低いので、自由音場測定結果から拡散音場の計算結果を差し引く必要があります。

従って、自由音場型マイクロホンを自由音場で周波数10 kHzで使用して90.00 dBと測定した場合、同周波数の拡散音場では測定値は86.43 dBとなります。

拡散音場マイクロホンをお持ちでなく購入も困難である場合は、メーカーの補正表があれば、既存のマイクロホンを使用して音場型に応じてマニュアル補正することができます。自由音場型(FF)マイクロホンを拡散音場に補正した例を下記に示します。他のマイクロホン音場応答(自由音場FF、拡散音場RI、音圧)で補正することもできます。

下図では、½インチPCB® 377B02マイクロホンを、自由音場(FF)、拡散音場(RI)、音圧応答に補正した場合を示します。図に示す通り、補正はマイクロホンの静電気アクチュエータ応答に対して行われます。½インチマイクロホンを使用する場合、3つの音場型の応答の差は、1 kHzまではごくわずかです(½インチマイクロホンをどのような音場で使用しても、1 kHz以下の周波数では、マイクロホンの直径に比べて波長が大きいため、同様な応答が得られます)。下図のように、1 kHzを超えると応答カーブ間の乖離が大きくなります。

自由音場カーブでは補正値が大きく、拡散音場や音圧応答では補正値が小さいことに留意して、必要な音場にマニュアル補正する際には、補正値を加算するのか減算するのか判断してください。

下表は、任意の10の1/12オクターブバンド中心周波数における補正値を示しています。

PCBマイクロホン「377B02」は、自由音場(反射面の無い開空間)で正確に測定できるよう設計されています。「377B02」を使って自由音場における10kHzでの正確な応答を得るためには、第二列で示されているように4.99 dBを加算する必要があります。

第3列(拡散音場)を見ると、10,000 Hzでの補正値は1.42 dBとなっています。

自由音場型マイクロホンを、拡散音場での計測に使用してマニュアル補正するには、ネットの計測値(実測値)(例として90 dBとします)に補正値を加減します。自由音場型マイクロホンを拡散音場で使用して90 dBの信号を計測した場合、計測した周波数帯の補正値応答から、2種類の音場間の差を差し引くことになります。

10 kHzにおける自由音場と拡散音場との差は、4.99 – 1.42 = 3.57 dBとなります。

拡散音場カーブは自由音場応答よりも低いので、自由音場測定結果から拡散音場の計算結果を差し引く必要があります。

従って、自由音場型マイクロホンを自由音場で周波数10 kHzで使用して90.00 dBと測定した場合、同周波数の拡散音場では測定値は86.43 dBとなります。

Q80 PCBマイクロホンやプリアンプの黒色の保護用ゴムキャップは、何のためにあるのですか?

FAQ ID:セクションⅥ:メンテナンスと取扱方法

A

Q79 マイクロホンのクリーニングはどのようにすれば良いですか?

FAQ ID:セクション Ⅳ:仕様説明

Q78 マイクロホンのグリッドキャップを取り外しても良いのは、どのような時ですか?

FAQ ID:セクション Ⅳ:仕様説明

A

Q77 ウィンドスクリーンを使うのは、どのような時ですか?ウィンドスクリーンの材質は何が良いですか?

FAQ ID:セクション Ⅳ:仕様説明

A

Q76 プリポラライズド型ICPマイクロホンを、外部分極型プリアンプや電源と共に使用することはできますか?

FAQ ID:セクション Ⅳ:仕様説明

A

はい、プリポラライズドICP®マイクロホンは、外部分極型マイクロホン用のプリアンプや電源と共に使用することができます。プリポラライズド型マイクロホンには、200V電源は不要ですので、電源は0Vに設定して下さい。200V分極を設定しても、マイクロホンが損傷することはありません。200Vモデルのプリアンプは、定格出力電圧が高いことが多い(14V vs 8V, 最大振幅)ので、プリポラライズド型マイクロホンと外部分極型の構成は、やや高めの音圧レンジに適していることがあります。また、電源とプリアンプをすでにお持ちでプリポラライズド型マイクロホンのみが必要な場合は、プリポラライズド型マイクロホンと外部分極型の構成にしてシステムコストを削減できます。

Q75 ICPとは何ですか?

FAQ ID:セクション I:定義と専門用語

A

Q74 PCB社製マイクロホン「377B02」とプリアンプ「426E01」に使用できる最大ケーブル長を教えてください。

FAQ ID:セクション Ⅳ:仕様説明

A

この質問に正確に答えるには、追加情報が必要です。ケーブル長は、様々な要因に左右されます。ケーブル1フィート当たりの静電容量をピコファラッドで表したもの(pF/ft)、マイクロホンの感度(mV/Pa)、デシベルで表した最大音圧レベル(dB)、測定される周波数(Hz)レンジと供給される定電流(mA)レベル等全てが、使用できる最大ケーブル長に影響します。設計上の利点として、プリポラライズド型またはICP®型のマイクロホンやプリアンプには、同軸ケーブルが使用できます。同軸ケーブルは、費用対効果が高く、ケーブルが長くても信号損失は最小ですみます。例:50 mV/Paのマイクロホンと100フィートの29 pFケーブルを使用して140 dBを計測しようとすると、9.7 kHzまでしか計測できません。定電流を4 mAまで増加させると、マイクロホンは25 kHzまで計測できます。最大音圧レベルはかなりな影響があります。音圧レベルを120 dB に抑えて2 mAのICP®センサパワーを使用することで、約500フィートのケーブルを使って19 kHz以上を計測できます。

Q73 距離は音圧レベルにどのように影響しますか?

FAQ ID:セクション Ⅳ:仕様説明

A

これは、音源の形状と相対的サイズによります。単純な音源であれば、音源は一つだけであり、音源のサイズは音の波長に比べて小さいです。大まかに言って、音の波長が音源の半径の10倍超であれば、これが当てはまります。この場合、音源を中心とする球面波の形で音は伝播します。任意の半径で音圧が一定であれば、これらの音波は放射対称性です。音源から離れるほど、伝播する球面波の半径は大きくなります。音源から離れるにつれて、音響パワーは拡散し、音圧レベルは下がります。理想的環境下では、音圧の減少は、音源からの距離に反比例します。距離が倍になれば、音圧は6 dB減少します。例えば、距離5メートルでの音圧レベルが100 dB (re 20uPa)であれば、距離10メートルでの音圧レベルは94 dB (re 20uPa)となります。(音源が非常に大きいかまたは周波数が非常に高くて波長が短いために)音源が音の波長と比べて大きければ、単純な音源と見なすことはできず、距離に応じた音圧レベルの変化を求めるには、追加の数学的分析が必要となります。

Q72 プリアンプによって、マイクロホンの感度は変化しますか。

FAQ ID:セクション Ⅳ:仕様説明

A

はい、ただし変化の程度はマイクロホンとプリアンプによります。全てのメーカーは通常、ゲイン(または減衰)をdB (re 1V/Pa)単位で表します。マイクロホンアセンブリの感度を求めるには、マイクロホンの感度から減衰を減算します(またはゲインを加算します)。例えば、感度が50 mV/Paまたは–26.02 dB (re 1 V/Pa)である377B02型マイクロホンを、ゲインが–0.05 dBである 426E01型プリアンプと共に使用すると、マイクロホンアセンブリの感度は–26.07 dBまたは49.71 mV/Paとなります。この場合、感度の変化は-0.6%のみです。市販のプリアンプの中にはゲインが-0.3 dBと大きいものがありますが、この場合は感度が3%超下がってしまいます。プリアンプのゲインを補正するには、マイクロホンとプリアンプの感度をセットで校正するのが最良の方法です。PCB社は、個別のマイクロホンのカートリッジの他、マイクロホン/プリアンプ一体型システムの両方を販売しています。

Q71 テスト用(計測用)マイクロホンに使われる、LEMO®型ケーブルと同軸ケーブルの違いは何ですか。

FAQ ID:セクション Ⅳ:仕様説明

A

同軸ケーブルは、ICP®型プリポラライズド型マイクロホンまたは加速度計と共に使用するよう設計されています。同軸ケーブルには、シールド(グラウンド)に包まれた導体が入っています。両端のコネクタは、一般的にはBNC、SMBまたは10-32 (マイクロドット)タイプです。

LEMO®ケーブルは、外部分極型マイクロホン用に設計されています。同軸ケーブルは非常に費用対効果が良く(値段はLEMO®ケーブルの1/4から1/10であることが多く)、信号損失は最小のままで長い距離に使用できますが長距離でも最小の信号損失で使用できます。一方LEMO®ケーブルは複数の信号を伝える柔軟性を持ちます。これは、200V電源、mV出力信号、ヒーター向け電力等に必要となります。外部分極型アプリケーションで、もっともポピュラーなのは7ピンLEMO®コネクタとケーブルです。

LEMO®ケーブルは、外部分極型マイクロホン用に設計されています。同軸ケーブルは非常に費用対効果が良く(値段はLEMO®ケーブルの1/4から1/10であることが多く)、信号損失は最小のままで長い距離に使用できますが長距離でも最小の信号損失で使用できます。一方LEMO®ケーブルは複数の信号を伝える柔軟性を持ちます。これは、200V電源、mV出力信号、ヒーター向け電力等に必要となります。外部分極型アプリケーションで、もっともポピュラーなのは7ピンLEMO®コネクタとケーブルです。

Q70 マイクロホン/プリアンプシステムの耐熱温度を教えてください。また、熱はアプリケーションにどのように影響しますか。

FAQ ID:セクション Ⅳ:仕様説明

A

使用耐熱温度は、通常各メーカーの仕様書に示されています。PCB社の一般的な精密プリポラライズド型マイクロホンの場合、120℃までの動作が保証されています。一般的な外部分極型マイクロホンの場合は、150℃です。使用温度が変化すると、感度も少し変化することがあります。感度の温度係数(例:–0.007 dB/℃)も各社から提供されています。プリアンプの使用耐熱温度はマイクロホンよりも低く、この温度によってマイクロホンアセンブリの実際の使用可能温度が決まります。

一般的なプリアンプの使用耐熱温度は60℃から80℃です。高温用に設計されたプリアンプは120℃です。プローブマイクロホン関しては、プローブのチップの先端で計測するので、800℃までの環境で計測できます(プローブは音信号を伝え、マイクロホンやプリアンプは熱源から離れた別のケースに入れるため熱の影響を受けません)。

一般的なプリアンプの使用耐熱温度は60℃から80℃です。高温用に設計されたプリアンプは120℃です。プローブマイクロホン関しては、プローブのチップの先端で計測するので、800℃までの環境で計測できます(プローブは音信号を伝え、マイクロホンやプリアンプは熱源から離れた別のケースに入れるため熱の影響を受けません)。

関連動画

Q69 コンデンサ型マイクロホンと圧電型圧力センサとの違いは何ですか。

FAQ ID:セクション Ⅳ:仕様説明

A

コンデンサ型マイクロホンは、コンデンサを使っています。音圧がマイクロホンにインパクトを与えると、振動によりダイアフラム(振動版)とバックプレート(電極)間のギャップが変化します。この静電容量の変化により、電圧が出力されます。IEC 61094 規格は、コンデンサ型マイクロホンの寸法上の特性と動作基準を定めています。

圧電型圧力センサは、機械的ストレスに対して電荷を生じる(またその逆の現象も起こす)物質が使われています。この物質にはデバイスが圧力波を検知した時に生じる電流を流すために、電極が取り付けられています。圧電型圧力センサは、上記の規格には適合しません。コンデンサ型マイクロホンも圧電型圧力センサも、ともに音圧レベルを計測します。

圧電型圧力センサによく使われる圧力単位は、1平方インチ当たりポンド(psi)であり、コンデンサ型マイクロホンにはパスカル(Pa)またはデシベル(dB)が使われます。圧電型圧力センサや一部の圧力センサは、ICP®センサまたはそれに類似した2-20 mAの定電流源から電力を使用することができます。

アプリケーションの観点から言うと、コンデンサ型マイクロホンのノイズフロアは多くの場合10-15 dBAと非常に低く、無響室に最適です。ヒトの可聴域より高い音や低い音も計測できるよう設計されています。圧電型圧力センサのノイズフロア仕様は、多くの場合90-100 dBと高いですが、200 dBを超える非常に高い音圧レベルも計測できます。圧電型圧力センサは非常に堅牢で、爆破試験などのアプリケーションに最適です。

圧電型圧力センサは、機械的ストレスに対して電荷を生じる(またその逆の現象も起こす)物質が使われています。この物質にはデバイスが圧力波を検知した時に生じる電流を流すために、電極が取り付けられています。圧電型圧力センサは、上記の規格には適合しません。コンデンサ型マイクロホンも圧電型圧力センサも、ともに音圧レベルを計測します。

圧電型圧力センサによく使われる圧力単位は、1平方インチ当たりポンド(psi)であり、コンデンサ型マイクロホンにはパスカル(Pa)またはデシベル(dB)が使われます。圧電型圧力センサや一部の圧力センサは、ICP®センサまたはそれに類似した2-20 mAの定電流源から電力を使用することができます。

アプリケーションの観点から言うと、コンデンサ型マイクロホンのノイズフロアは多くの場合10-15 dBAと非常に低く、無響室に最適です。ヒトの可聴域より高い音や低い音も計測できるよう設計されています。圧電型圧力センサのノイズフロア仕様は、多くの場合90-100 dBと高いですが、200 dBを超える非常に高い音圧レベルも計測できます。圧電型圧力センサは非常に堅牢で、爆破試験などのアプリケーションに最適です。

関連動画

Q68 マイクロホンの最大音圧レベル限界とは何ですか?それはどのように仕様に記されていますか。

FAQ ID:セクション Ⅳ:仕様説明

A

マイクロホンが音圧の変化を検出すると、プリアンプが、音の振幅と周波数に比例した波形の電圧を出力します。音波の振幅が非常に大きいと、システムの機械的特性や電気的特性が非線形となり、波形がひずむことがあります。マイクロホンが正確に検出できる音圧レベルの限界は、パーセントとTHD(全高調波ひずみ)により表されます。

ダイナミックレンジの限界は、プリアンプ出力でTHD3%を生じるのに必要なピーク時音圧レベルになります。実際に計測できる最大音圧レベルは、マイクロホンの正確な感度レベルとプリアンプが供給するピーク電圧、プリアンプのDCバイアス電圧、そしてシグナルコンディショナの励起電圧に基づきます。

ダイナミックレンジの上限を上げるには、感度が低く、最大ピーク時電圧出力が高いマイクロホンを選択し、電圧振幅(DC バイアス + ピーク時出力電圧)にフルに対応できる十分な励起電圧を持ったシグナルコンディショナをお使いください。

ダイナミックレンジの限界は、プリアンプ出力でTHD3%を生じるのに必要なピーク時音圧レベルになります。実際に計測できる最大音圧レベルは、マイクロホンの正確な感度レベルとプリアンプが供給するピーク電圧、プリアンプのDCバイアス電圧、そしてシグナルコンディショナの励起電圧に基づきます。

ダイナミックレンジの上限を上げるには、感度が低く、最大ピーク時電圧出力が高いマイクロホンを選択し、電圧振幅(DC バイアス + ピーク時出力電圧)にフルに対応できる十分な励起電圧を持ったシグナルコンディショナをお使いください。

Q67 PCB社製アレイマイクロホンとPCB社製マイクロホン「377B02」との違いは何ですか?「130F20」も「377B02」両方とも、BNCコネクタ付属の自由音場型ICP®マイクロホンのようですが。

FAQ ID:セクション Ⅳ:仕様説明

A

PCB社製「130F20」は価格重視のマイクロホンであり、アレイアプリケーション用です。IEC 61094-4規格のマイクロホンを購入するには予算が足りないが高品質のマイクロホンを購入したいお客様向けです。規格に準拠したマイクロホンと比較すると、「130F20」の周波数レンジは狭く、ノイズフロアが高いです。傾向や一般的な周波数や振幅測定に向いていますが、温度や湿度の影響をより受けやすいです。

「377シリーズ」よりも安価な選択肢となります。 「377B02」は、クラス1音圧レベル測定システムに使用できます。IEC 61094-4規格は、試験測定システムに使われるマイクロホンの形、サイズ、品質に関する仕様についてユーザーが安心できるようにと制定されました。IEC 61072 (Class 1)は、音圧測定器に使われるシステム規格です。

「377B02」は、音圧レベルを非常に正確かつ安定的に出力するよう設計されています。環境条件が様々に変化しても非常に安定しており、広い周波数レンジにおいて非常に線形な特性を持ちます。

「377シリーズ」よりも安価な選択肢となります。 「377B02」は、クラス1音圧レベル測定システムに使用できます。IEC 61094-4規格は、試験測定システムに使われるマイクロホンの形、サイズ、品質に関する仕様についてユーザーが安心できるようにと制定されました。IEC 61072 (Class 1)は、音圧測定器に使われるシステム規格です。

「377B02」は、音圧レベルを非常に正確かつ安定的に出力するよう設計されています。環境条件が様々に変化しても非常に安定しており、広い周波数レンジにおいて非常に線形な特性を持ちます。

Q66 NAHとは何ですか?また、「アレイ」マイクロホンとの関係を教えてください。

FAQ ID:セクション Ⅳ:仕様説明

A

Q65 以前は低価格な声楽用マイクロホンを使っていましたが、試験測定用マイクロホンへのアップグレードを検討中です。基本的な違いは何でしょうか?また測定用マイクロホンの利点は何ですか。

FAQ ID:セクション Ⅳ:仕様説明

A

Q64 マイクロホンをパイプ内に埋め込んで使用したいと考えています。通気が悪いと問題が生じかねないことは理解しています。通気については、どのような事に注意すればよいでしょうか。通気を良くするにはどうすれば良いですか。

FAQ ID:セクション Ⅳ:仕様説明

A

マイクロホンをパイプの壁に埋め込む時には、ベントをふさがないようにしてください。ベントによって、気圧が外部と同じに保たれます。ベントがふさがれてしまうと、内部通気経路によってマイクロホンは気圧を安定させますがそれだけ余分に時間がかかってしまいます。そのため校正や立ち上げにかかる時間がより長くなります。

それにパイプ内の気圧が外部と異なると、試験結果が不正確になることがあります。前部通気型マイクロホン、または後部通気型マイクロホンに毛細管を使うことで、(パイプ内の)マイクロホン側の気圧とバックプレーン後ろの気圧を、プリアンプのベントを通して同じにすることを推奨します。そうすれば、立ち上げ時間は短くなり、試験結果もより正確になります。

それにパイプ内の気圧が外部と異なると、試験結果が不正確になることがあります。前部通気型マイクロホン、または後部通気型マイクロホンに毛細管を使うことで、(パイプ内の)マイクロホン側の気圧とバックプレーン後ろの気圧を、プリアンプのベントを通して同じにすることを推奨します。そうすれば、立ち上げ時間は短くなり、試験結果もより正確になります。

Q63 「A特性周波数重み付け」とは何ですか。また、「A特性周波数重み付け」をどのように実行すれば良いですか。

FAQ ID:セクション Ⅳ:仕様説明

A

ヒトの耳の聞こえ方は、周波数による影響を受けます。等ラウドネス試験により、各周波数での人の耳の聞こえ方を調べた結果、平均的にはヒトの耳は4 kHz程度の音に最も敏感であることが分かりました。

50 Hzでは、100dBの信号は70dB程度にしか感じられません。このため、線形スケールでは同じデシベルレベルであっても、ギターの音はバスドラムよりも大きく聞こえたり、ブレーキのきしむ音はエンジンノックよりも嫌なものに聞こえたりします。

A特性周波数重み付けスケールは、基本的にはフィルタリングあり、各周波数でヒトの耳にこえる相対的デシベル効果を表わしたものです。これは、ソフトウェアで計算することもできますし、音圧レベル測定器内で実現することもできますし、インラインフィルターでも可能です。

50 Hzでは、100dBの信号は70dB程度にしか感じられません。このため、線形スケールでは同じデシベルレベルであっても、ギターの音はバスドラムよりも大きく聞こえたり、ブレーキのきしむ音はエンジンノックよりも嫌なものに聞こえたりします。

A特性周波数重み付けスケールは、基本的にはフィルタリングあり、各周波数でヒトの耳にこえる相対的デシベル効果を表わしたものです。これは、ソフトウェアで計算することもできますし、音圧レベル測定器内で実現することもできますし、インラインフィルターでも可能です。

本ウェブサイトではサイト利用の利便性向上のために「クッキー」と呼ばれる技術を使用しています。サイトの閲覧を続行されるには、クッキーの使用に同意いただきますようお願いいたします。詳しくはプライバシーポリシーをご覧ください。