新たに東陽テクニカに加わった自動車メーカー出身のエンジニアに聞く

本記事の内容は、発行日現在の情報です。

製品名や組織名など最新情報と異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

PDFダウンロード

PDFをダウンロードいただくには、会員登録が必要です

- 目次

フル・インジェクションの開発に基礎から取り組んだことがキャリアのスタート地点

——:新たに東陽テクニカの一員となられたわけですが、自動車メーカーであるホンダ様に在籍していた時代にはF1でアイルトン・セナ選手のエンジンを担当されるなど、有名エンジニアの一人として知られた方でもあります。今回は木内さんの今までの経歴や東陽テクニカで取り組まれたい事柄などについてお聞きしたいと思います。まずは、大学卒業後に木内さんがホンダ様に入られた経緯からお聞かせください。

木内健雄(以下、木内):私は大学が電子制御、コンピュータのソフトウェア専門のような学科で、米国のコンピュータ会社の日本支社への内定が決まっていたのですが、当時は内定といってもそれほど縛りの強いものではなかったので「日本のメーカーも受けてみたい」と思い、大学の先生と話をしたのです。

そこで、「ホンダというまだ小さい自動車メーカーがある。後発だけに電子制御のような新しい分野にも取り組もうとしているようだから、面白いんじゃないか」という話があり、私はアポなしで入社のための申請書類を取りに行ったのです。

——:約40年前ということになると思いますが、現在とはずいぶん就活事情が異なりますね。

木内:そうしたら、たまたま人事の課長さんが出てきてくれて、1時間くらい話をして、「それでは、入社の申請書類は大学の方にお送りしておきますね」ということになったのです。当時、私は卒業研究の関係で大学と郵政省の電波研究所に一日おきに交互に出向いていたんですが、ホンダに行った翌々日に大学に行くと、先生から呼び出されて「お前、ホンダで何をしてきた?」と。なんでも「昨日、ホンダの方がここへ来て、内定を伝えに来たぞ」というわけです。

やはり電子制御方面に本格的に入っていくために、当時のホンダには「その方面の人材はなんでも確保しておけ」というような人事方針があったのですね。そのあたりはタイミングなのだと思います。

——:入社後、最初はどのような職務に就かれたのでしょうか。

木内:新しくできたフュエル・インジェクション(FI)のグループです。最初はキャブレターの大きなグループの中の一グループという感じでした。そこでホンダ自前の(電子制御式のフュエル)インジェクションのシステムをつくる“ド基礎”の部分から先輩達と一緒にやりました。とにかく入社後の5~6年は、インジェクションを早く開発して、それを全機種入れ替えていく、ということで、アッという間に過ぎました。

——:ある意味、大学の先生がおっしゃっていたような展開だったわけですね。

木内:幸運だったと思うのは、最初から携われたので、イチから取り組めたことです。次の機種開発からは完了した基本部分には取り組みませんでしたから。それを含めていろいろな意味でよいタイミングだった、と思うところがあります。

少し話は逸れますが、20歳代前半で本当に自分の道を見つけられる人なんてそうそういるわけではない。漠とした思いがあって、そこに世の中から降ってくる偶然が合わさって、というようなものだと思うんです。もちろん、まず思いの部分はないといけませんが。

業界スタンダードになるような技術にトライして成功しないとF1で1等賞は獲れない

——:次に木内さんが参画されたのが、ホンダ様の第2期F1活動(1983~92年参戦)ということになるのでしょうか。

木内:ホンダエンジンがF1界で強くなってきた頃でしたが、それにつれてレギュレーションでターボの過給圧や燃料使用総量が規制されたりもしてきた時期で、これはもう電子制御でギリギリまで性能を出すことをしなければ勝てなくなる、と。そこで制御系の開発をしていた私に声がかかりました。 1987年でした。中嶋悟さんが日本人初のF1レギュラー選手としてホンダエンジン搭載のロータスからデビューした年ですが、中嶋さんが当時自己最高の5位に入ったベルギーGPが私にとって初のレースの現場でした。

——:初の現地実戦で印象に残ったことなどはありましたか。

木内:あのレースではホンダ勢4台のうち、セナ(当時ロータス・ホンダ)とナイジェル・マンセル(ウイリアムズ・ホンダ)がぶつかって、ピットでは殴り合いの喧嘩をしているし、ネルソン・ピケ(ウイリアムズ)はマシントラブルでリタイア。中嶋さんは5位に入ってくれたんですが、これはとんでもないところに来たな、という思いがしました。

翌88年からは開発面も続けつつ、レースでのマシン別の担当エンジニアもやることになり、中嶋さんの担当につきました。89年はアラン・プロスト(同年チャンピオン、マクラーレン・ホンダ)、そして90年はセナ(同年チャンピオン、マクラーレン・ホンダ)と担当して、91年からはエンジニアをまとめるような立場になりました。

——:91年もセナ選手がチャンピオンになり、当時のマクラーレン・ホンダは88年から4年連続でタイトル独占という強さでした。特に印象に残るレースなどはありますか?

木内:91年のハンガリーGP、本田宗一郎さんが亡くなられた後のレースで、セナが喪章を巻いて走って勝った時は初めて涙が出ました。ライバルのウイリアムズ・ルノーが強くなっていた時期で、正直、勝てるとは思っていなかったのです。

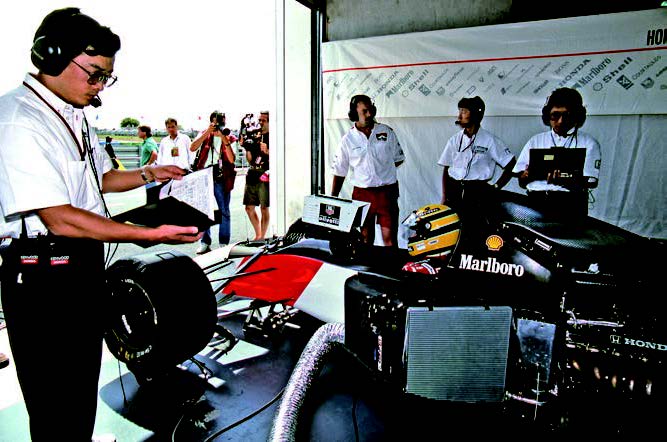

ドライバー:アイルトン・セナ 手前:木内

——:そういう時期、何か新しいことにもトライされるのでしょうか?

木内:ちょうどその頃、実を言うとプロジェクト内の正式な手続きを踏まずに関係会社にお願いして可変トランペット(可変吸気菅長システム)という新しいものの用意を進めていました。なかなか開発を(正式には)認めてもらえなかったのでそうしたわけですけど、それをテストで使ったら、セナが「ものすごくいい」と言ってくれました。

そしてハンガリーGPの次々戦イタリアGPで初めて実戦投入して優勝するのですが、ピット内でウォームアップモードを設定するのも大事な目的のひとつでした。ガレージでエンジンのウォームアップをする時にボタンを押すと12個のトランペットがガチャガチャ作動するわけです。またホンダは何やらすごいものを持ち込んできた、とチーム、ドライバー、ライバルに視覚的に見せるインパクトも狙いました。チームの士気という部分で、そういう目に見えるかたちのことというのも私は大切だと思うのです。横から(当時ウイリアムズ・ルノーの)マンセルも見ていましたね。

この可変トランペットは、その後の業界スタンダードになった技術です。そういうことをしないと1等賞は獲れない世界なんです、 F1というのは。のちの第3期(2000~08年参戦)にも私は4年ほど携わりましたが、その時もやがて業界スタンダードになるシームレスシフトというものに取り組みました。

技術を進める秘訣は加工と計測の進化にある

——:1992年限りで第2期F1活動は終了。その後の木内さんはどのようなキャリアを重ねられたのでしょうか。

木内:F1活動休止後は最初、5気筒のエンジン開発をやれと言われたのですが、すぐにEVやハイブリッドの開発の方に異動することになりました。まだまだ(今と)同じ性能を出すには、すべてのコンポーネントが大きい時代で、まずコンパクトにしていくことが課題でした。

その後は、和光の基礎研究所で水素ステーションなどの次世代エネルギーの研究をしました。そして第3期F1に2002年の末から取り組み、F1の後はまた開発・研究に戻って、ここ4年ほどはコミューター関連のことをやってきました。

——:木内さんは2016年11月限りでホンダ様を定年退職され、2017年1月からは東陽テクニカの技術研究所の所長として、当社の技術開発部門に参画されることになりました。その経緯についてお話しいただけますか。

木内:大学卒業後にホンダに入った時もそうでしたが、やはりいろんな意味でタイミングが合いました。60歳というのは日本の社会においてひとつの節目の年齢になります。引退する、現業を継続させる、もうひとつ新しいことにチャレンジする、大きく分けて3つの道があると考えますが、この節目に新たなチャレンジをしようという私の気持ちと、東陽テクニカが独自の商品開発路線を従来以上に本格的に進める、というタイミングとが、本当にうまく合ったんだと思います。

——:“はかる”技術の提供をコアにしている東陽テクニカで仕事をされるにあたり、木内さんがホンダ様でのご経験を通じて、計測という分野に対して抱いている思いのようなものをお聞かせください。

木内:第3期のF1に携わっていた頃ですが、かつてのホンダ社長である川本信彦さんが研究所レース部門を激励に来られたことがあったんです。さまざまな構成部品を見ていただいた時に「川本さん、これ持ってみてください」と、エンジンのカムシャフトを手に取っていただきました。川本さんはそれなりの重量があると思ってそれをお持ちになったのですが、予想外の軽さに驚いておられました。

その時に川本さんがおっしゃっていたのは、川本さんの現役エンジニア時代にもさまざまなアイデアはあったのだけど、当時の技術ではそれができなかったんだ、ということでした。実は、エンジン開発に関するアイデア自体は、第1期F1活動(1964~68年参戦)の頃から大きくは変わっていないところもあるのです。

それが20年、30年経って、具現できたのは何故か。それは加工技術と“はかる”技術の進化があったからです。川本さんも、やっぱり加工と計測なんだな、ということをおっしゃっていましたが、私もモノを進歩させる秘訣は加工技術と計測技術のサポートだと思っています。計測への私自身の思いの根っこはそこにあります。

——:連戦連勝のように勝っていた第2期のF1活動では、テレメタリー・システムの早期本格導入が大きなアドバンテージだったとも言われています。

木内:今から思えば初歩的なテレメタリーで、我々は「近テレ」(近距離テレメタリー)と呼んでいましたが、走行中のマシンで今、何が起きているかが見えないと手が打てない、そういうところの欲求から、テレメタリーの必要性を感じたわけです。あれもまさに計測の重要性を知ることに繋がりました。

今後の自動車社会では計測の重要性がさらに増す

——:東陽テクニカとのご縁は、7~8年前からということになると思います。

木内:第3期F1を離れた後の仕事のなかで、いろいろなバリエーションのいいハイブリッドシステムをある程度安く作るための技術のベースを整えることができたかな、と思っていますが、それを手掛けている頃に初めて東陽テクニカを訪問する機会がありました。

そこでいろいろな取り扱い機器を私や部下たちにプレゼンしてもらったんですが、そこで大きなインパクトを受けました。東陽テクニカは基本的に商社なんですが、理系の人、技術的なことを計測の原理からよく知っていている人が多くて、説明も詳しくわかりやすい。他とはレベルが違う、と強く感じました。

——:2012年にはホンダ様の栃木研究所で当社のセミナーを一緒に開催していただいたこともありました。

木内:当時で7,000~8,000人いた栃木研究所の人間から、一人二人を東京や大阪で開催されるセミナーに出させるより、たくさんの人間に一斉に計測技術を、「何故これがはかれるのか」を勉強させていただける機会が欲しい、ということで、2日間ぶっ通しのセミナーを栃木でやってもらえないか、と東陽テクニカにお願いしたわけです。ホンダ側でも実行委員を立て、事前にアンケートをとるなどして取り組みました。その効果もあって、どの講座もほとんど満員の大盛況でした。

東陽テクニカから提示されたセミナー候補の中には自動車に対するサーバーアタックを防ぐためのセキュリティーの内容もありました。サイバーセキュリティーは今でこそ自動車会社にとって重要な内容になりつつありますが、この当時はまだ漠然としか考慮されていない時期でしたので、既にソリューションを紹介できる東陽テクニカの先進性には驚きました。

ホンダ・栃木研究所でのセミナー風景

——:木内さんが描く今後の自動車、モビリティ社会というもののかたちとは、どういったものでしょうか。

木内:歩いている人とモビリティの距離がもっと近くなっていくのではないかと考えています。日本が少子化に向かっている中で、街もそれに合わせたカタチに変わっていく。実際には一人しか乗っていない大きなクルマ、空気運搬車がたくさん走っている状況がこのまま続くのではなく、もう一回、実用性のあるクルマというのは小型車へいくのではないか。この先、5年、10年で変わってくるような気がします。

ファーストカーはガソリン車で遠距離用、そしてセカンド、サードカーは街と環境にフィットしたコミューターという状況になって、現状それは電気自動車になるんだろう、とも考えます。私もここ4年ほどコミューターに携わっていましたが、フルスケール車の電気自動車は現状のバッテリーに関する技術を考えると、搭載するバッテリーの量が多くなるから難しい。やはり、小型車に少量のバッテリーでうまくバランスをとることになるんだと思います。100kmくらい走れるバッテリーなら比較的安価に済みますし、充電も短い時間で済ませられます。

——:社会の動きと技術進化とが組み合 わさって次の時代の“かたち”が決まってくる、ということですね。

木内:そうだと思います。それと、コミューターのような新しい分野に取り組むことが、自動車そのもののエンジニアリングという部分で(自動車メーカーのエンジニアたちにとって)新しい挑戦にもなる、そういう側面もあると考えています。私自身も直近にコミューターに携わっていた経験から言いますと、なにしろ500kgもないような軽い車重ですから、タイヤのグリップを得ることが難しいんです。また一方では、行き過ぎて(カーブで外側に膨れたような場合で)もイナーシャが小さいからすぐ戻ってこられるという特性が、やはりその軽さゆえにある。乗り物としての新しい面白さ、それもコミューターの開発にはあると思います。

医療関係の機器にももっと日本人の感性を活かすことでより良いものを

——:燃料電池車(水素燃料電池車)の今後については、いかがでしょう?

木内:水素+電気というかたち、今のハイブリッド車のエンジンの代わりを燃料電池が受け持って、加減速は電気で、という方向にいずれは収斂すると思います。街の有り様を考えれば、排気ガスが出ない方がいいのは確かですから。

また、昨今話題の自動運転ですが、私個人としては「操る歓び」というものが失われることには非常に疑問を感じています。ただ、人間にはどうしても見落としなどがありますから、それをサポートするシステム、完全な自動運転というよりはドライビングサポート的な方向に当面は落ち着くのではないかと思っています。

自動運転車と、そうでないクルマとの混在というのも想像できない面があります。ただ、これもやはり社会情勢との共存の仕方であって、たとえば人口減少が進んでいる地域などではエリア限定の局地戦的に自動運転の出番もあると思います。

——:計測という分野にも新たな進化が求められてくるところかと思います。

木内:今、アドバルーン的に各自動車メーカーがさまざまな先進技術のことを言っていますが、なかなか彼らが言っているようにはなりません。それらの技術を実現させるのには、もはや、一人の技術者のアタマでなんとかなる時代でないのでしょう、要素が多すぎて。

だからこそ、システムを複合的に計測して最適解を導くことが重要になる。そこが進化しないと、クルマの進化もないのです。計測したデータを集めて、そのまま出すのもありだと思いますし、それをまとめて最適解を分析して出す、そういうことができる分析・解析の「脳ミソ」の部分を高めるところが今後の計測には重要になってくるだろうと予感しています。

——:では最後に、東陽テクニカの一員として木内さんが今後やりたいこと、考えていることについて、あらためて一言お願いします。

木内:やはり私が貢献できるのは技術開発の分野だと思いますが、東陽テクニカは取り扱い分野が広く、自動車関係だけでなく海洋分野やメディカルなどもありますから、私にとってはとても広い海に出られる、そういう気持ちでおります。

もちろん自動車と違って知見のないエリアですぐに何かができるとは思いませんし、自分自身の努力が大前提であることも理解していますが、たとえば医療関係者の話を人伝に聞いたりしますと、海外の製品には日本人の感性からすると「使い勝手がもう一歩」というところもあるといいます。そういったところに日本人のアイデアや創意工夫を盛り込んでいけたら、すごく良いものができるのではないでしょうか。自動車以外にもいろいろありそうだ、ということを頭の片隅で考えながらチャレンジしていきたいと思います。

——:ありがとうございました。そして、これからよろしくお願いします。

代表取締役社長 五味(右)と木内所長(左)