星のかけらに眠る太陽系の記憶を読み解く

本記事の内容は、発行日現在の情報です。

製品名や組織名など最新情報と異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

PDFダウンロード

PDFをダウンロードいただくには、会員登録が必要です

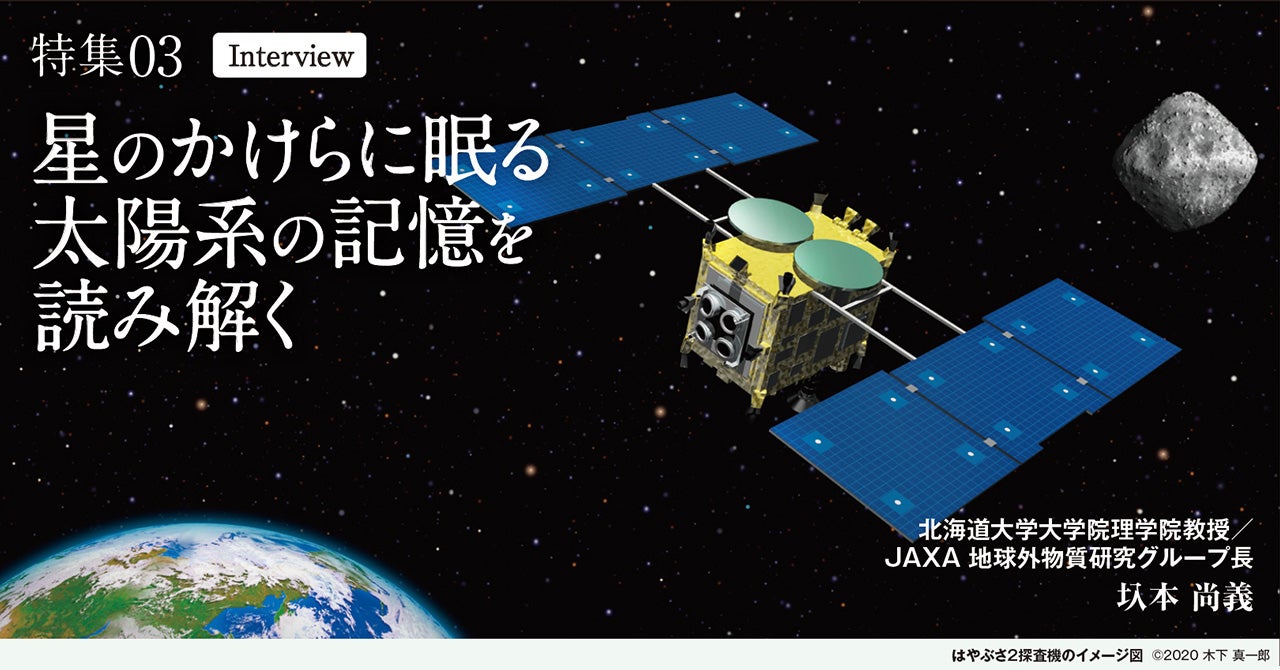

2010年6月、7年にも及ぶ長い宇宙の旅を終えた日本の小惑星探査機「はやぶさ」が故郷である地球に帰還しました。世界で初めて小惑星のサンプルを持ち帰ることに成功したニュースは、日本人はもちろんのこと、世界中の多くの人々から称賛されました。はやぶさが小惑星「イトカワ」から貴重なサンプルを持ち帰った後、多くの研究者によって詳細に分析され、小惑星の形成や進化に関するさまざまな発見をもたらしたのです。

そしていま、後を継ぐ小惑星探査機「はやぶさ2」が、小惑星「リュウグウ」から採取したサンプルを“お土産”に地球への帰還を目指しています。この代表的な二つのサンプルリターンプロジェクトに当初から深く関わり続け、太陽系の形成や進化について数々の研究成果を上げている北海道大学大学院理学院教授でJAXA 地球外物質研究グループ長でもある圦本 尚義(ゆりもと ひさよし)氏に、研究者としてのこれまでの歩みや、はやぶさ2が持ち帰るサンプルの研究で期待されることなどについて話を聞きました。

子どもの頃から星空に魅せられ、やがて隕石の研究へ

― 先生は隕石などの地球外物質の解析を通して太陽系や宇宙の歴史の探求をされていますが、宇宙に興味を抱いたきっかけはどのようなものだったのでしょうか。

圦本氏(以下、圦本):隕石に興味を持つようになったのは大学に入ってからなのですが、宇宙への関心や研究者になる夢を抱くようになったのは小学生の頃です。当時、暮らしていたのが和歌山県内の星空がとても綺麗な場所で、大接近時の火星や流星群なんかも観測したりしました。そして中学校に上がるとすぐに天体望遠鏡を買ってもらい本格的に天体観測を楽しむようになると、将来は天文学者になりたいと考えるようになったのです。

その後、筑波大学の自然学類(理学部に相当)に進学し、鉱物も好きだったので地球科学を専攻しました。当時の筑波大学では隕石を研究する先生はいませんでしたので、地球上の物質を対象に研究しました。そのため学位は深海の石の研究で取得しています。

― SIMS(同位体顕微鏡または二次イオン質量分析計)のような最新の高度な分析装置を用いた研究をするに至った経緯を教えてください。

圦本:当時はまだ一般的な分析装置ではなかったSIMS(Secondary Ionmicroprobe Mass Spectrometer)を研究で用いるようになったのは修士課程に進学してからです。当時、日本で初めてSIMSが筑波大学にやってきて、誰も使おうとする研究者がいない中、自分から率先して手を挙げました。それまでは電子顕微鏡などを使ってましたね。

図1:炭素質コンドライトのAllende隕石(左)と普通コンドライトのMangwendi隕石(右)

― そうした装置を使って隕石などの地球外物質の研究を開始されてから、どのような発見をされましたか。

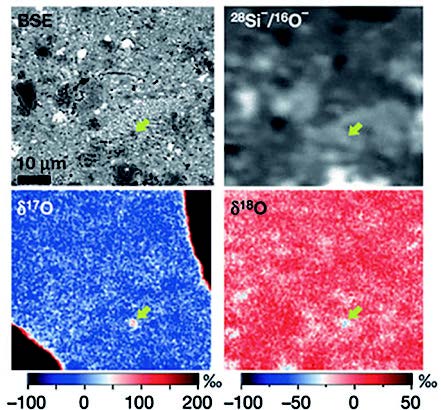

圦本:1994 年に東京工業大学に助教授として移ってからになりますが、その頃はまだわかっていなかった、太陽系内での元素の同位体が変動するプロセスを、隕石の分析から発見したのが最初になります。他には、太陽ができる以前、太陽系が形成され始めた頃のガスである分子雲の中の水分子の化石発見もSIMSで行いました。

図2:同位体顕微鏡により隕石中にスターダストを発見した(矢印の部分)。測定された同位体比からこのスターダストは太陽系の年齢よりも古い赤色巨星が起源であることが判明した。(Nagashima et al.2004より引用・加筆)

はやぶさが持ち帰った“宝”がもたらしたもの

― はやぶさの帰還は、多くの人の感動を呼びました。このプロジェクトには構想段階から関与されていたと聞いておりますが、具体的にどのようなことに関わられたのでしょうか。

圦本:最初は東京工業大学時代、はやぶさの基本方針の段階から関わらせてもらっていました。最初、サンプルリターンをすることは決まっていたものの、目指す天体が小惑星かどうかというのは特に決まっていなく、彗星の可能性もありました。そのため小惑星ならこう採取して、彗星ならこう採取するといいのではと、いろいろと話し合いを重ねましたね。やがて目的地が小惑星イトカワに決まると、より具体的にサンプルを採取する方法を詰めていきました。最初のうちは、チリトリで集めるなどいろいろな案があったのですが、2 年以上にも及ぶ宇宙の旅を経てもきちんと動くのかどうかとなると、いずれも複雑過ぎるのではと懸念され、最終的には弾丸を打ち込んでその衝撃で舞い上がった石の破片をキャッチするという結論に至ったのです。

― はやぶさの帰還で得られたイトカワのサンプルは、先生を始めとする多くの隕石研究者がいろいろな手法で解析し、たくさんの成果が発表されていると思いますが、具体的にどのようなことがわかったのでしょうか。

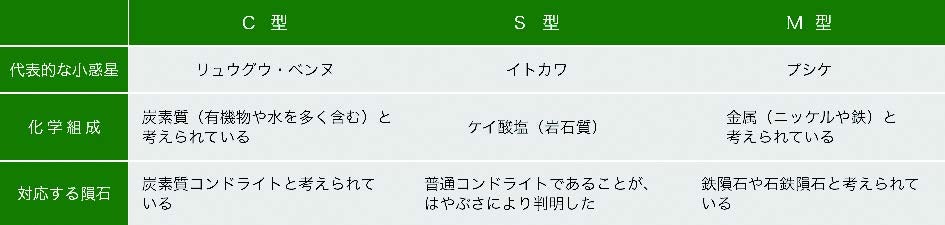

圦本:まず、地球に落下する隕石のうちの80%を占める主な材料が岩石質のものは、イトカワが属する「S 型小惑星」由来であることが分かりました。また、大きさが20kmから200kmほどの母天体から、イトカワのような小さな天体が生成されていく歴史も明らかになりつつあります。そして、宇宙風化による層状の構造の様子なんかも見出しました。それまでの天体観測や隕石の分析では決して分からなかったことでした。

あと、これからやろうとしているのが、我々が独自に開発してきたミクロン領域のSIMS 法を発展させて、ナノ領域まで分析可能にした同位体ナノスコープ(質量分析装置)を用いたサンプルの分析です。いまはそのための試料作製やスクリーニングをFIB-SEM(Focused Ion Beam - Scanning Electron Microscope)で行おうとしています。FIB-SEMは、文字通りFIB(集束イオンビーム)とSEM(走査電子顕微鏡)を組み合わせた装置で、イトカワから持ち帰ったサンプルを広くスクリーニングして、その中から特に興味深いものを抽出します。そしてそれを質量分析計によって同位体を計測することで、結晶と同位体との組み合わせから過去にどのようなことが起きていたのかが再現できるはずです。そのため現在、EDS(Energy Dispersive X-ray Spectroscopy:エネルギー分散型X 線分析)とEBSD(Electron Back Scattered Diffraction Pattern: 電子線後方散乱回折)を全力で行っているところです。EDSにより主成分元素の分布と濃度がわかり、EBSDでは結晶構造が把握できるんですね。

圦本教授(同位体顕微鏡の操作室にて)

生命の起源の謎に迫る「はやぶさ2」

― はやぶさの2号機である「はやぶさ2」が、小惑星リュウグウでのサンプル採取を終え、現在地球に向かっています。今回のサンプルの採取で期待されていることは何でしょうか。

圦本:まず、はやぶさ2が到達したリュウグウとイトカワの大きな違いとして、先述したようにS 型小惑星であるイトカワに対して、リュウグウは「C 型小惑星」である点が挙げられます。「C」は炭素質を意味するCarbonaceousに由来しており、C 型小惑星はS 型小惑星よりも有機物が存在している可能性が高い天体で、太陽系初期の情報を多く保っているとされているのです。可視光線による観測でもリュウグウは特別に暗い惑星でして、私は黒いのは多量の炭素の影響だと見ています。そのため90%ぐらいの非常に高い確率で有機物が見つかる可能性があると期待しています。

またリュウグウは水も多く含む天体とも考えられていて、ご存知のように炭素を含む化合物である有機物と水は、我々人類を含めた地球上の生物の原材料とも言える最も基本的な要素です。そのためリュウグウが持ち帰ったサンプルを分析することで、生命の起源を始めとした、生命に関する数々の謎の解明につながるような大発見があるのではと期待されているのです。2020 年末頃には、はやぶさ2が地球に帰還してJAXAの施設にサンプルがやってくる予定で、その後、2021 年6月頃までにサンプル全体の様子を見て基礎的な記載をします。そして2021 年の夏頃から本格的な分析に着手して、2022 年中には論文が発表できるよう目指していきます。みなさんがワクワクするようなニュースにぜひ期待していてください。

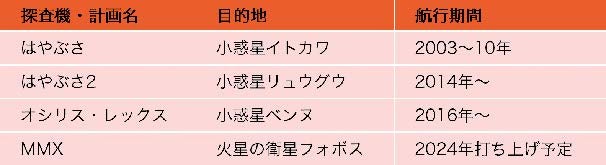

表1:小惑星の分類

― 少々気が早いかもしれませんが、はやぶさ2の帰還以降にもサンプルリターンの計画はあるのでしょうか。

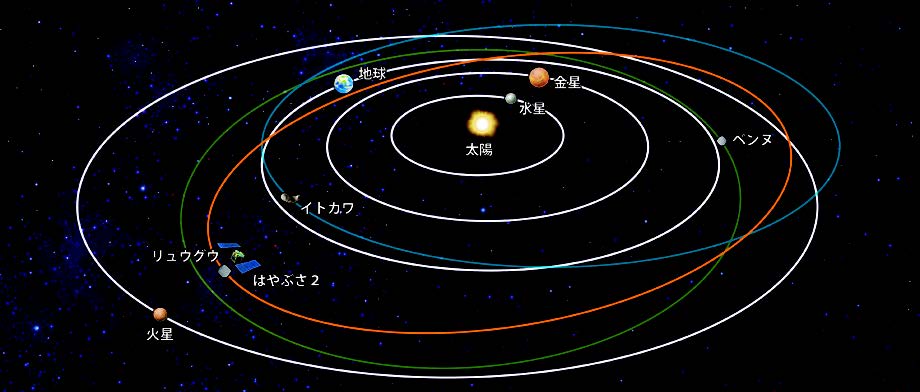

圦本:次は、アメリカのNASAとアリゾナ大学月惑星研究所などが共同開発した宇宙探査機「オシリス・レックス」が小惑星「ベンヌ」から持ち帰るサンプルのうち約10%がJAXAにやってくる予定です。オシリス・レックスは2020年の夏頃ベンヌ表面からサンプルを採取し、2023年に地球に持ち帰る計画なのですが、探査機が大きいので採取量も多く、そのうちの1割でもこれまで我々が持ち帰ったサンプルよりも多いかもしれません。

あとは、火星の衛星フォボスからのサンプルリターンを目指した「MMX」という探査機のプロジェクトが、はやぶさ2の帰還後に本格的に稼働できるよう現在詰めているところです。さらにまだ構想段階ですが、木星を取り巻く小惑星に行こうという計画や、NASAと共同で彗星のサンプルリターンを目指す計画、月面の無人探査で石を持ち帰る計画などもありますね。

図3:リュウグウなどの小惑星の位置と主な小天体探査について

― 最後に、宇宙探査は構想段階から探査機が天体に飛んで成果を出すまでに長い年月を要するので、長期的な観点での人材育成が重要かと思います。日本が科学分野で先導的立場であり続けるためにも欠かせない科学教育のあり方について一言お願いします。

圦本:将来の日本そして世界を担う人材を育てるためには、じっくりと実験をするなどもう少しゆったりした環境で教育をしてほしいですね。いまの教育システムだと、大学に入る頃にはみんな消耗し切ってしまい、まるで目的を達成してそこで人生終わったかのような表情をしている学生も少なくありませんから(笑)。ゆとり教育をやってきたはずなのに、どこかゆとりが感じられないのですね。その一方で、積極的に外国に勉強しに行ったりするなど、変わってきている面も見受けられます。いずれにしても、我々が子どもたちに科学に対する夢をもっともっと提供できなければいけないと肝に銘じています。